|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Сравнительные характеристики гальванических элементов типоразмера АА. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

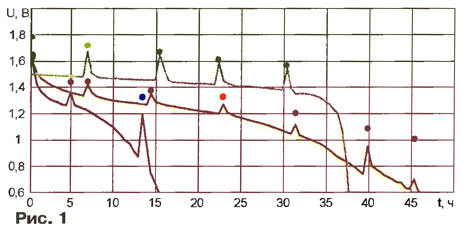

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Зарядные устройства, аккумуляторы, гальванические элементы Сегодня в магазинах и на рынках можно встретить множество различных гальванических элементов. Какие выбрать? Предлагаемая статья поможет принять правильное решение. Для питания различной радиоэлектронной аппаратуры широко применяют гальванические элементы и батареи. Наибольшее распространение получили элементы типоразмера АА. На торговых прилавках можно встретить подобные изделия разных фирм в основном двух электрохимических систем: солевые и щелочные. Совсем недавно фирма Energizer начала выпуск литиевых гальванических элементов типоразмера АА напряжением 1,5 В. Важнейшая характеристика гальванического элемента - емкость (количество электричества, которое он способен отдать в нагрузку) - почти никогда не указана на этикетке. Покупателю остается ориентироваться на телевизионные рекламные ролики об элементах, которые "работают до десяти раз дольше обычных солевых", или поверить на слово фирме Energizer, утверждающей, что ее новые литиевые элементы е2 типоразмера АА работают в пять раз дольше обычных щелочных [1]. Причем остается не вполне понятным, какие именно элементы названы "обычными". Чтобы количественно сравнить параметры элементов разных электрохимических систем, необходимо испытать их в одинаковых условиях. Такие испытания были проведены с элементами трех типов: солевым Philips Long Life (ЭДС "свежего" элемента - 1,65 В), щелочным Duracell Ultra МЗ (1,62 В) и литиевым Energizer е2 (1,8 В). Каждый из них был нагружен резистором номиналом 15 Ом, что соответствует начальному току разрядки приблизительно 100 мА. Для элементов типоразмера АА такой ток нагрузки - типовой. Разрядка проводилась циклами по несколько часов в сутки, что соответствует реальным условиям эксплуатации. Этим объясняются "выбросы" напряжения на разрядных кривых, показанных на рис. 1. Кривая синего цвета соответствует солевому элементу, красного - щелочному и зеленого - литиевому. За время "отдыха" напряжение на элементе любого типа немного возрастало, но после подключения нагрузки оно быстро снижалось до минимального в предыдущем цикле. Точками отмечены значения ЭДС элементов - напряжения на них без нагрузки.

Если принять в качестве критерия полной разрядки элемента уменьшение напряжения на его нагрузке до 0,9 В, экспериментально определенная емкость солевого элемента составила 1 Ач, щелочного - 2,9 Ач, а литиевого - 3,5 Ач. Следовательно, ни о каких пяти- и десятикратных отличиях в емкости элементов разных электрохимических систем говорить не приходится. На рис. 2 приведена еще одна серия кривых.

Они показывают, как изменялось внутреннее сопротивление элементов в процессе разрядки. Соответствие между типом элемента и цветом кривой здесь такое же, как на рис. 1. Значения внутреннего сопротивления R, были вычислены по формуле

где Е - ЭДС элемента; U - напряжение под нагрузкой; RH - сопротивление нагрузки. Внутреннее сопротивление солевого и щелочного элементов по мере разрядки монотонно возрастает. А сопротивление литиевого, резко уменьшившись в начале разрядки, до самого ее конца остается практически неизменным, а затем столь же резко увеличивается. Конечно, проведенные эксперименты нельзя назвать исчерпывающими. Емкость элемента не строго фиксированная величина, она зависит от многих внешних факторов. У разных элементов ее максимум может достигаться при существенно различающихся условиях разрядки. Чтобы учесть все это, пришлось бы провести очень большую, нереальную в любительских условиях серию экспериментов. Однако попробуем проверить полученные результаты расчетом. Чтобы оценить теоретически максимально возможную емкость элементов различных электрохимических систем, нужно знать химический состав их электродов, электролита и происходящую в элементе химическую реакцию. У солевых и щелочных элементов катод - цинк, анод - двуокись марганца. Именно по этой причине такие элементы обобщенно называют марганцево-цинковыми. Но электролит в них разный: соль (обычно хлорид аммония) или щелочь (гидроксид калия). По данным [2] в солевом марганцево-цинковом элементе происходит реакция

а в щелочном

О материале электродов и химической реакции в литиевом элементе нет достоверных сведений. Можно лишь предположить, что электроды - литий и двуокись марганца, а электролит - раствор перхлората лития в пропилен-карбонате. Если эта догадка верна, согласно [2] в литиевом элементе идет реакция

Используя закон Фарадея, получим выражение для определения емкости гальванического элемента С, Ач:

где m - масса реагирующих веществ F = 96,5-103 Кл/г-экв - число Фарадея; n - валентность (для солевого и щелочного гальванических элементов - 2, для литиевого - 1); М - суммарная молекулярная масса реагирующих веществ. Взвешиваем гальванические элементы типоразмера АА: солевой - 17 г, щелочной - 24 г, литиевый - 15 г Предположим, что по сравнению с массой реагирующих веществ масса корпуса элемента и веществ, не принимающих участия в реакции (угольный электрод, электролит в щелочном и литиевом элементах), ничтожно мала и ею можно пренебречь. Суммарную молекулярную массу реагирующих веществ вычислим из приведенных выше уравнений химических реакций: у солевого - 346 г, у щелочного - 257 г, у литиевого - 94 г. Подставляя в формулу числовые значения, получим максимально возможную емкость солевого элемента - 2,6 А-ч, щелочного - 5 А-ч, литиевого - 4,3 Ач. Отличия рассчитанных значений емкости от измеренных можно объяснить довольно грубыми допущениями, принятыми при расчете. Так что пяти- и десятикратных отличий не обнаружено. Теоретическая емкость щелочного элемента примерно вдвое больше емкости солевого, а литиевый не имеет в этом отношении никакого преимущества перед щелочным. Это соответствует результатам эксперимента. По итогам всей проделанной работы можно заключить следующее: 1. Литиевые гальванические элементы обладают наиболее стабильным напряжением, наименьшим внутренним сопротивлением, которое практически не зависит от степени разряженности, и наибольшей, хотя и не намного, емкостью. Их предпочтительнее применять для питания аппаратуры с большим потребляемым током, а также в устройствах, которые автоматически отключаются при снижении напряжения источника питания (например, цифровые фотоаппараты). 2. Щелочные элементы имеют емкость, сравнимую с емкостью литиевых, и также способны отдавать в нагрузку большой ток, однако при меньшем напряжении. Их лучше применять в устройствах со средним током потребления без автоматического контроля напряжения. Во многих случаях щелочные элементы предпочтительнее литиевых, поскольку они в три-четыре раза дешевле. 3. Солевые элементы имеют наименьшую емкость и наибольшее внутреннее сопротивление. Их целесообразно применять в аппаратуре с малым потребляемым током. Литература

Автор: И.Подушкин, г.Москва

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ Не нужно чесать собаке живот ▪ Найдена взаимосвязь между вниманием к ребенку и его интеллектом ▪ Смартфон Samsung Galaxy Quantum5на основе квантовых вычислений

▪ раздел сайта Медицина. Подборка статей ▪ статья Глотатели пустот, читатели газет. Крылатое выражение ▪ статья Какие животные обладают наибольшей суммарной массой? Подробный ответ ▪ статья Морская капуста. Легенды, выращивание, способы применения ▪ статья Биоэнергетика. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Комментарии к статье: Гость Толковая статья, благодарю. Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: