|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Доработка светодиодного фонаря. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение В темное время суток карманный фонарь - незаменимая вещь. Однако имеющиеся в продаже образцы на аккумуляторной батарее с зарядкой от сети вызывают лишь разочарование. Некоторое время после покупки они еще работают, но затем гелевая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея деградирует и одной ее зарядки начинает хватать всего лишь на несколько десятков минут свечения. А нередко во время зарядки при включенном фонаре светодиоды перегорают один за другим. Конечно, учитывая невысокую цену фонаря, можно каждый раз покупать новый, но целесообразнее один раз разобраться в причинах отказов, устранить их в имеющемся фонаре и забыть о проблеме на долгие годы.

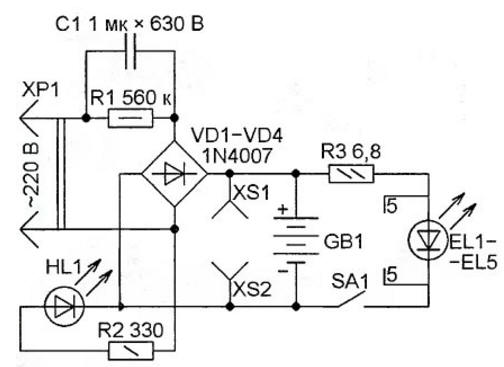

Рассмотрим подробно показанную на рис. 1 схему одного из вышедших из строя фонарей и определим ее основные недостатки. Слева от аккумуляторной батареи GB1 здесь расположен отвечающий за ее зарядку узел. Ток зарядки задан емкостью конденсатора С1. Резистор R1, установленный параллельно конденсатору, разряжает его после отключения фонаря от сети. Светодиод HL1 красного цвета свечения подключен через ограничительный резистор R2 параллельно нижнему левому диоду выпрямительного моста VD1-VD4 в обратной полярности. Ток через светодиод протекает в те полупериоды сетевого напряжения, в которых открыт верхний левый диод моста. Таким образом, свечение светодиода HL1 свидетельствует лишь о подключении фонаря к сети, а не об идущей зарядке. Он будет светиться даже при отсутствующей или неисправной аккумуляторной батарее. Потребляемый фонарем от сети ток ограничен емкостным сопротивлением конденсатора С1 приблизительно до 60 мА. Поскольку часть его ответвляется в светодиод HL1, ток зарядки батарей GB1 получается около 50 мА. Гнезда XS1 и XS2 предназначены для измерения напряжения батареи. Резистор R3 ограничивает ток разрядки батареи через соединенные параллельно светодиоды EL1-EL5, но его сопротивление слишком мало, и через светодиоды течет ток, превышающий номинальный. Яркость от этого увеличивается незначительно, а скорость деградации кристаллов светодиодов заметно возрастает. Теперь о причинах перегорания светодиодов. Как известно, при зарядке старого свинцового аккумулятора, пластины которого сульфатировались, возникает дополнительное падение напряжения на его повышенном внутреннем сопротивлении. В результате при идущей зарядке напряжение на выводах такого аккумулятора или их батареи может в 1,5...2 раза превысить номинальное. Если в этот момент, не прекращая зарядки, замкнуть выключатель SA1, чтобы проверить яркость свечения светодиодов, то повышенное напряжение окажется достаточным для значительного превышения текущим через них током допустимого значения. Светодиоды поочередно выйдут из строя. В результате к непригодной к дальнейшей эксплуатации аккумуляторной батарее добавляются сгоревшие светодиоды. Отремонтировать такой фонарь невозможно - запасные батареи в продаже отсутствуют.

Предлагаемая схема доработки фонаря, показанная на рис. 2, позволяет устранить описанные недостатки и исключить вероятность выхода из строя его элементов при любых ошибочных действиях. Она заключается в таком изменении схемы подключения светодиодов к аккумуляторной батарее, чтобы ее зарядка прерывалась автоматически. Это обеспечивается заменой выключателя SA1 на переключатель. Ограничительный резистор R5 подобран таким, что общий ток через светодиоды EL1-EL5 при напряжении батареи GB1 4,2 В равен 100 мА. Поскольку переключатель SA1 использован трехпозиционный, появилась возможность реализовать экономичный режим пониженной яркости фонаря, добавив в него резистор R4. Индикатор на светодиоде HL1 также переделан. Последовательно с аккумулятором включен резистор R2. Падающее на нем при протекании тока зарядки напряжение приложено к светодиоду HL1 и ограничительному резистору R3. Теперь происходит индикация именно текущего через батарею GB1 тока зарядки, а не просто наличия сетевого напряжения. Негодная гелевая батарея заменена составленной из трех Ni-Cd аккумуляторов емкостью 600 мА-ч. Продолжительность ее полной зарядки - около 16 ч, причем испортить батарею, не прекратив зарядку вовремя, невозможно, поскольку зарядный ток не превышает безопасного значения, численно равного 0,1 номинальной емкости аккумулятора.

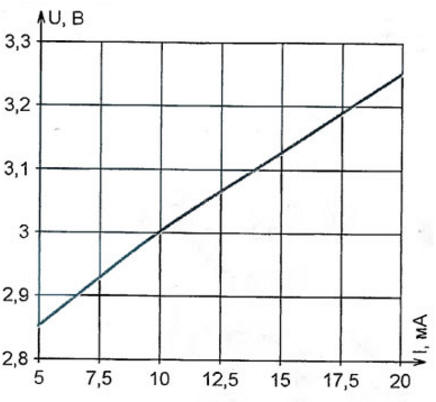

Вместо сгоревших установлены светодиоды HL-508H238WC диаметром 5 мм белого свечения номинальной яркостью 8 кд при токе 20 мА (максимальный ток - 100 мА) и угле излучения 15°. На рис. 3 показана экспериментальная зависимость падения напряжения на таком светодиоде от текущего через него тока. Его значение 5 мА соответствует практически полностью разряженной батарее GB1. Тем не менее яркость фонаря и в этом случае оставалась достаточной. Переделанный по рассмотренной схеме фонарь успешно работает уже несколько лет. Заметное снижение яркости свечения происходит лишь при почти полной разрядке аккумуляторной батареи. Это как раз и служит сигналом о необходимости зарядить ее. Как известно, полная разрядка Ni-Cd аккумуляторов перед зарядкой повышает их долговечность. Из недостатков рассмотренного способа доработки можно отметить довольно большую стоимость батареи из трех Ni-Cd аккумуляторов и сложность ее размещения в корпусе фонаря вместо штатной свинцово-кислотной. Автору пришлось разрезать внешнюю пленочную оболочку новой батареи, чтобы более компактно разместить образующие ее аккумуляторы. Поэтому при доработке еще одного фонаря с четырьмя светодиодами было решено использовать только один Ni-Cd аккумулятор и драйвер светодиодов на микросхеме ZXLD381 в корпусе SOT23-3 diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Она при входном напряжении 0,9...2,2 В обеспечивает светодиоды током до 70 мА.

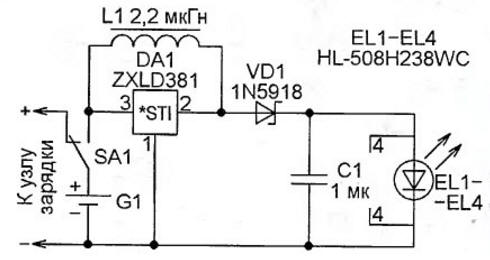

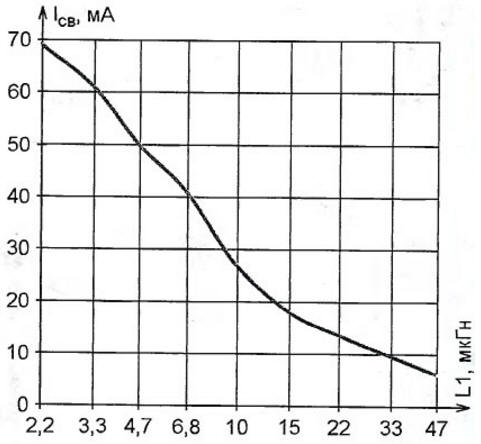

На рис. 4 показана схема питания светодиодов HL1-HL4 с применением этой микросхемы. График типовой зависимости их суммарного тока от индуктивности дросселя L1 приведен на рис. 5. При его индуктивности 2,2 мкГн (использован дроссель DLJ4018-2.2) на каждый из четырех параллельно соединенных светодиодов EL1-EL4 приходится по 69/4=17,25 мА тока, что вполне достаточно для их яркого свечения.

Из других навесных элементов для работы микросхемы в режиме сглаженного выходного тока требуются лишь диод Шоттки VD1 и конденсатор С1. Интересно, что на типовой схеме применения микросхемы ZXLD381 указана емкость этого конденсатора 1 Ф. Узел зарядки аккумулятора G1 такой же, как на рис. 2. Имеющиеся там же ограничительные резисторы R4 и R5 теперь не нужны, а переключателю SA1 достаточно двух положений. Ввиду малого числа деталей доработка фонаря была выполнена навесным монтажом. Аккумулятор G1 (Ni-Cd типоразмера АА емкостью 600 мАч) установлен в соответствующий держатель. По сравнению с фонарем, доработанным по схеме рис. 2, яркость получилась субъективно несколько меньшей, но вполне достаточной. Автор: С.Самойлов

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ Объединение ветряной и солнечной электростанции ▪ Низкопрофильные SSD H6201 от BIWIN ▪ Руки помогают музыканту запомнить мелодию ▪ Защищенный ученический планшет Panasonic E3 ▪ Профессиональный OLED-дисплей LG UltraFine Display OLED Pro

▪ раздел сайта Крылатые слова, фразеологизмы. Подборка статей ▪ статья Белинский Виссарион Григорьевич. Знаменитые афоризмы ▪ статья Что такое первичные цвета? Подробный ответ ▪ статья Баросма. Легенды, выращивание, способы применения ▪ статья Физика аэроионизации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники ▪ статья Странная воронка. Секрет фокуса

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: