Бесплатная техническая библиотека

Бесплатная техническая библиотека

Настройка измерителя температуры цифрового мультиметра. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье

Комментарии к статье

В заметке А. Бутова "Коррекция ошибки мультиметра М890С при измерении температуры" ("Радио", 2001, № 11, с. 22) описана методика подстройки измерителя температуры подбором сопротивления одного из резисторов. Однако проще поступить иначе, ведь в приборе для этой цели имеются специальные подстроенные резисторы.

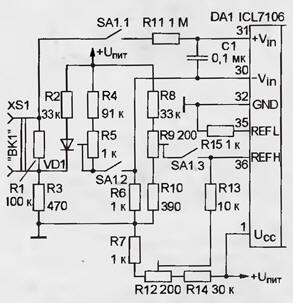

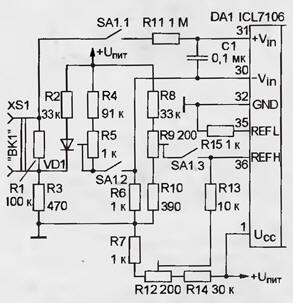

На рисунке приведена схема измерителя температуры, которая образуется при установке переключателя рода работы мультиметра в положение измерения температуры (контакты SA1.1-SA1.3 замкнуты). Эта схема типична практически для всех мультиметров, имеющих функцию измерения температуры, но в приборах разных фирм могут быть непринципиальные отличия, связанные в большинстве случаев с изменением сопротивлений резисторов.

Как видно, измеритель температуры выполнен по обычной схеме измерительного моста, левое плечо которого образуют резистор R2 (нумерация всех элементов условная), диод VD1 и резистор R3, а правое - резисторы R4-R6. В диагональ моста включены последовательно датчик температуры ВК1 (термопара, подключаемая к розетке XS1) и дифференциальные входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Таким образом, вырабатываемая датчиком ЭДС подается непосредственно на входы АЦП.

Как известно, ЭДС термопары пропорциональна разности температур горячего и холодного спаев, поэтому при точных измерениях температуру холодного спая фиксируют, обычно погружая его в воду с таящим льдом. В упрощенном варианте в измеритель вводят термозависимый элемент (в данном случае - диод VD1). Если температура датчика, прибора и окружающей среды одинакова, ЭДС термопары равна нулю, и в этом случае диод работает как датчик температуры воздуха.

Начальную подстройку показаний выполняют подстроечным резистором R5 по температуре окружающей среды. Однако этого недостаточно - требуется еще и регулировка чувствительности измерителя. У АЦП ICL7106 она определяется значением образцового напряжения на выводах 35 и 36. При измерении электрических величин (кроме сопротивления) образцовое напряжение задается делителем напряжения R7R12R14 и равно 100 мВ. В режиме термометра на вход 36 подается дополнительное напряжение, снимаемое с делителя R8-R10, и подстроечным резистором R9 устанавливают требуемую чувствительность. Последняя обратно пропорциональна образцовому напряжению - чем оно меньше, тем выше чувствительность.

Таким образом, настройку "термометра" выполняют в два этапа. Сначала подстроечным резистором R5 устанавливают показания прибора равными температуре окружающего воздуха, затем датчик температуры нагревают до известной температуры (например, погружают в кипящую воду) и подстроечным резистором R9 добиваются соответствующих показаний. Эти регулировки взаимозависимы, поскольку изменение чувствительности влияет и на начальные показания. Поэтому операции настройки необходимо повторить несколько раз до получения нужных результатов.

Поскольку нумерация элементов на схеме, как отмечалось, условная (привести обозначения для всех моделей приборов нереально), возникает вопрос: как отыскать в мультиметре нужные подстроечные резисторы? Наиболее просто - с помощью омметра ("прозвонкой"). Для этого переключатель рода работы устанавливают в положение измерения температуры и, не включая прибор, находят подстроечные резисторы, соединенные с выводами 30 и 36 микросхемы АЦП. Следует помнить, что во избежание повреждения микросхемы АЦП напряжение питания омметра должно быть не более 1,5 В.

Автор: Д.Турчинский, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы.

Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление.

В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность.

Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге.

Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций.

Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива Случайная новость из Архива Бактерии, которые едят грязь и дышат электричеством

10.01.2020

В Йеллоустонском национальном парке находятся озера с горячей водой, в которых живут странные бактерии. Они дышат электричеством и питаются отходами, которые загрязняют окружающую среду. Их обнаружила команда ученых из Вашингтонского государственного университета.

Найденные микроорганизмы могут решить две важнейшие проблемы человечества - загрязнение окружающей среды и невозможность восстановления источников энергии. Как? Эти микроорганизмы в прямом смысле питаются частичками токсичных веществ и в процессе их переваривания производят электричество.

Такая бактерия может поглощать загрязнители, превращая их в менее вредные субстанции и производя при этом электричество, которое можно использовать для приборов с низким энергопотреблением.

Собрать эти микробы оказалось нелегкой задачей. Сначала группа ученых преодолела сложный путь до четырех древних бассейнов с горячей водой.

Прибыв на место, они опустили несколько электродов в воду, чтобы привлечь малоизвестные бактерии.

Через 32 дня ученые вернулись обратно к горячим источникам, чтобы забрать погружены в воду электроды. В них они обнаружили теплолюбивые бактерии, которая "дышит" электричеством.

|

Другие интересные новости:

Другие интересные новости:

▪ Самая быстрая в мире интернет-сеть

▪ Женщинам требуется больше времени для сна

▪ Найдено оптимальное расстояние между рядками картофеля

▪ Классическая музыка поможет сдать экзамен

▪ Смартфоны Micromax Canvas 6 и Canvas 6 Pro

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта История техники, технологии, предметов вокруг нас. Подборка статей

▪ статья Идти веселыми ногами. Крылатое выражение

▪ статья Какой птице дали названия как минимум четыре разных государства? Подробный ответ

▪ статья Воронец красный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Электронный металлоискатель с низкой рабочей частотой. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Терморегулятор из таймера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

2000-2026

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: