|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Радиоканал охранной сигнализации на базе радиостанции УРАЛ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

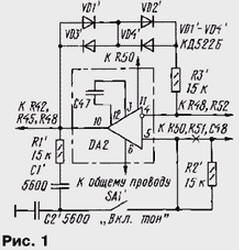

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Охрана и безопасность Одноканальные Си-Би радиостанции (такие, например, как "Урал") уже морально устарели, но между тем они еще могут послужить их владельцам. Дать им вторую жизнь позволит небольшая доработка, после которой их можно применить в радиоканале охранных систем. При охране гаража или автомобиля, применяя радиоканал, сигнал тревоги можно передать на значительное расстояние. Для создания такой охранной системы понадобятся две радиостанции "Урал", которые потребуют небольшой доработки: одну из них устанавливают на охраняемом объекте, а другую - дома. Начнем с доработки станции на охраняемом объекте. Во-первых, ее надо оснастить тональным генератором. Это необходимо для того, чтобы сигнал тревоги был различим на фоне шумов или помех, кроме того, генератор можно будет использовать и для тонального селективного вызова. Схема доработки показана на рис. 1 (обозначение и расположение деталей дано в соответствии со схемой радиостанции, приведенной в руководстве по эксплуатации). Все вновь вводимые детали обозначены штрихом.

В цепь положительной обратной связи усилителя ЗЧ на ОУ DA2 включена RC-цепь R1'C1'C2'R2' с с тумблером SA1', представляющая из себя мост Вина. При замкнутом тумблере возникает генерация на частоте примерно 1,4 кГц. В цепь отрицательной обратной связи включены диоды VD1'-VD4'резистор R3'. Эта цепь обеспечивает стабилизацию амплитуды генерируемых колебаний, а в режиме радиосвязи (при разомкнутом SA1') она же обеспечивает компрессию сигнала, что ограничивает полосу излучаемых частот. Дорожку печатной платы, идущую от вывода 5 микросхемы DA2', перерезают и припаивают к ней резистор R2'. Тумблер SA1' (любой малогабаритный) устанавливают на боковой или передней стенке корпуса. Остальные детали можно разместить на небольшой печатной плате, которую приклеивают непосредственно на корпус микросхемы DA2. Кроме того, для повышения устойчивости работы желательно заменить конденсатор С47 на другой, емкостью в 2...3 раза большей. А стабильность частоты обеспечат конденсаторы с ТКЕ не хуже М750. Если на клавишу прием/передача установить малогабаритную кнопку и включить ее параллельно SA1', то этой кнопкой можно формировать сигнал "конец передачи" или подавать тональные сигналы. Следующая проблема, которую надо решить, - это обеспечение режима передачи. Дело в том, что переключение режимов прием/передача осуществляется с помощью механического переключателя, приводимого в движение специальной клавишей. Для передачи сигнала тревоги должен быть включен передатчик, а для этого, в свою очередь, следует нажать клавишу. В клавише, в том месте, где при нажатии она давит на переключатель, нужно просверлить отверстие диаметром 3...4 мм и вплавить в него гайку М3 или М4. В этом случае для перевода радиостанции в долговременный режим передачи сигнала тревоги нужно установить SA1 в замкнутое состояние и ввинтить винт в гайку до упора так, чтобы механический переключатель приема/передачи перешел в положение "Передача". Если теперь подать на радиостанцию питающее напряжение, то она начнет передавать в эфир тональный сигнал тревоги, а сделает это сторожевое устройство, о котором речь пойдет ниже. Для охраны помещения и включения передатчика необходимо собственно сторожевое устройство, его схема показана на рис. 2. Контроль помещения осуществляется проволочными шлейфами и датчиками (SF1). При включении устройства на входе логического элемента DD1.1 возникает высокий уровень, на его выходе при этом будет низкий, а на выходе DD1.2 - высокий. На выходе элемента DD1.4 возникнет низкий уровень, следовательно, на выходе DD2.1 окажется высокий. Этот сигнал запрещает работу генератора импульсов, собранному на элементах DD2.2, DD2.3. На выходе DD2.4 низкий уровень, транзистор VT1 при этом закроется, а радиостанция - обесточена. Положение датчика SF1 (их может быть несколько, включенных последовательно) в это время не окажет влияния на работу устройства.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не зарядится конденсатор С1, на что потребуется несколько десятков секунд. Это время необходимо для того, чтобы закрыть охраняемое помещение или объект. После этого устройство начнет реагировать на состояние датчика SF1. Если контакты будут разомкнуты (даже кратковременно), то высокий уровень через резистор R2 поступит на вход 13 элемента DD1.3. RS-триггер на элементах DD1.3 и DD1.4 изменит свое состояние - на выходе DD1.4 возникнет высокий уровень и начнется зарядка конденсатора С4. Теперь уже никакие манипуляции с датчиком не изменят состояние триггера, но пока не зарядится конденсатор С4, генератор работать не будет и транзистор VT1 останется закрытым - сигнал тревоги в эфир не пойдет. Этот период времени продлится несколько десятков секунд, необходимых для того, чтобы успеть отключить охранное устройство. Если за это время устройство не отключить, то генератор на элементах DD2.2 и DD2.3 начнет работать. Это означает, что транзистор VT1 будет открываться и примерно на 1...2 с включать передатчик. С такой же паузой в эфир пойдет сигнал тревоги. Сторожевое устройство налаживания не требует. Необходимое время задержки на включение и отключение можно подобрать резисторами R1 и R3 или конденсаторами С1 и С4. Питать сторожевое устройство лучше от автономного источника, например, старого автомобильного аккумулятора. Даже в плохом состоянии он подойдет для этой цели. В качестве контактов, работающих на размыкание, удобно использовать герконы, работающие в паре с магнитом. Принять сигнал тревоги можно, конечно, на любую радиостанцию или простой одноканальный самодельный радиоприемник. Однако надежнее использовать, как уже отмечалось, второй экземпляр радиостанции "Урал", установленный дома. Вряд ли нужно говорить, что постоянно держать включенной радиостанцию, да еще и на большой громкости, неудобно. Дело в том, что в ней нет шумоподавителя, а постоянно слушать шумы или разговорную речь (ведь канал-то общего пользования) - удовольствие не очень приятное. Выходом может быть установка в радиостанции специального селективного устройства для выделения только "своего" сигнала тревоги, а заодно, и хорошего шумоподавителя. Схема такого устройства показана на рис. 3. Оно состоит из двух активных полосовых фильтров (один - на ОУ DA1.1 с центральной частотой около 7 кГц, второй - на DA1.3 с центральной частотой 1,4 кГц), усилителя переменного напряжения с регулируемым коэффициентом усиления на ОУ DA1.2, двух диодных детекторов (VD1VD2 и VD3VD4), компаратора на DA1.4 и ключа на транзисторе VT1. Устройство включают между выходом ЧМ детектора (микросхема К174УР3) и регулятором громкости R38. Продетектированный сигнал с выхода ЗЧ микросхемы К174УР3 поступает на входы активных фильтров (DA1.1, DA1.3) и на ключ VT1.

В режиме шумоподавителя (тумблер SA1 замкнут) на инвертирующем входе компаратора DA1.4 присутствует постоянное напряжение, близкое к напряжению источника питания. Отфильтрованный и усиленный шумовой сигнал через резистор R10 и конденсатор С8 поступает на детектор VD1VD2 и далее на неинвертирующий вход компаратора. Если на приемник сигнал не поступает, то уровень шума на частотах около 7 кГц будет максимален, напряжение на неинвертирующем входе компаратора DA1.4 превысит напряжение на инвертирующем входе, поэтому на выходе DA1.4 будет напряжение, близкое к питающему. При этом полевой транзистор VT1 закрыт и шум не проходит на регулятор громкости. При поступлении речевого или тонального сигнала уровень шума на частотах около 7 кГц уменьшится и уменьшится напряжение на выходе детектора VD1VD2, компаратор DA1.4 переключится, транзистор VT1 откроется и полезный сигнал пройдет на регулятор громкости. Порог срабатывания шумоподавителя устанавливают переменным резистором R6. Такой режим удобно использовать при проведении связей. В режиме селективного вызова (СВ) тумблер SA1 разомкнут и напряжение на инвертирующем входе компаратора DA1.4 определяется напряжением на выходе детектора VD3VD4. При отсутствии речевых или тональных сигналов напряжение на выходе усилителя DA1.2 больше, чем на выходе фильтра DA1.3 (1,4 кГц), поэтому на выходе компаратора напряжение около 5 В и транзистор VT1 закрыт - шум на регулятор громкости не проходит. Когда приемник будет принимать речевой сигнал, напряжение на входе усилителя DA1.2 уменьшится, поэтому напряжение на выходе детектора VD1VD2 упадет примерно до 1 В (его определяет резистивный делитель R17R13). Напряжения на выходе детектора VD3VD4 будет недостаточно для переключения компаратора и транзистор останется закрытым. Когда поступит периодический сигнал тревоги частотой 1,4 кГц, напряжение на выходе активного фильтра DA1.3 возрастет. Следовательно, возрастет напряжение и на выходе детектора VD3VD4. Компаратор переключится, напряжение на его выходе уменьшится и транзистор VT1 откроется - сигнал тревоги поступит на вход УЗЧ. Чувствительность устройства в этом режиме можно регулировать подстроечным резистором R9. Все детали, кроме переменного резистора R6 и тумблера SA1, размещают на печатной плате, которую устанавливают в корпусе радиостанции, рядом с динамической головкой. Конденсаторы C3,С4,С6,С7 желательно использовать с ТКЕ не хуже М750. Соединения с выходом ЧМ детектора и регулятором громкости лучше проводить тонким экранированным проводом. Налаживание начинают с проверки шумоподавителя, при правильном монтаже он, как правило, начинает работать сразу. Затем регулируют чувствительность устройства в режиме селективного вызова резистором R9, для этого используют сигнал первой радиостанции. Положение движка резистора R9 надо выбрать так, чтобы устройство не срабатывало при приеме речевого сигнала и устойчиво срабатывало при приеме тонального сигнала от первой радиостанции. Автор: И.Нечаев, г.Курск

Токсичность интернета преувеличена

07.01.2026 Процессоры Ryzen AI 400

07.01.2026 Женщины лучше распознают признаки болезни по лицу

06.01.2026

▪ Изогнутый OLED-телевизор от Samsung ▪ 3D-карты XFX Radeon R9 290 Double Dissipation ▪ Роботы-медузы для очистки океанов от мусора ▪ Армейский электромобиль с водородным топливным элементом

▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей ▪ статья Белая Арапия. Крылатое выражение ▪ статья Почему знак пацифик имеет такую форму? Подробный ответ ▪ статья Парикмахер. Должностная инструкция ▪ статья Вода превращается в... кровь. Секрет фокуса

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: