|

|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Простой термокомпенсированный регулятор напряжения для автомобиля

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Автомобиль. Электронные устройства Большинство

описанных любительских

регуляторов напряжения для

автомобиля, а также

промышленные регуляторы,

которыми комплектуют серийно

выпускаемые машины,

предназначены для поддержания

неизменяемого стабильного

напряжения на выводах

генератора. При повышении

нагрузки (включении фар,

вентилятора и других

потребителей) падение

напряжения на проводах

увеличивается, а напряжение

бортсети соответственно

уменьшается, уменьшается и ток

зарядки аккумуляторной

батареи. Для стабилизации

напряжения на зажимах батареи

вход регулятора подключают

непосредственно к батарее. Как

известно [Л], для нормальной

подзарядки аккумуляторной

батареи напряжение на ее

зажимах следует увеличивать

при уменьшении температуры.

Поэтому независимость

стабилизируемого регулятором

напряжения от температуры

следует считать большим

недостатком. Даже если

регулятор способен

корректировать напряжение в

зависимости от температуры

подкапотного пространства, то

этого недостаточно.

Настроенный на оптимальный

режим летом, регулятор ставит

батарею в тяжелое положение

зимой, когда воздух под капотом

прогревается быстро, а сама

батарея - лишь после нескольких

часов езды. В результате

батарея остается

недозаряженной, и в холодное

время года приходится ее

подзаряжать. Если же регулятор

настроить на оптимальную

работу в холодную погоду, летом

батарею он будет перезаряжать,

и придется периодически

доливать в нее

дистиллированную воду.

Наилучшим решением является

контролирование регулятором

температуры самой батареи и

напряжения на ее зажимах.

Именно такой регулятор описан

в [Л], но он довольно сложен,

содержит электромагнитное

реле и дефицитные стабисторы в

датчике температуры.

Описываемый здесь регулятор

напряжения не содержит реле, в

качестве датчика использованы

маломощные кремниевые диоды.

Кроме того, он существенно

проще по схеме. Согласно [Л],

необходимый абсолютный

температурный коэффициент

напряжения (ТКН), который

должен обеспечивать регулятор,

равен -40,5 мВ/°С или в

относительных единицах -0,298

%/°С. Примерно такой же

относительный температурный

коэффициент напряжения имеют

моломощные кремниевые диоды

при прямом токе в несколько

миллиампер, а также стабисторы,

представляющие собой

несколько включенных

последовательно диодов.

Абсолютный ТКН одного диода -

около -2 мВ/°С, что при падении

напряжения на нем 650 мВ дает

относительное значение -2/650=

-0,307%/°С. Отметим, что

относительное значение ТКН

цепи из нескольких диодов или

стабисторов не зависит от их

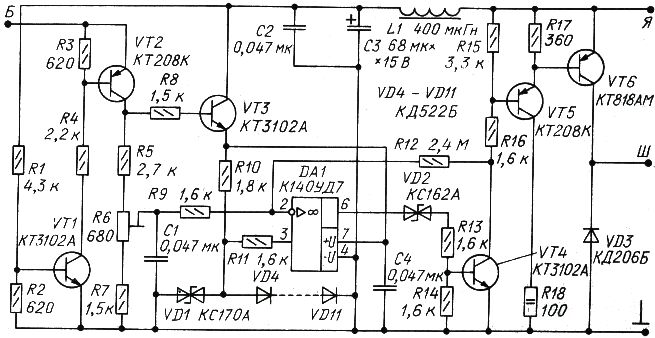

числа. Схема регулятора

изображена на рис.1. Вывод Б

регулятора подключают

отдельным проводом к плюсовому

зажиму батареи, выводы Я и Ш - к

выходу выпрямительного моста

генератора и к его обмотке

возбуждения соответственно.

Общий провод регулятора

соединен с корпусом автомобиля

в месте установки регулятора.

Цепь из восьми диодов VD4-VD 11

прикреплена к корпусу батареи

и имеет тепловой контакт с ним.

Эта цепь служит термозависимым

источником образцового

напряжения с необходимым ТКН.

При выключенном зажигании

автомобиля напряжение на

выводе Я отсутствует,

транзисторы VT1-VT3 закрыты,

напряжение питания на

операционный усилитель DA1 не

поступает, транзисторы VT4-VT6

также закрыты, от батареи

потребляется лишь начальный

ток коллектора транзисторов VT1

и VT2, который неизмеримо меньше

тока саморазрядки батареи. При

включении зажигания

открываются транзисторы VT1-VT3,

через транзистор VT3 напряжение

питания поступает на ОУ DA1.

Напряжение с плюсового зажима

батареи через транзистор VT2

подведено к делителю R5R6R7, а с

движка резистора R6 - на

инвертирующий вход ОУ DA1. На

неинвертирующий вход ОУ

напряжение подано с цепи

диодов VD4-VD11. Пока двигатель

выключен, напряжение,

снимаемое с движка резистора R6,

меньше падения напряжения на

диодах VD4-VD11, на выходе ОУ

напряжение близко к напряжению

аккумуляторной батареи и

транзисторы VT4-VT6 открыты,

через обмотку возбуждения

генератора течет ток. После

запуска двигателя генератор

начинает вырабатывать ток,

напряжение на батарее

увеличивается, операционный

усилитель DA1 переключается,

транзисторы VT4-VT6 закрываются,

ток. вырабатываемый

генератором, спадает, в

результате чего снова

происходит переключение ОУ и

увеличение тока через обмотку

возбуждения генератора.

Открывание и закрывание

транзисторов VT4-VT6 происходит

с частотой несколько десятков

или сотен герц, поддерживая

необходимое напряжение на

зажимах аккумуляторной

батареи. Положительная

обратная связь через резистор

R12 обеспечивает гистерезис ОУ и

превращает ОУ в триггер Шмитта.

Стабилитрон VD2 согласует

выходное напряжение ОУ с

порогом переключения

транзистора VT4. Особо следует

отметить роль стабилитрона VD1,

закрытого в нормальном режиме

работы регулятора. Если бы его

не было, то при обрыве проводов,

идущих к датчику температуры

VD4-VD11, ток через обмотку

возбуждения генератора

протекал бы непрерывно,

напряжение бортовой сети

сильно увеличилось, что опасно

как для батареи, так и для

других потребителей

электроэнергии. Стабилитрон VD1

при отключении датчика

температуры открывается и

начинает работать источником

образцового напряжения.

Напряжение в бортовой сети

хоть и увеличивается, но не так

значительно, как при его

отсутствии. Конструкция.

Все элементы регулятора, кроме

диодов VD4-VD11, размещены на

печатной плате размерами 93х60

мм из стеклотекстолита

толщиной 1,5 мм - Чертеж платы

показан на рис.2.  Транзистор VT6

установлен на плате без

теплоотвода на двух латунных

втулках, выводы базы и эмиттера

впаяны непосредственно в

плату. Плата рассчитана на

установку в корпус

электромеханического

реле-регулятора РР-24 на трех

латунных стойках с резьбой.

Выводами служат

соответствующие выводы на

корпусе. Датчик температуры

состоит из сложенных в пакет

трех пластин размерами 80х30х2

мм, одной латунной и двух

стеклотекстолитовых. В средней

стеклотекстолитовой пластине

примерно в ее середине

прорезано окно размерами 50х8

мм. В это пространство уложены

восемь соединенных

последовательно диодов. Выводы

из провода МГТФ-0,14 помещены в

ПВХ трубку, уложенную в узкий

паз, пропиленный в средней

пластине. Вся конструкция

склеена в единое целое

эпоксидной шпаклевкой, ею же

заполнена внутренняя полость

средней пластины. Латунную

пластину перед склеиванием

необходимо залудить, все

детали датчика - тщательно

обезжирить. Выводы датчика

припаяны непосредственно к

соответствующим точкам

печатной платы. Выводы

желательно для надежности

дополнительно прикрепить к

корпусу регулятора небольшим

хомутом. Латунной пластиной

датчик слегка вдавлен в

разогретую мастику заливки

батареи. Если она не имеет

мастичной заливки, латунную

пластину следует прижать к

ровному участку боковой

поверхности корпуса батареи

резиновым кольцом, вырезанным

из колесной камеры. Вывод Б

регулятора удобнее, подключить

не к плюсовому выводу батареи,

а к плюсовому токовому зажиму

стартера. Детали. В

регуляторе вместо КТ3102А (VT1, VT3,

VT4) и КТ208К (VT2) могут быть

использованы практически

любые маломощные кремниевые

транзисторы соответствующей

структуры. Транзистор VT5 должен

допускать ток коллектора не

менее 150 мА; здесь можно

использовать транзисторы из

серий КТ208, КТ209, КТ313, КТ3108, КТ814,

КТ816 с любым буквенным

индексом. Предпочтение следует

отдать транзисторам в

металлическом корпусе.

Стабилитрон VD2 - любой на

напряжение 3,3...7 В. Диод VD3 может

быть любым на прямой ток не

менее ЗА. Диоды серии КД206

удобно монтировать на плате,

так как на их корпус выведен

анод. Конденсаторы С1, С2, С4 - КМ5

или КМ6, СЗ -К53-1 или К53-4.

Применение конденсаторов

серии К50 или К52 нежелательно.

Дроссель L1 - ДМ-0,1; постоянные

резисторы - МТ или МЛТ,

подстроечный R6 - СПЗ-19а. Налаживать

устройство следует в

определенном порядке. Сначала

к выводу Б регулятора и к

корпусу подключают

регулируемый источник

постоянного напряжения до 16,5 В

и измеряют потребляемый от

него ток. Стрелка

микроамперметра на 100 мкА не

должна заметно отклоняться.

Далее между выводом Ш и общим

проводом подключают резистор

сопротивлением 120 Ом мощностью

2 Вт с параллельно включенным

вольтметром (или маломощную

лампу накаливания на

напряжение 18...24 В). Вывод Я

подключают к тому же источнику,

установив его напряжение

равным 13,6 В, и резистором R6

устанавливают такой порог

переключения, при котором

выходное напряжение на выводе

Ш близко к нулю при увеличении

напряжения источника сверх 13,6

В и близко к напряжению питания

при уменьшении напряжения ниже

этого значения. Затем

отключают цепь диодов VD4-VD11 и

подбирают стабилитрон VD1,

добиваясь аналогичного

переключения регулятора при

напряжении источника питания

16...16,5 В. При подборке, если

окажется необходимым, можно

последовательно со

стабилитроном VD1 включить

один-два маломощных

кремниевых диода в прямом

направлении. Более точную

регулировку проводят на

автомобиле. Полностью зарядив

батарею аккумуляторов,

вольтметром (лучше цифровым)

измеряют напряжение на его

выводах без нагрузки.

Запускают двигатель без

стартера и резистором R6

устанавливают измеренное

значение напряжения на зажимах

батареи. При наличии

амперметра на автомобиле

критерием правильной

регулировки устройства может

служить значение зарядного

тока спустя 5...10 мин после

запуска двигателя при средней

частоте вращения коленчатого

вала и заряженной батарее. Ток

должен быть в пределах 2...3 А

независимо от мощности

включенной нагрузки. Описанный

выше регулятор с традиционным

термокомпенсированным

стабилитроном Д818Е вместо

диодов VD1 и VD4-VD11 несколько лет

работал на автомобиле ГАЗ-24. В

летнее время приходилось

доливать в батарею воду, весной

и осенью - подзаряжать ее.

После установки датчика VD4-VD11

необходимость в указанных

операциях отпала. Вместе с

использованием

тиристорно-транзисторного

блока электронного зажигания с

удлиненной искрой,

обеспечивающим быстрый

запуск двигателя в самых

различных условиях

эксплуатации, описанный

регулятор напряжения позволил

довести срок службы

аккумуляторной батареи до

девяти лет. Литература Ломанович В.А.

Термокомпенсированный

регулятор напряжения. - Радио,

1985, № 5, с. 24-27. Автор: С.Бирюков, Радио 1, 1994г.; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Автомобиль. Электронные устройства

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ раздел сайта Интересные файты ▪ журналы М-Хобби (годовые архивы) ▪ книга Системы постоянного тока на тиристорах., 1966 ▪ статья Для кого зарезервирована пустая могила возле могилы пророка Мухаммеда? Подробный ответ ▪ статья Эксплуатация сварочного аппарата. Типовая инструкция по охране труда ▪ статья Бегающее кольцо. Секрет фокуса ▪ справочник Сервисные режимы телевизоров зарубежных телевизоров. Книга №3

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: