|

КУЛЬТУРНЫЕ И ДИКИЕ РАСТЕНИЯ

Кукуруза (маис). Легенды, мифы, символизм, описание, выращивание, способы применения

Справочник / Культурные и дикие растения Содержание

Кукуруза (маис), Zea mays. Фотографии растения, основные научные сведения, легенды, мифы, символизм

Основные научные сведение, легенды, мифы, символизм Род: Zea Семейство: Злаковые (Poaceae) Происхождение: Мексика Ареал: Кукуруза выращивается во многих странах мира, особенно широко распространена в Северной и Южной Америке, Африке и Азии. Химический состав: Кукуруза содержит углеводы (глюкозу, фруктозу, сахарозу, крахмал), белки, жиры, клетчатку, витамины группы В, витамин Е, минеральные вещества (калий, магний, кальций, железо, фосфор и др.), антиоксиданты. Хозяйственное значение: Кукуруза является одной из важнейших зерновых культур в мире и используется в пищевой, кормовой, технической и энергетической отраслях. Из кукурузы производят муку, крахмал, сахар, сироп, масло, корма для животных, а также биотопливо. Кукурузные початки используются в качестве корма для животных, а также для производства силоса. Листья и стебли кукурузы применяются для приготовления чая и настоек, а также в качестве корма для животных. Легенды, мифы, символизм: В мексиканской мифологии кукуруза играла важную роль. По легенде, первые люди были созданы из зерен кукурузы, а богиня кукурузы Цинтеотль считалась покровительницей урожая. Также в мифах майя кукуруза связывалась с божеством жизни и плодородия. В некоторых культурах кукуруза символизирует богатство, изобилие и плодородие земли, а также силу и мужество. В культуре индейцев Северной Америки кукуруза также считалась символом общности и единства, так как это было одно из основных продуктов питания для многих племен. Также кукуруза может ассоциироваться с духовным ростом и развитием, так как она проходит через несколько стадий развития, а затем дает обильный урожай. Этот процесс может быть интерпретирован как символичный путь человека к духовному просветлению.

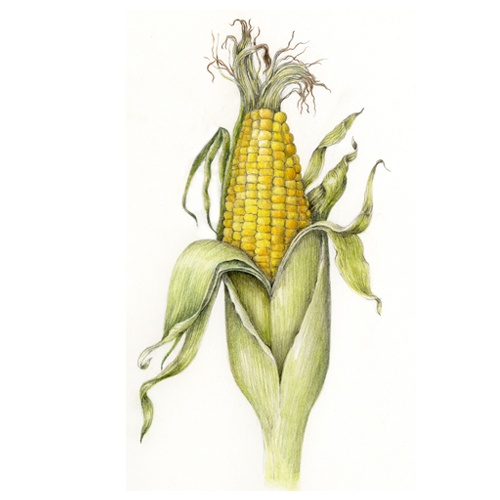

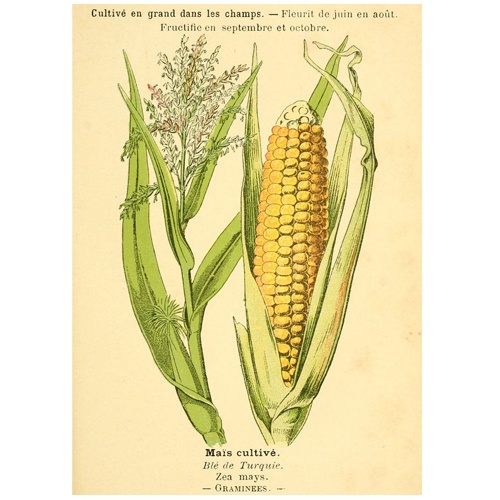

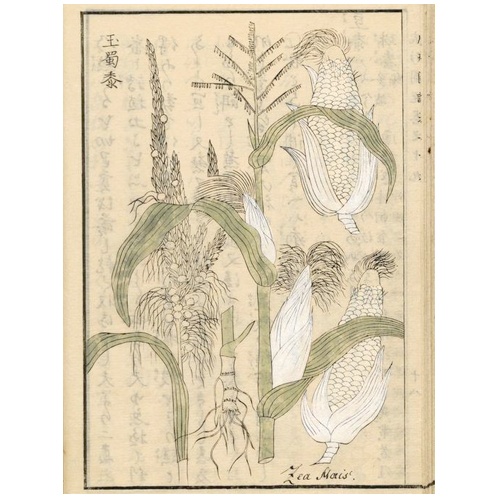

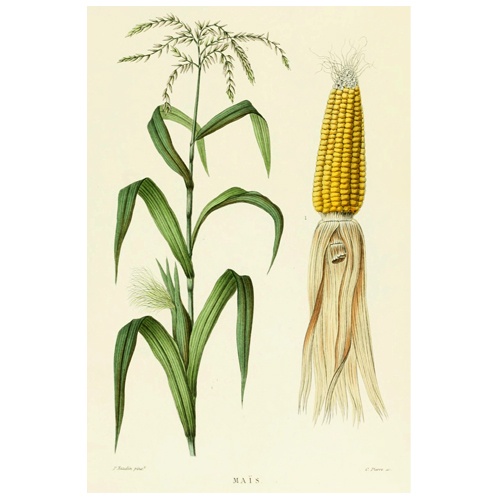

Кукуруза (маис), Zea mays. Описание, иллюстрации растения Кукуруза, Zea mays. Способы применения, происхождение растения, ареал, ботаническое описание, выращивание

Кукуруза (маис) наиболее важная в мире зерновая культура после пшеницы и риса. В тропиках и субтропиках ее возделывают главным образом для получения продовольственного зерна, из муки и крупы которого готовят разнообразные пищевые продукты, в том числе оригинальные национальные блюда. В нем содержится от 60 до 68 % углеводов, от 7 до 20 % белка, 4-8 % жира и 1,5-2 % минеральных веществ. Наиболее ценный белок, содержащий важнейшие аминокислоты - лизин и триптофан, находится в зародыше, где также сосредоточена большая часть жира (до 80 %) и витаминов. Это учитывается при создании новых сортов и гибридов, которое предусматривает отбор семян с крупным зародышем. Большое количество кукурузного зерна перерабатывается на крахмал, спирт, пиво, глюкозу, сахар, масло, витамины и многие другие виды продукции, служащие сырьем для различных отраслей промышленности. Бумагу, вискозу, линолеум, пластмассу, активированный уголь тоже получают из кукурузы, перерабатывая сухие стебли, листья, стержни и обертки початков. Кормовое направление - одно из важнейших в кукурузной индустрии. На корм идет зерно, продукты его очистки и переработки, зеленая масса в свежем, сухом и засилосованном виде. Из общего производства зерна кукурузы (405,5 млн. т) на долю Америки приходится 45,7 %, несмотря на то, что в Новом Свете сосредоточена только 1/3 всех кукурузных площадей, занимающих 126,6 млн. га. Более 2/3 американского зерна производят США, получающие самый высокий сбор зерна в мире - 5,3-7,5 т/га. В тропиках Америки кукуруза наиболее распространена в Бразилии, Мексике, Аргентине. Она также является одной из главных зерновых культур в Колумбии, Венесуэле, Парагвае, Перу, Гватемале, Гондурасе. В большинстве этих стран урожай зерна невысокий - 1,2-2 т/га. В Азии кукуруза занимает 38,6 млн. га, что при средней урожайности 2,8 т/га обеспечивает годовое производство 107,2 млн. т, или 26,4 % мирового сбора. Здесь главное производство зерна сосредоточено в Китае (63,8 %), где получают урожай 3,0-3,9 т/га. В странах тропического пояса кукурузу возделывают главным образом в Индии, Индонезии, Таиланде, Непале, на Филиппинах. В Африке она тоже очень широко распространена, занимает почти 16 % мировых площадей. Ее возделывают в ЮАР, Танзании, Кении, Зимбабве, Малави, Египте, Анголе, Заире, Замбии и ряде других стран. К сожалению, средний урожай на континенте низкий - всего 1,5 т/га, в результате его производство не превышает 7,4 % (30,3 млн. т) от мирового. Это более чем вдвое ниже, чем в Европе, которая получает высокие урожаи зерна (4,7-6,2 т/га) со значительно меньшей площади - 9,2 % от мировых посевов. Кукуруза происходит из Мексики, где ее дикие предки существовали еще 80 тыс. лет назад. Наиболее древние находки возделываемой кукурузы относятся к 3400-2300 гг. до н. э. К приходу испанцев в Мексику культура кукурузы достигла высокого уровня. Ее возделывали разные индейские племена. У северного племени майя был культ бога кукурузы Чинтеотля. Существенное значение имела кукуруза в жизни инков, живших на территории Перу. Крупносемянные, скороспелые и холодостойкие формы, найденные на месте империи инков, свидетельствуют о долголетней селекции и высокой культуре земледелия. До наших дней дошли сведения о ритуалах, связанных с кукурузой, которые проводились в храме Солнца в столице инков Куско. На другие континенты кукуруза попала в XVI в., после открытия Америки европейцами. К этому времени в Новом Свете уже существовали все подвиды единственного культурного вида кукурузы - Zea mays L. Это однолетний, травянистый, слабокустящийся вид с глубокими, мощными, сильноразвитыми корнями. Довольно толстый стебель имеет высоту от 1 до 6 м. У высокорослых растений из нижних узлов образуются воздушные (опорные) корни, некоторые из них укореняются. Число листьев разное - от 8 до 20 и более, они линейные, крупные, сверху опушенные, с влагалищами, тесно облегающими стебли. На растении образуется 2 типа соцветий. Верхушечные мужские соцветия - метелки длиной до 40 см - имеют на веточке по 2 ряда колосков с 1-2 цветками в каждом. Женские соцветия образуются в пазухах листьев нижних частей стебля. Они представляют собой видоизмененные боковые побеги с верхней частью, разросшейся в початок, и нижней с видоизмененными листьями, принявшими вид оберток. Початок состоит из толстого стержня, на котором попарно вертикальными рядами расположены колоски с 2 цветками. Нижний цветок неразвит, а верхний имеет 2 чешуи и пестик с крупной завязью и длинным нитевидным столбиком с рыльцем на конце. Во время цветения верхушки столбиков свешиваются из оберток наружу ("шелк"), рыльца выделяют липкую жидкость, на которую улавливают пыльцу. Опыление перекрестное с помощью ветра. В пределах одного растения мужские цветки на 3-8 дней опережают цветение женских. Плод кукурузы - зерновка различной окраски и крупности. Масса 1000 зерен - от 100 до 400 г. Эндосперм зерновки 2 типов: очень твердый роговидный и рыхлый, мучнистый. Этот признак лежит в основе деления кукурузы на подвиды, характеристика которых приведена ниже. Лопающаяся кукуруза (мелкосеменная) - everta Sturt. (син. microsperma Korn) - это первая окультуренная форма кукурузы, известная в диком состоянии. В настоящее время возделывается редко, главным образом в США и Мексике. О примитивности формы свидетельствуют высокая кустистость и многопочатковость. Початки небольшие, с мелкими зерновками, имеющими различную окраску и округлые или заостренные верхушки. Эндосперм твердый, почти полностью роговидный, только в центре зерновки есть тонкая мучнистая прослойка. При нагревании он прорывает оболочку и вырывается наружу в виде рыхлой мучнистой массы. На этой особенности основано приготовление хлопьев и поп-кукурузы. Зубовидная кукуруза - indentata Sturt. (син. dentiformis Korn) - является мексиканской расой доколумбовой эпохи. Возделывают во многих странах, но в основном в Кукурузном поясе США и в Северной Мексике, где она занимает более 70 % площади под культурой. Ее сорта и гибриды принадлежат к наиболее ценным. Растения высокорослые, некустящиеся, с одним, редко 2 крупными початками, поздне- и среднеспелые, высокоурожайные. Зерновки чаще белые или желтые, крупные, удлиненно-призматической формы с вдавленной верхушкой, что придает им сходство с коренным зубом. Эндосперм на боковых сторонах зерновок роговидный, а в центре и на верхушке мучнистый. Кремнистая кукуруза - indurata Sturt. (син. vulgaris Korn) - наиболее северная мексиканская раса, возделываемая индейцами на территории современных США еще около 500 лет назад. В настоящее время занимает там до 14 % кукурузных посевов, тогда как на других континентах культивируется очень широко. Подвид отличается хорошим начальным ростом, скороспелостью, холодостойкостью, устойчивостью зерна к повреждению насекомыми. Растения сравнительно невысокие, с 1-2 початками на стебле (кущение отсутствует). По сравнению с зубовидной кукурузой зерновки несколько меньшего размера, более округлые и разнообразные по окраске, обладают лучшим качеством белка и крахмала. Эндосперм почти полностью роговидный и лишь в центральной части мучнистый. Крахмалистая кукуруза - amilacea (Sturt.) Montang - была окультурена в XI-XIII вв. инками, проживавшими на территории Перу. Возделывается в Кукурузном поясе США (примерно 12 % от всей площади под культурой), Южной Америке и ограниченно в сухих тропиках Африки и Азии. Растения невысокие, образуют от 1 до 3 однопочатковых побегов. Початки и зерновки чаще крупные, окраска зерновок разная, форма сдавленная, с округлой верхушкой. Эндосперм исключительно мучнистый, мягкий. Зерно содержит более 80 % крахмала, благодаря чему особенно ценится в крахмало-паточной поомышленности. Сахарная кукуруза - saccharata Sturt. - известна в культуре совсем недавно, с конца XVIII в., однако предполагают, что это довольно древняя раса из Южной Америки, где зерно используют для приготовления пива и чичи (алкогольный напиток). В настоящее время возделывают на небольших площадях в США, Мексике, Аргентине, Европе как овощное растение и продукт для консервирования. Такое использование основано на высоком качестве белка и повышенном содержании сахара в незрелых зерновках. Сравнительно невысокие растения современных сортов отличаются многостебельностью, образуют довольно крупные початки с угловатыми, сморщенными в зрелом виде зерновками. Эндосперм роговидный, очень твердый. Кукуруза имеет разную продолжительность вегетации - от 70 до 200 дней, соответственно и экологические требования сильно различаются. В тропиках ее выращивают как в долинах или на невысоких равнинах, так и в горных районах до высоты 2000-3300 м. Горные формы более скороспелые, холодостойкие, способные переносить без большого ущерба понижение температуры до нижнего уровня активности (10 °C), а в первые фазы роста - даже кратковременные заморозки. Для удовлетворительного урожая им достаточно 1800-2000° тепла, хорошего - 2100-2300°, т. е. необходима среднесуточная температура 19-21 °C. Средне- и особенно позднеспелые сорта кукурузы равнинного рельефа требуют значительно большей теплообеспеченности. Для них сумма активных температур должна достигать 2400-3000°, что обеспечивается среднесуточной температурой 25-30 °C. Требования к теплу обычно повышаются во время цветения, образования и формирования зерновок. Однако и очень высокая температура (больше 40-45 °C) в этот период - явление отрицательное. Она сопровождается большой сухостью воздуха, при которой пыльца погибает и в початках наблюдается череззерница. Кстати, постоянные дожди в это время могут дать аналогичный результат, так как сырая пыльца теряет летучесть. С другой стороны, к периоду цветения в почве должен быть запас воды не менее 160 мм на глубине 1 м. Доказано, что если в период интенсивного роста (от начала стеблевания до цветения) растения будут испытывать дефицит влаги, то потеря урожая зерна может достигнуть 50 % и более. А вот в ранний период, от образования вторичных корней (3-4 листа) до начала интенсивного прироста стеблей, кукуруза хорошо переносит недостаток влаги и даже засуху - потеря урожая всего 6-7 %. Когда идет формирование и налив зерна, потребность в воде несколько ниже, чем в период сильного роста, но тоже значительная, с постепенным ослаблением к фазе молочной спелости. В тропиках лучшая влагообеспеченность кукурузы достигается в районах, где годовая сумма осадков 600-900 мм, но главное, чтобы за период вегетации их количество было не меньше 200 мм. Решающее значение для получения высоких урожаев кукурузы имеет оптимальное сочетание факторов - вода - тепло - яркое солнечное освещение. Последнее особенно важно учитывать в тропиках, где широко распространены ее совмещенные посевы с фасолью, арахисом, соей, долихосом, вигной, бататом, африканским просом, сорго и другими полевыми культурами. Местные сорта кукурузы - типичные растения короткого дня, а многие селекционные и интродуцированные слабо реагируют на изменение продолжительности солнечного освещения. Требования к почвам и особенности севооборота. Под кукурузу отводят очень разные почвы: от тяжелых до легких, от бедных до богатых, от кислых (рН 5) до щелочных (рН 8). Однако наиболее высокие урожаи получают на легких или средних суглинистых почвах, хорошо дренированных и рыхлых, богатых органикой и доступными питательными веществами, с нейтральной реакцией почвенного раствора. Она очень сильно страдает на тяжелых, заболоченных, засоленных и сильнокислых почвах. Кукуруза особенно требовательна к эффективному плодородию почвы, т. е. приобретенному в результате обработки, удобрений и других приемов окультуривания. Поэтому в Западной Африке ее обычно не возделывают на вновь осваиваемых землях (очищенных от леса, залежах, перелогах), где ей не хватает азота и других питательных веществ, а сеют после ямса, арахиса, хлопчатника, маниоки. При интенсификации земледелия в этом регионе вместо перелога вводят сидеральные пары с бобовыми культурами (зелеными удобрениями). В засушливой зоне (сумма осадков 350-500 мм) на бедных малоструктурных почвах с нейтральной реакцией кукуруза идет второй культурой после пара в севообороте: сидеральный пар - кукуруза - арахис - сорго. В зоне достаточного увлажнения на прибрежных болотистых почвах ее пускают в севообороте после неорошаемого риса: сидеральный пар - рис - рис - кукуруза - рис. В Индии кукурузу выращивают на щелочных почвах при поливе после пшеницы, ячменя, картофеля, а также чередуют с хлопчатником или сахарным тростником как неорошаемую культуру. На Кубе в дождливый сезон ее размещают на легких почвах после традиционных культур сухого сезона - табака, картофеля, батата, фасоли, а орошаемую кукурузу сеют на тяжелых почвах после таро. В тропиках практикуют повторное возделывание кукурузы на одном поле для получения 2 урожаев в год, в этом случае используют скороспелые сорта и орошение одной из культур. Длительное бессменное возделывание ухудшает физические свойства почвы, снижает запас воды и питательных веществ, увеличивает опасность эрозии, засорения посевов и поражения растений болезнями и вредителями. Правда, 10-летние опыты Научно-исследовательского института агрономии в Бари (Италия) показали, что всего этого можно избежать в условиях интенсификации земледелия, используя возрастающие дозы минеральных удобрений, особенно увеличивая дозу азота, заделывая пожнивные остатки одновременно с азотом и препаратом, способствующим их разложению, орошая кукурузу и защищая ее от патогенов. Внедряя новые гибриды с учетом климатических условий зоны, институт добился увеличения урожая зерна на 66 %, доведя его до 10 т/га. Роль гибридов в повышении мирового производства зерна кукурузы очень велика. Явление гетерозиса (свойство гибридов первого поколения превосходить по жизнеспособности, плодовитости и другим признакам лучшего из родителей), положенное в основу их получения, позволяет значительно повысить продуктивность посевного гектара. В развивающихся странах тропиков и субтропиков гибриды пока что не очень популярны, главным образом из-за высокой стоимости. Основные направления селекции при получении гибридов следующие: высокая урожайность, повышенное содержание в зерне жира и незаменимых аминокислот - лизина и триптофана, низкорослость, скороспелость, экологическая приспособленность к природно-климатическим зонам. Однако уровень продуктивности гибридов определяется не только их потенциалом, но и уровнем агротехники. К сожалению, во многих странах тропиков применяют примитивные приемы, нет механизации, удобрений, химических препаратов, орошения. Например, в Западной Африке крестьяне обрабатывают почву под кукурузу традиционными способами, т. е. вручную с помощью мотыги. В начале влажного сезона или немного раньше почву рыхлят на глубину 4-6 см. Если почва бедная или очень влажная, то делают гребни или кучи различной высоты. Такая обработка характерна для новоосваиваемых земель, где лежат остатки деревьев, ветки, пни. Она хорошо приспособлена к местным условиям, но очень трудоемка, занимает много времени и, конечно, не позволяет выполнять работы на том агротехническом уровне, которого требуют современные сорта и гибриды.

При использовании интенсивных приемов подготовки почвы в Сахельской зоне Африки вспашку под дождевую кукурузу делают в самом конце предыдущего влажного сезона после уборки предшествующей культуры. Глубина обработки 22-25 см. В начале нового дождливого сезона проводят дискование и боронование. Такая обработка эффективна при раннем сроке посева, т. е. в самом начале дождей. На сильно засоренных почвах поле пашут с первыми дождями, но только если это не задерживает посев. Вспашка в сухой сезон тоже практикуется, но она мелкая и глыбистая из-за высокой сухости и плотности почвы. В районах с развитым животноводством под вспашку вносят от 10 до 30 т/га навоза и фосфорно-калийные удобрения. На Кубе подготовку почвы под неорошаемую кукурузу проводят в сухой сезон за 1-2 месяца до посева. Поле выравнивают и обрабатывают дисковыми боронами. Если почва сухая, ее поливают и делают безотвальную вспашку на 23-25 см, после чего еще 2-3 раза дискуют при сильном уплотнении и появлении сорняков. Главный сезон выращивания кукурузы в Индии - летний, (хариф), когда идут ливневые дожди. Поэтому подготовку почвы обычно завершают поверхностным дренажем для удаления лишней воды с поля. Она заключается в одной глубокой тракторной вспашке или двух-трех мелких деревянными плугами. Под вспашку вносят навоз, компосты или заделывают бобовые сидераты. Кроме того, при выращивании высокоурожайных сортов и гибридов используют до 80-120 кг/га азота, 45-60 кг/га фосфора и 20-40 кг/га калия. Всю дозу фосфора и калия и 1/3 азота вносят перед посевом под мелкую обработку, которой заканчивают подготовку почвы. Сеют кукурузу за 7-10 дней до наступления муссонов, делая 1-2 небольших полива для хорошего становления всходов. При высокой культуре земледелия применяют сеялочный посев зерновой кукурузы с междурядьями 60-75 см (в рядках 20-25 см), нормой высева 16-20 кг/га и глубиной заделки семян 3-5 см. Однако чаще техника посева традиционная, ручная - в плужную борозду или вразброс, последнее наиболее характерно для кормовой культуры. Календарные сроки посева очень разные в зависимости от местности и способа возделывания: весенние - с начала марта по начало мая; летние - с начала июня до середины июля и осенние - с конца августа до начала октября, когда сеют орошаемую кукурузу. Во влажных тропиках Западной Африки, где четко выражены два дождливых сезона, посев проводят дважды: в марте - апреле и в сентябре - октябре, получая 2 урожая в год. В северных сухих районах с одним коротким влажным сезоном кукурузу сеют в конце апреля - мае, когда выпадают первые дожди и получают один урожай. На орошаемых или затопляемых пойменных землях выращивают гибриды кукурузы, которые сеют в конце дождей и выращивают в сухой сезон. В большинстве мелкотоварных хозяйств Западной Африки посев ручной, в кучи земли или гребни на глубину 2,5-4 см, на расстоянии 0,9-1,5 м. Распространен посев в плужную борозду. Механизированный посев осуществляют сеялками с междурядьями 75-90 см, при этом обычно получают 40-45 тыс. растений на 1 га. На Кубе 2 сезона выращивания кукурузы: влажный - с посевом в начале апреля и сухой (орошаемая культура) - вторая половина ноября. В первом случае посев реже - 35-37 тыс. растений/ га, во второй гуще - 40-45 тыс. растений/га, он механизированный, широкорядный - 90 см. В Хлопковом поясе США, который в основном расположен в субтропиках, для получения высоких урожаев гибридов (до 10 т/га и выше) разработан целый ряд различных технологий. Ниже приведена одна из них для юго-западной зоны страны. Осенью после уборки предшествующей культуры (кукуруза) поле дважды дискуют и вносят смесь безводного аммиака (336 кг/га) и 2,4 л/га ингибитора нитрификации - нитропирина для разложения растительных остатков. Зимой на поле вывозят компост, приготовленный с использованием навоза и минеральных удобрений, рассчитанных на урожай зерна 12,5 т/га, после чего почву рыхлят. В начале апреля проводят влагозарядковый полив дождеванием в 2 срока, в конце апреля делают вспашку с последующей обработкой дисковой бороной Посев осуществляют дисковой сеялкой с междурядьями 70 см. Норма высева 85-92 тыс. семян/га, чтобы получить плотность посева 80 тыс. растений на 1 га. Колеи от колес сеялки и трактора уничтожают чизелем. После посева вносят поверхностно ласо (4,7 л/га) и атразин (1,1 кг/га) и сразу проводят дождевание для оседания почвы и введения в нее гербицидов. Кукуруза требует тщательного ухода за посевом в период от всходов до выметывания (появление метелок), от которого в значительной мере зависят сроки созревания и уборки, а также уровень урожая. Главные элементы ухода состоят в том, чтобы держать почву в рыхлом и влажном состоянии, подкармливать растения и защищать их от болезней, вредителей и сорняков. В большинстве мелких крестьянских хозяйств развивающихся стран уход сводится к ручным прополкам, прореживанию всходов и рыхлению почвы, а также к сбору с растений вредителей и их личинок. Для междурядных обработок применяют местные примитивные почвообрабатывающие орудия - ручные или на живой тяге. На крупных фермах, в кооперативах и на государственных сельскохозяйственных предприятиях используют современные средства и методы ухода за растениями. Засоренные поля и тяжелые почвы, где после ливневых дождей образовалась плотная корка, обрабатывают тракторными боронами еще до появления всходов кукурузы. После их появления начинают междурядные обработки до тех пор, пока кукурузные листья не сомкнутся в междурядьях. Одновременно делают подкормки (чаще азотные), число которых зависит от плодородия почвы и возраста растений. Их начинают при образовании у кукурузы 3-4 листьев и заканчивают перед выметыванием. Например, в Индии вносят в подкормку под гибриды кукурузы от 30 до 60 кг/га азота в один - перед выметыванием или в два приема - перед началом интенсивного роста и выметыванием. В Африке (Замбия, Гана, Маврикий) дают разовые азотные подкормки в количестве 30-50 кг/га через 45 дней после посева кукурузы. В Венесуэле рекомендуют делать азотную подкормку (20-40 кг/га) через 35-40 дней после посева кукурузы, а остальные удобрения (N120P80K40) вносить перед посевом. Химическая борьба с сорняками, болезнями и вредителями сравнительно мало распространена в тропических регионах кукурузосеяния, но за последние годы ее применение значительно возросло. Большинство злаковых сорняков из одного семейства с кукурузой уничтожают с помощью почвенных (основных) гербицидов, которые вносят до ее посева. Если сорные растения устояли против основных гербицидов, то их уничтожают с помощью страховых - послевсходовых препаратов, которые вносят при образовании у кукурузы 3-6 листьев. Против стеблевых точильщиков (личинок различных бабочек) - основных вредителей кукурузы в тропиках применяют 1-2 обработки химическими препаратами типа эндрина, севина, фурадана, токса-фена, эндосульфана и др. Споры возбудителей наиболее распространенных грибных болезней - пузырчатой и пыльной головни, пятнистости листьев - уничтожают путем протравливания семян ртутными препаратами и агротехническими мерами - внедрением устойчивых сортов, правильным чередованием культур, уничтожением сорняков - промежуточных хозяев, сжиганием стерни. В районах, где за период вегетации кукурузы выпадает меньше 200-300 мм осадков, ее выращивают при поливе. В предгорных зонах и долинах рек Африки и Азии для орошения используют талые или паводковые воды, которые задерживают временными заграждениями. Такое орошение (лиманное) без дополнительных осадков в период вегетации дает возможность получать небольшие урожаи зерна - 1,5-2 т/га. Основной способ регулярных поливов кукурузы в тропиках - бороздовой. Борозды делают разной глубины и ширины в каждом междурядье или через одно. Воду к ним подводят от постоянных (реки, пруды, каналы) и временных оросителей, которые нарезают в период вегетации кукурузы. Сроки поливов зависят от влажности почвы и возраста растений. В сухих зонах, чтобы получить хорошие всходы, поливы начинают в посевное время. Наибольшие нормы и число поливов требуются в период от выметывания до конца налива семян. Например, в типичных тропиках Таиланда было достаточно 2 поливов в начале вегетации, чтобы получить от новых сортов урожай 5-7 т/га зерна. В Индии при выращивании кукурузы в сухой зимний сезон этого оказалось недостаточно, число поливов пришлось увеличить до 4-6, только в этом случае продуктивность гектара достигала 5,7-6,8 т зерна. В субтропиках Египта и Пакистана максимальные урожаи кукурузы получают при 5-7 поливах за вегетацию. Но одних поливов для этого недостаточно, нужны сорта с высоким потенциалом продуктивности, оптимальная плотность посевов и достаточный уровень питательных веществ, особенно азота. На Филиппинах, где кукуруза по значимости вторая после риса зерновая культура, до тех пор не могли получить в среднем по стране урожай выше 1 т/га, пока не вывели новые гибриды и не разработали интенсивные технологии их возделывания. В результате в сухой сезон орошаемая кукуруза на фоне N150Р60К60 при плотности посева 80 тыс. растений/га дала урожай 12,3 т/га. В сумме в оба сезона урожай составил 22,4 т/га. Пока это урожай с опытных участков, но намечена программа широкой реализации результатов научных исследований. Характерной особенностью развития орошения в Хлопковом поясе США в последние десятилетия является применение поливов во влажных районах. Так, в штате Флорида со среднегодовой суммой осадков 1200-1400 мм орошаемая площадь возросла за 10 лет почти в 1,7 раза. Здесь разработана технология возделывания кукурузы при орошении для получения урожаев 12,5-15 т/га (против 9-9,5 т/га без орошения). По этой технологии режимом орошения должна быть предусмотрена подача 25 мм воды каждые 3-4 дня, если это количество влаги не обеспечивается осадками. Густота стояния растений должна составлять 67-75 тыс. растений/га. Особое внимание уделяется поддержанию бездефицитного пищевого режима, поскольку проведением подкормок после дефицита того или иного элемента питания уже не удается полностью компенсировать ущерб, нанесенный урожаю. Для того чтобы предотвратить потерю воды и снизить температуру почвы, в тропиках в сухой сезон применяют мульчирование (покрытие междурядий) навозом, компостами, сухими листьями, стеблями и другими органическими веществами. Опыты в Нигерии показали, что это очень эффективный прием ухода, повышающий урожай не только кукурузы, но и следующей за ней в севообороте культуры. Кукуруза созревает через 7-8 недель после цветения. У нее желтеют листья, высыхают обертки початков, зерно становится глянцевитым и твердым. Физиологическая спелость наступает при влажности зерна 35-40 %, когда накопится максимальная сухая масса. Но так как зерно не осыпается, растения можно оставить в поле, пока его влажность не снизится до 15-20 %. Обычно при ручной уборке в сухой сезон крестьяне так и делают или срезают растения серпами и ставят сушить в снопы. Сухие початки выламывают с частью стебля, связывают в пучки и подвешивают для хранения в местах, недоступных для воды, крыс и насекомых. Имеются и другие способы домашнего хранения початков кукурузы. К механизированной уборке зерновой кукурузы приступают при влажности зерна 25-35 %. Кукурузоуборочные или специально переоборудованные зерновые комбайны в процессе уборки совмещают целый комплекс операций: срезают растения, отделяют початки, очищают их от оберток, обмолачивают зерно, измельчают стебли и листья. При отсутствии комбайнов используют уборочные машины, только отделяющие початки или еще очищающие их от оберток, остальная работа проводится на стационарных машинах и установках. Кукурузу на силос убирают в молочно-восковой спелости зерна, на зеленый корм - в фазе цветения растений. Календарные сроки уборки зерновой кукурузы в Хлопковом поясе США, Мексике и странах экваториальной Америки приходятся на август-октябрь (основной урожай). Второй урожай в тропиках Южной Америки снимают в январе-апреле. В Западной Африке при одном урожае уборку проводят в октябре-ноябре, а при двух неорошаемую культуру убирают в июне-августе, орошаемую - в декабре-феврале. В Северной и Восточной Африке главное время уборки - с июля по октябрь. В тропиках Юго-Восточной Азии существует несколько сроков уборки кукурузы. В Индии основную культуру убирают с августа по ноябрь, в Мьянме - с ноября по декабрь, а в Индонезии - с декабря по февраль. Авторы: Баранов В.Д., Устименко Г.В.

Кукуруза, Zea mays L. Ботаническое описание, история происхождения, пищевая ценность, выращивание, использование в кулинарии, медицине, промышленности

Однолетнее травянистое растение высотой до 3 м. Стебель прочный, прямостоячий, с междоузлиями. Листья влагалищные, широколинейные, плоские. Растение однодомное. Мужские цветки представляют собой метельчатое соцветие на конце стебля, женские - в виде соцветий-початков образуются в пазухах листьев. Початок закрыт обертками; на верхушке завязи цветка разрастается столбик со светло-зелеными или вишнево-коричневыми рыльцами. Плод - желтая или красноватая зерновка различной формы. Цветет в июле-августе. Родина растения - Южная Америка. Первые сведения о кукурузе, способах ее выращивания и употребления в пищу населением Южной Америки (Мексика, Гватемала) были получены в 1492 году Колумбом. Индейские племена использовали не только зерно, но и другие части растения: из пыльцы готовили супы, а из стеблей - сироп и вино. В XVI веке кукурузу начали культивировать на юге Европы. Современная кукуруза с ее массивными початками, плотно усаженными крупными и крепкими зернами,- это чудо, почти целиком созданное руками человека за долгие годы отбора. У растения очень мало общего с "дикарями", от которых кукуруза могла произойти (прямой дикий ее предок в природе так и не найден). Благодаря высоким урожаям и универсальности использования (как продукт питания, лекарственное растение, кормовая и техническая культура) кукуруза завоевала большую популярность. В настоящее время она возделывается во многих странах. По форме и консистенции зерен различают зубовидную, кремнистую, крахмалистую, сахарную, восковидную, рисовую кукурузу. Распространены в основном зубовидная и кремнистая. Кукуруза - тепло-, свето- и влаголюбивая культура. Высевают ее в третьей декаде апреля. Семена заделывают на глубину 6-10 см. При появлении двух-пяти листьев растения прореживают, оставляя на 1 м2 не более четырех. В средних широтах любители-овощеводы выращивают сахарную кукурузу. Высевают ее в разные сроки: с апреля до конца июня; размещают обычно после томатов, по краю огорода. Початки сахарной кукурузы убирают в фазе молочно-восковой спелости (примерно в середине июля). Хранят их не более трех дней. Кукурузу на зерно убирают, когда она достигает полной зрелости. Ее сушат и перерабатывают. Кукурузные столбики с рыльцами заготавливают на посевах, предназначенных на силос. Зерно кукурузы богато полезными для организма веществами. В нем высок процент легкоусвояемых сахаров, белков и жиров. Кукуруза - это природный поливитамин. В ней есть витамины B1, B2, B6, С, D, E, Н, К, РР, каротин, пантотеновая кислота и фенольные гликозиды; много в зерне минеральных веществ (магния, железа, меди, никеля, фосфора, серы, кремния). Кукурузные столбики с рыльцами содержат витамины группы B, C, D, E, К, горечи, эфирные масла, жиры, камеди, смолы, гликозиды и другие вещества. В кукурузном масле, получаемом из зародышей семян, обнаружено много витаминов F, E, каротина. Кукурузу используют в лечебных целях. Отвар кукурузных столбиков с рыльцами обладает желчегонным свойством и применяется при заболеваниях печени, желчного пузыря. Как средство, снижающее аппетит, его рекомендуют для похудания при ожирении. Рыльца обладают также мочегонным действием; их используют при камнях в мочевом пузыре и почках, при отеках застойного характера, как кровоостанавливающее средство при гинекологических заболеваниях. Клиническое изучение препаратов кукурузных рылец (настоев, отваров, экстрактов) в качестве желчегонного средства показало, что они дают стойкий терапевтический эффект при лечении холециститов, холангитов, гепатитов. При систематическом их употреблении исчезает чувство тяжести в области печени, уменьшаются ее размеры, прекращается тошнота и рвота.

Кукурузное масло снижает уровень холестерина в крови. Поэтому его рекомендуют как вспомогательное средство для профилактики и лечения атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, болезней печени. Благодаря витамину E, содержащемуся в масле, тормозятся процессы старения в организме. Масло способствует накоплению в тканях жирорастворимых витаминов A, D, К, F, без которых невозможен жировой обмен. Кукурузным маслом лечат ряд кожных заболеваний. Из зрелых зерен кукурузы получают крупу и муку. Из кукурузной муки варят мамалыгу, которая в Молдове считается традиционной национальной едой, готовят кондитерские изделия, палочки. Зерно кремнистой и рисовой кукурузы стекловидное, твердое. Из нее готовят хлопья и популярное лакомство - воздушную кукурузу, получаемую при нагревании зерен, которые разрываются и выворачиваются наружу, образуя пышную массу. Зерно кукурузы, богатое белками и жирами, не имеет клейковины, поэтому сама кукурузная мука не годится для выпечки хлеба, но в качестве добавки в пшеничную может использоваться с этой целью. Пищевое масло употребляют в свежем виде с салатами, винегретами. Кукуруза - ценное кормовое растение. Примерно 50 % мирового урожая ее идет на корм скоту. Подсчитано, что 10-12 кг кукурузы превращаются в 1 кг мяса. Особенно большое значение имеет силос, приготовляемый из стеблей с початками кукурузы. Из зерна вырабатывают крахмал и крахмальный (виноградный) сахар, патоку, ацетон и др. Авторы: Крецу Л.Г., Домашенко Л.Г., Соколов М.Д.

Кукуруза (маис), Zea Mays L. Классификация, синонимы, ботаническое описание, пищевая ценность, выращивание

Названия: укр. папуша; аз. гаргы далы; арм. египитацорен; груз, симинди; нем. Mais, Speisemais, Zucker mais; гол. suikermais; дат. sukkermajs; швед, majs; англ. sugar maize, table maise; амер. sweet corn; фр. mais sucre; ит. grano turco dolce; исп. mais dulce, trigo de indias; порт, mitho assucardo; рум. porumbpentru masa; венг. tengeri, kukorica; словен. turscica, kuruza; серб, kukuruz; польск. kukurydza; яп. to. morokoshi. Овощем считается сахарная кукуруза, все сорта которой относятся к виду Zea Mays L. Этот вид распадается на пять следующих подвидов.

Кукуруза - однолетнее растение с прямым стеблем до 4 м высоты. Листья широко-ланцетные, с нижней стороны голые, а с верхней опушенные в разной степени. Цветки раздельнополые; мужские собраны в развесистые метелки, с длинными колосовидными ветвями, на которых рыхло расположены два колоска - один из них почти сидячий, другой - на ножке. Женские цветки собраны в початок. Мужские колоски ланцетные, с 1-2 (3) цветками, с 2 травянистыми колосковыми чешуями и таким же количеством маленьких, почти квадратных, мясистых цветковых пленок. Женские колоски короткие, тупые, с 2 цветками, из которых плодоносит обычно только один (верхний), с перепончатыми колосковыми и пленчатыми чешуями, без прицветных пленок. Столбики очень длинные, нитевидные, с двулопастными рыльцами. Плод - зерновка, различной консистенции, величины, формы и окраски. Зерно сахарных сортов характеризуется большим содержанием декстрина, жира, протеина и меньшим - крахмала. Максимум содержания сахаров в стадии молочной спелости - около 8 %. Сахарная кукуруза - влаго- и теплолюбивое растение; семена прорастают при +12-13° С. Всходы чувствительны к заморозкам, поэтому высевают их сравнительно поздно. Наилучшими для кукурузы являются плодородные почвы с хорошей аэрацией. Кукурузу сеют перед прохождением последних весенних заморозков, гнездовыми сеялками, с расстояниями между гнездами 40-50 см. Глубина заделки семян - 6-8 см. Специфической мерой ухода за кукурузой является дополнительное опыление. В последнее время сахарную кукурузу стали сеять гибридными семенами. Автор: Ипатьев А.Н.

Кукуруза (маис), Zea Mays. L. Ботаническое описание, ареал и места произрастания, химический состав, применение в медицине и промышленности

Однолетнее растение с твердыми стеблями с заполненной сердцевиной, высотой до 1-5 м, семейства злаковых (Gramineae). Цветки однополые: женские цветки образуют початок с нитевидными рыльцами, расположенный в пазухе листьев средней части стебля. Мужские колоски образуют верхушечное метельчатое раскидистое соцветие. Плод - зерновка округлой, сжатой или почковидной формы. Цветет в августе, плоды созревают в сентябре-октябре. Ареал и места произрастания. Родина-Южная Мексика и Гватемала. Широко культивируется во многих регионах мира. Химический состав. В рыльцах и столбиках кукурузы найдены до 2,5 % жирного масла, горькие гликозидные вещества-до 1,15 %, сапонины - 3,18 %, криптосантин, аскорбиновая и пантотеновая кислоты, витамин К, инозит, ситостерол, стигмастерол. В семенах кукурузы содержится крахмал F1,2 %), кукурузное масло, довольно значительное количество пентозанов G,4 %), различные витамины: B1 -0,15-0,2 мг%, В2-около 100 мг%, витамин Вб, биотин, никотиновая и пантотеновая кислоты, флавоновые производные, кверцетин, изокверцитрин и др. Эндосперм кукурузы содержит индолил-3-пировиноградную кислоту. В зерне кукурузы содержится около 6 % жирного масла, в основном в зародышах, где его около 60 %. После отделения зерна от зародышей из последних путем отжима под прессом или экстракцией получают кукурузное масло. Свежее масло прозрачное, золотисто-желтого цвета, запах слабый, обладает хорошими вкусовыми качествами, хорошо усваивается. Для медицинских целей используют кукурузные столбики с рыльцами (Styli et stigmata Maidis). Их собирают в период созревания початков ручным способом, отрывая пучки нитей с початка. Сушат на открытом воздухе или веранде, раскладывая рыхлым тонким слоем. Применение в медицине. Рыльца кукурузы обладают желчегонными свойствами. Действие связано со всей суммой веществ, содержащихся в них, в том числе с кукурузным маслом. Рыльца обладают также мочегонной активностью. Кукурузное масло обладает благоприятным действием на обмен веществ, является ценным пищевым и лечебным средством. В эксперименте кукурузное масло повышает тонус желчного пузыря, усиливает сокращения его стенок, регулирует деятельность сфинктера Одди. Через 1-1,5 ч тонус желчного пузыря уменьшается и пузырь вновь наполняется свежей желчью. Кукурузное масло по характеру действия на моторику желчного пузыря сходно с яичным желтком. Общим для них является кратковременность периода начального расширения пузыря 2-3 мин) с последующим длительным и энергичным его сокращением, отсутствие резких колебаний пузырного тонуса и ритмичность деятельности сфинктера Одди. В то же время имеется различие в действии кукурузного масла и желтков. В ответ на прием кукурузного масла сокращение стенок желчного пузыря более продолжительно, стойкое же уменьшение тонуса и наполнение желчного пузыря свежей желчью наступает позднее. Подсолнечное масло в отличие от кукурузного вызывает сразу после приема понижение тонуса желчного пузыря, сменяющееся постепенным тоническим сокращением его стенок. Атропин в значительной степени снимает моторный эффект, вызываемый кукурузным маслом. По-видимому изменение моторной деятельности желез выделительной системы под влиянием кукурузного масла осуществляется с участием системы блуждающего нерва. Ценность кукурузного масла определяется также содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот (80 %) и фосфатидов - 1,5 г на 100 г масла. Ненасыщенные жирные кислоты: линолевая, линоленовая, арахидоновая участвуют во многих метаболических процессах. Они относятся к числу веществ, регулирующих обмен холестерина. Ненасыщенные жирные кислоты образуют с холестерином растворимые соединения и препятствуют его отложению в сосудистой стенке. Имеются указания, что у больных коронарным атеросклерозом, потребляющих пищу, богатую линолевой кислотой, уменьшается наклонность к тромбообразованию. Линолевая и линоленовая кислоты в организме не синтезируются, они поступают только с пищей. Одним из источников ненасыщенных жирных кислот является кукурузное масло.

Кукурузное масла также богато фосфатидами - биологически активными веществами, входящими в состав клеточных мембран; особенно важную роль фосфатиды играют в функции ткани мозга. Фосфатиды регулируют содержание холестерина в организме и способствуют накоплению белков. В отсутствие фосфатидов усиленно накапливаются жиры и откладывается в тканях холестерин. Потребность организма в фосфатидах относительно велика, и одним из источников их может быть нерафинированное кукурузное масло. Кукурузное масло в сыром, нерафинированном виде рекомендуется как вспомогательное диетическое средство для профилактики и лечения общего и регионарного атеросклероза, ожирения, облитерирующих заболеваний артерий при сахарном диабете и т.п. Применение в медицине. Применение кукурузных рылец в виде отваров и настоев известно в медицине давно. Большей частью препараты кукурузных рылец использовались как желчегонные и мочегонные средства. Их применяют при холециститах, холангитах и гепатитах. Особенно эффективны они в случаях задержки желчеотделения. Препараты кукурузных рылец увеличивают секрецию желчи, уменьшают ее вязкость и относительную плотность, уменьшают содержание билирубина, увеличивают в крови содержание протромбина и вызывают ускорение свертывания крови. Иногда кукурузные рыльца применяют в качестве кровоостанавливающего средства. Более эффективны они при гипотромбинемии. Кукурузные рыльца применяют в качестве мочегонного средства, при почечных камнях, камнях мочевого пузыря, при воспалительных заболеваниях мочевых путей и отеках различной природы. Препараты. Экстракт кукурузных рылец жидкий (Extractum Stigmatum maydis fluidum). Принимают по 30-40 капель 2-3 раза в день как желчегонное. Настой рылец кукурузы. Кукурузные рыльца заваривают, как чай, из расчета 15 г на 200 мл кипятка, настаивают, процеживают и пьют по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Для приготовления отвара 10 г сухих кукурузных рылец предварительно за 1 ч замачивают в 300 мл холодной воды, кипятят в закрытой посуде 30 мин, процеживают и пьют по 2-3 столовые ложки 4-5 раз в день. Другие способы применения. Кукуруза используется в кулинарии. Растение также выращивается на силос и убирается в стадии молочно-восковой спелости кормоуборочными комбайнами со специальными жатками. Кукуруза на силос имеет большую урожайность. Авторы: Турова А.Д., Сапожникова Э.Н.

Кукуруза. История выращивания растения, хозяйственное значение, выращивание, применение в кулинарии

Что за растение кукуруза? Кукуруза, она же маис, - это злак, хотя и весьма своеобразный. Вместо колоса у нее - торчащие из листовых пазух початки, зерновки в них не вытянутые, а кубические или округлые, стебель не полый. Неудивительно, что на европейцев, впервые увидавших кукурузу, она произвела сильное впечатление. Это единственный злак, имеющий американское происхождение. Индейцы ввели его в культуру около 5000 лет назад. Археологи находят початки того времени, маленькие, всего 5-10 см в длину - не сравнить с нынешними гигантами. Дикой кукурузы в природе не существует, предок культурной формы неизвестен. Возможно, это был сорняк теосинте мексиканская (Euchlaena mexicana): внешне он напоминает кукурузу, но вместо початков у него колосья. Современная культурная кукуруза не дичает, так как ее зерна не осыпаются на землю, а початки не обламываются, потому что стебли прочные. Такое растение - подарок для земледельца, зато и существовать без него не может. Какие продукты получают из кукурузы? Кукуруза как пищевое растение выступает в трех ипостасях. Она злак, из нее делают муку, различные крупы, хлопья и даже крахмал, гонят спирт и варят пиво. Крахмал - полимер глюкозы, поэтому из кукурузы изготовляют патоку, сироп и саму глюкозу. В кукурузном сиропе много фруктозы, которая слаще сахара, поэтому его ценят в диетическом питании. Зерна содержат до 8 % жиров, из них отжимают масло, поэтому кукуруза попала и в масличные растения. И наконец, существуют овощные сорта с повышенным содержанием сахара и белков. Их початки собирают на стадии молочной спелости, отваривают или консервируют. Чем полезна кукуруза? Зерна кукурузы - диетический низкокалорийный продукт. Его энергетическая ценность составляет всего 97 килокалорий на 100 граммов. Кукурузное зерно содержит до 70 % углеводов, от 7 до 20 % белка, 4-8 % жиров, витамины и соли кали, магния, железа и фосфора. Витамины и масло сосредоточены в основном в зародыше, все остальное - в эндосперме. В зерне овощных сортов сахаров 4-8 %, в полтора-два раза больше, чем <в крупяных. Белки кукурузы имеют существенный недостаток - в них очень мало незаменимой аминокислоты лизина. Индейцы каким-то образом это почувствовали и нашли выход: смешивали кукурузу с бобами, в которых лизина много, но мало триптофана. Бобы и богатая триптофаном кукуруза прекрасно дополняют друг друга, эта смесь называется суккоташ. В кукурузной крупе и муке нет глютена, белка, который присутствует практически во всех крупах. Поэтому больные целиакией (непереносимостью глютена) могут спокойно есть кукурузные каши и лепешки. Но от целых зерен таким людям лучше воздерживаться, потому что в зародышах глютен присутствует. (Муку и крупу делают из эндосперма, очищенного от маслянистых зародышей, чтобы продукт дольше хранился.) Кукуруза богата витаминами группы В, особенно витамином В,, влияющим на работу нервной системы, мышц, сердца и образование эритроцитов. Витамин Е - антиоксидант и благотворно действует на состояние волос и ногтей. Что такое мамалыга? Мамалыга - наверное, самое известное блюдо из кукурузной крупы или муки грубого помола. Это густая каша, сваренная на соленой воде. Кукурузная крупа густеет долго, поэтому кашу надо регулярно помешивать, однако на дне кастрюли все равно образуется корочка. Опытные кулинары советуют ее подсушить на медленном огне и использовать хрустящие кусочки как несладкое печенье. Мамалыга заменяет хлеб и сама по себе довольно безвкусна. Поэтому ее приправляют специями, чесноком, томатным соусом, соленым сыром, едят вместе с фасолью или жареным мясом. Остывшая каша такая плотная, что ее можно резать. Имеет смысл так и сделать, а потом поджарить куски на растительном масле вместе с сыром. Мамалыга, приготовленная жителями Средиземноморья, называется полента. Почему из кукурузной муки не пекут хлеб? Хлеб в нашем понимании, пористый и упругий, из кукурузной муки не получится, потому что в ней нет белков глиадинов. То, что продается в магазинах под названием "кукурузный хлеб", изготовлено из пшеничной муки с добавлением кукурузной - она придает изделию ломкость и сладковатый вкус. А индейцы пекли тортильи - тонкие лепешки из безопарного теста, замешанного на воде. Тортилья заменяла им хлеб и тарелку, в нее заворачивают начинку, пока она свежая, а черствеет она быстро. Такие лепешки можно пожарить дома на сухой горячей сковородке, добавив в тесто растительное масло и соль.

Что первично: попкорн или кино? Попкорн, он же воздушная кукуруза, представляет собой кукурузные зерна, разорвавшиеся при нагревании. В нашем сознании попкорн стоит через запятую с киносеансом, но изобрели это блюдо индейцы: они поджаривали зерна в масле или прокаливали на песке. Попкорн готовят из зерен особых сортов. У "взрывающейся" кукурузы внутренняя питательная часть зерна, эндосперм, имеет мучнистую крахмальную сердцевину, окруженную более плотным слоем, содержащим белки. Кукурузный крахмал связывает воду, которая при нагревании превращается в пар и увеличивается в объеме. Какое-то время плотная оболочка противостоит давлению воды, но при 200 °С не выдерживает и лопается. Крахмал, размягченный под действием высокой температуры и давления, превращается в пенистую структуру и быстро застывает. Как готовят кукурузные хлопья и палочки? Кукурузные хлопья - это не то же самое, что попкорн. Кукурузную крупу, свободную от зародышей, варят в подсоленном сиропе, затем формируют из нее тонкие лепестки и обжаривают в печах до хрустящего состояния. Некоторые диетологи утверждают, что хлопья вредны, так это из-за сиропа. Кукурузные палочки тоже делают из крупы. Ее вместе с необходимыми добавками загружают в специальную машину - экструдер, где нагревают под давлением и одновременно перемешивают. Затем смесь выдавливают наружу через отверстия, и она быстро застывает, превращаясь в пористые палочки. Что пьет Ален Делон? Этот актер, как известно, пьет двойной бурбон. Бурбон - виски, которое делают из кукурузы с добавлением других злаков, чтобы было не так сладко. Сусло должно содержать не менее 51 % и не более 80 % кукурузы. Название напиток получил от места, где его впервые стали производить, - графства Бурбон в штате Кентукки. У процесса изготовления бурбона есть некоторые особенности. Зерно не солодят, то есть не проращивают, а просто мелко дробят, смешивают с водой и оставляют бродить. Полученное сусло перегоняют и два года выдерживают в дубовых бочках из-под портвейна или бренди. Первые производители бочки обугливали. Те, кому невмоготу столько ждать, пили виски сразу после дистилляции. Напиток, еще не приобретший золотистого цвета, называют "белая собака". Пить бурбон полагается порциями по 40 мл, двойной бурбон - двойная порция. Что хорошего в кукурузном масле? Кукурузное масло отжимают из зародышей кукурузы. Оно не пригорает и не образует канцерогенов при нагревании, поэтому на нем можно жарить. Растительные масла вообще полезнее сливочного. Изюминка кукурузного масла - высокое содержание жирорастворимого витамина Е (токоферола), который нормализует работу эндокринной системы, защищает наш организм от преждевременного старения и от внешних токсических воздействий. Витамин К, тоже жирорастворимый, регулирует свертываемость крови и играет важную роль в формировании и восстановлении костей. Есть в кукурузном масле и другие витамины: F, B, РР и провитамин А. Оно богато лецитином, который препятствует отложению холестерина на стенках сосудов, поэтому кукурузное масло рекомендуют при атеросклерозе. Какие блюда готовят из кукурузы? В России два традиционных способа использования кукурузы - из консервной банки положить в салат или отварить початок целиком (сезонное блюдо). Привыкли мы и к кукурузным палочкам, хлопьям или попкорну. Их часто едят с молоком, медом или в шоколаде. Про каши и лепешки мы уже говорили. Но есть еще запеканки с овощами, яйцами, сыром и даже грибами; омлеты; початки маринованные, соленые и жаренные на решетке или в кляре; многочисленные супы; кексы и пирожные с добавлением кукурузной муки; кукурузные чипсы начос - популярнейшая закуска, которую с чем только не подают. Из бесконечного многообразия рецептов мы по традиции выбираем самый простой: кукурузную халву. Надо замочить на ночь 500 г кукурузных зерен, а затем варить в той же воде, пока зерна не побелеют. Мед (200 г) тоже варить на слабом огне. Когда медовая капля, опущенная в холодную воду, станет ломкой, мед готов. В него кладут сваренную кукурузу и мешают до получения однородной массы. Если и это сложно, готовим кукурузу со сметаной. Двести граммов консервированной кукурузы, разогретой в собственной жидкости, кладут в сотейник, добавляют 50 г сметаны и кипятят, пока сметана не выпарится до консистенции соуса. Автор: Ручкина Н.

Тысячелетние кочерыжки. Популярная статья

Трудно сказать, как обходились бы жители Нового Света, не будь у них кукурузы. По крайней мере, они уже 7000 лет назад ели свой любимый маис. А когда Христофор Колумб впервые ступил на американский берег, индейцы уже выращивали маис в массовом масштабе. Брат Колумба Диего однажды даже заблудился в кукурузниках. Он прошагал по ним 18 миль, а они все не кончались. Еще большие неприятности терпел предводитель конкистадоров Ф. Кортес. Его конница не раз застревала в плотных зарослях могучего злака. Но времена ушли. Маис давно развезли по всем континентам. По площадям он почти догнал пшеницу и рис. И так хорошо прижился, что возникли сомнения. Может быть, маис рос и в Азии? И в Африке? Стали искать прародителя маиса - дикую кукурузу. Но до последних лет найти не удавалось. Обнаружили еще уйму нерешенных проблем, загадок и неясностей. Взять хотя бы товарное зерно. Селекционеры преуспели в поднятии урожайности. С помощью гибридной силы - гетерозиса - они получают удвоенный урожай в первом поколении гибридов. А вот что касается размера зерна, тут перещеголять индейских огородников не удалось. Уже после Колумба индейцы вывели сорт Куско-Гиганте с зернами в 50 раз крупнее, чем у мелкосемянной кукурузы. Каждое зерно размером с двугривенный или с абрикосовую косточку. Такие громадины и едят по-особому. Обычно ведь как бывает? Размелют початок на муку, спекут лепешки или сварят кашу - мамалыгу. Куско-Гиганте не мелют. И мамалыги не делают. Зерна варят, как пельмени, как галушки, и едят целиком, поддевая вилкой и обмакивая в растопленное масло. Европейцы несказанно обрадовались маису. Такая уйма пищи! По сравнению с маисом привычная пшеница казалась жалкой и смешной. Один початок стоит ста колосьев. А на стебле он не один. Бывает и по десятку. Зверье тоже быстро оценило новую пищу, когда кукурузу вывезли в Европу. Пернатые совершают постоянные налеты на плантации, изымают часть урожая как законную плату за очищение полей от насекомых. Земледельцы же считают, что пернатые должны трудиться даром, в силу чего возникают трудные ситуации. Немецкий путешественник Э. Пеппиг не раз был свидетелем, как опустошали кукурузные поля крупные крикливые попугаи арары. Пернатые бестии прибывают неслышно, рассаживаются по полю и начинают лущить поспевающие початки. Если хозяин замечает воришек и хватается за ружье, это ему мало помогает. Попугаи заранее выставляют нескольких часовых - старых, видавших виды птиц. Те усаживаются на самые высокие деревья и подают сигнал тревоги. Сначала предупредительный, на который воровская стая отвечает сдержанным, глухим ворчанием. Когда же раздается второй, медлить больше нельзя. "Грабители" бросают работу и поднимаются в воздух с таким оглушительным воем, что фермеру приходится бросать ружье и зажимать уши. Однако чуть только его спина скроется за порогом хижины, как зеленые разбойники возвращаются. Молча. И все начинается сызнова. В умеренной зоне, где попугаев нет, их миссию выполняют грачи. Неумолимо влечет грачей кукуруза. Взаимоотношения у них с королевой полей сложились столь напряженные, что в России ими специально занималась в 1913 году "Южно-русская сельскохозяйственная газета". На ее страницах открылась горячая дискуссия по этой проблеме. Начало ее положил профессор А. Зайкевич. Он сеял кукурузу двумя способами. Простым, по ровному полю. И в глубокие борозды. Грачи и галки следовали за ним буквально по пятам, выбирая зерно из земли, чуть только машина заваливала его сверху. Однако такую "инвентаризацию" пернатые провели только на ровном поле. В бороздах посевной материал сохранился полностью. А ведь ровные поля ближе подходили к усадьбе, где птиц всегда могли побеспокоить и отпугнуть. 27 июня 1913 года в "Южнорусской" газете появилась заметка. Суть ее была такова. Грач по природе своей птица осторожная. Воруя зерно, она все время начеку. Клюнет и сразу же голову кверху. Оглянется: нет ли опасности? В борозде грач как в ловушке. Оттуда обзор плохой. Ничего не видно. Поэтому спускаться в борозду птица не решается. Риск слишком велик. На ровном поле легче. Там вовремя можно улизнуть. Сопоставив все факты, автор заметки сделал единственный и очень важный вывод: кукурузу сей в борозды! Заметка эта была опубликована 27 июня 1913 года в 25-м номере "Южно-русской" газеты. Не прошло и месяца, как в номере 27 появился отклик М. Резникова. Тот только что вернулся с полей, где кукурузу сеяли бороздами. Пришел к заключению совершенно противоположному. У него грачи клевали посевы именно в бороздах. По ровным местам они тоже отваживались появляться, но там их удавалось отгонять. В бороздах же прятались надежно и под прикрытием стенок, как в траншее, совершали сбор зерна спокойно и неторопливо. "Да иначе не могло и быть, рассуждал Резников.- О какой грачиной осторожности можно говорить, если птица спокойно шествует вслед за плугом, несмотря на щелканье бича и крики погонщика? И деловито выбирает из почвы вредных личинок". Рассудив так, оппонент сделал свой вывод: хочешь сохранить кукурузу - не сей в борозды! Прошло еще две недели, и 1 августа читатели газеты познакомились с третьим мнением. Писал обозреватель газеты Д. Федоров. Его мнение: неважно, как сеять - в борозды или нет. Лишь бы поглубже. А главное, пусть не дремлют сторожа. Птицы за сторожами следят зорко. Чуть отлучился на обед - объявляют аврал. Налетают всей стаей, как попугаи арары. На счету каждая минута. За минуту выбирают несколько десятков зерен. Сбитые с толку столь разными рекомендациями, агрономы лихорадочно меняли тактику. Старались пахать и сеять поглубже, но длинный нос грача добывал зерна с любой глубины. Мочили семена в смоляно-мыльном растворе. Красили красным суриком. Тщетно! В 1914 году выпустили специальную книгу "Сельскохозяйственное значение грача". В ней птицу разбирали по косточкам. Результат ошеломил: не так много съест кукурузы, как вредных насекомых. Грач был оправдан. А между тем, если хорошо подумать, можно было найти соломоново решение. По крайней мере, мексиканцы его нашли давным-давно. В тропических районах они подвешивают початки, оставленные на семена, под потолок хижины. Когда разжигают огонь в очаге и готовят пищу, дым поднимается к потолку. Поскольку трубы нет, дым клубится под куполом, пока не просочится наружу сквозь щели в тростниковой крыше. Початки дымом пропитаются чуть ли не насквозь. Зерна покроются слоем дегтя. Всхожесть от дегтя не теряется, зато никто на поле их не тронет. Ни жук-долгоносик, ни птицы, ни грызуны. А ведь грач в поле не одинок. Любит кукурузу и ворона. Когда появляются всходы, вороны бродят по полю и выдергивают их. Браконьерство продолжается недели две или три. А там и зерна почти не останется. Осенью паломничество продолжают, как только созреют початки. И только грохот ружья заставляет их опомниться. Сойки - те и ружья не боятся. Но ни сойки, ни вороны не приносят столько хлопот, как кабаны. Те хозяйничают в любое время. Спасает от них только крепкий забор. Но все поля заборами не огородишь. Встает дилемма: кабаны или кукуруза? Неужели там, где много кабанов, отказываться от кукурузы? Итак, первая проблема "кукуруза - животные" осталась неразрешенной. А таких проблем уйма. Но сначала о самой кукурузе. Она разная. Есть высоченная - метров восьми, с двухэтажный дом. А возле озера Титикака в Боливии наша знакомая вырастает всего на полметра. Разные и початки. У прародителя Куско-Гиганте початки длиной почти полметра. Может быть, они выросли бы и больше, да есть одно ограничение. Пыльцевые трубки больше чем на полметра не вырастают. А длина початка зависит от них.

Различают кукурузу и по зерну. Самая ценная - зубовидная. У зерен наверху вмятина, как у коренного зуба. Есть крахмалистая: зерна почти чистый крахмал - 82 процента. Есть сахарная. Часть сахаров не сгущается в крахмал, а так и остается. Сейчас вывели сверхсахарную. Делают очень вкусные консервы. Но самая интересная - поп-кукуруза. По-русски - воздушная, или лопающаяся. Зерно мельче других форм. Зато, если бросить влажные зерна в кипящее масло, вода мгновенно обратится в пар и взорвет зерновку. Та вспучится нежной, почти невесомой массой и превратится в кукурузные палочки. Вот эта попкукуруза оказалась замешанной в истории происхождения кукурузного рода. Чтобы выяснить историю, нужно найти отправную точку - дикую кукурузу. Впечатление, произведенное превращением поп-зерен в лакомство XX века,было столь сильным, что молодой аргентинский ботаник, принимавший участие в раскопках, заболел нервным расстройством. Вернувшись домой, доложил ученому совету: если кто-то хочет испытать нервы на прочность, пусть займется пещерной кукурузой. Итак, что же мы узнали? Что 4000 лет назад существовала кукуруза, в общем похожая на нашу. До дикой по-прежнему было далеко. И археологи ринулись на новые поиски. На этот раз в Мексику, где тоже было множество разных пещер. Проверили их несколько. Выбрали одну - Кокскатлан. Снова долбили дно пещеры. И вынули крошечную кочерыжечку. Знаток маиса профессор П. Мангельсдорф повертел ее в руках. Наконец кивнул утвердительно: она! Дикая! А вскоре выступил с публичной лекцией. Она имела громкий успех. Мечты ботаников сбылись! Дикая кукуруза найдена. Правда, пока ископаемая. Но вот наступил 1969 год, и появились сомнения. А действительно ли дикая? А если находка - лишь стадия одомашнивания? А если дикая таится в еще более дальних глубинах тысячелетий? Причиной сомнений оказалось растение, до крайности схожее с маисом. Оно даже раньше относилось к тому же роду зеа, что и маис. Многие и сейчас относят. Это столь же видная трава теосинте. Двойник маиса. "Видя их растущими рядом, даже острый, наметанный взгляд индейца не может отличить до цветения". Разница в початке. У маиса он прочный, не разломишь. У теосинте - хрупкий, как и положено дикарям. Колоски у маиса парные, у тео - одиночные. Теосинте не так редка в природе. В Гватемале, в горах, - тысячи акров. Вблизи домов и по краям полей. Именуют ее "матерью маиса" (впрочем, и сорго тоже так зовут). Итак, теосинте - дикий предок маиса? Это еще надо доказать. Первым взялся за доказательства Л. Бербанк. В руках Бербанка совершались непостижимые превращения. Он вывел кактусы без шипов, сливу без косточек. Теперь взялся переделать теосинте. Несколько лет упорных трудов. Тщательная селекция. И счастливый финал: тео превратилась в маис! В 1921 году об этом сообщили "Литературное обозрение" и воскресные приложения к различным газетам. Примерно в то же время бразильский селекционер М. Бенто, независимо от Бербанка, превратил теосинте в маис всего за четыре года! Шутя! А теперь, прежде чем рассказать, какой вывод сделал ученый мир из этих работ, нужно вернуться немного назад, к 1888 году. Тогда профессор Дьюгес из Мексики прислал в ботанический сад штата Массачусетс посылку с полудюжиной початков. Они походили на типичные кукурузные, но очень мелкие - в спичку длиной. И зерна выглядели необычно - как белые собачьи зубы. Прорастили. Выросло существо, похожее на кукурузу и не похожее. Назвали "собачьей кукурузой". А потом Дьюгес дослал письмо: "Это разновидность теосинте, мы зовем ее "маисом койотов". Гибрид между маисом и теосинте". Конфуз был великий, но, видимо, он вскоре забылся, потому что "маис койотов" ввел в заблуждение потом и Бербанка, и того селекционера из Бразилии, который получил маис из теосинте за четыре года. Потому так быстро и получил, что работал не с чистой "матерью маиса", а с гибридом! Из чистой теосинте пока получить маис не удалось. Однако биологи не складывают оружия. Уж слишком сильно напоминает сорняк кукурузных полей саму королеву полей. Конечно, у теосинте колос, а не початок. Но стоит срастись нескольким колосьям... Родство теосинте и маиса, кажется, не ставится под сомнение никем. Но каков путь превращения первого во второй? Этот путь удалось наметить только нашему соотечественнику Н. Кулешову в 1929 году. Его смелую гипотезу переняли потом за рубежом и не забывают до сих пор. Суть ее такова. Дикая многолетняя теосинте однажды скрестилась с неким видом сорго (недаром же называли сорго "матерью маиса"). Дочь от этого брака, кукуруза античная, еще не была похожа на современную королеву полей. Ей предстояло вступить в брак с теосинте мексиканской, о которой шла речь до сих пор. С тем сорнячком, который засоряет поля. Вот и получился, наконец, маис. Настоящий! Хотя еще и древний. Тот самый поп. Ведь и теосинте тоже находили в мексиканских пещерах. И теосинте тоже способна давать кукурузные палочки. Теперь, когда все стало на свое место, осталось выяснить, где же она, многолетняя теосинте? Существует ли? Или ее снова надо искать, как те тысячелетние кочерыжки? Да, приходится. И долго. Лучший знаток дикой теосинте профессор из висконсинского университета X. Илтис потратил на поиски восемнадцать лет жизни. Недавно он приехал к нам в Москву и рассказал следующее. Влюбленный в свою незнакомку, профессор даже новогодние поздравления рассылал друзьям не в обычных открытках с дедом-морозом, а заказывал совершенно особые открытки. На них изображена дикая многолетняя теосинте, ее убогий колосок-початок и широкий по-кукурузному лист. Откуда ему была известна внешность незнакомки? Дело в том, что многолетняя теосинте была обнаружена в 1810 году. Но судьбе было угодно сыграть с найденным сокровищем злую шутку. В 1921 году немногие уцелевшие растения ее... съели козы! Редчайший вид исчез. Вот в этой-то печальной ситуации рождественские открытки ученого сыграли свою решающую роль. В 1976 году одну из них он послал в Мексику студенту Р. Гузману. Тот в ответ пригласил профессора к себе на поиски пропавшей незнакомки. Вместе они отправились в штат Джалиско. Здесь, на околице крохотной деревушки в предгорьях Сьерры де Монантлан, они обнаружили свое сокровище. Местные жители называли ее чапуле. Убежденные сторонники дикой кукурузы встретили новость восторженно. В их представлении ближайшее будущее человечества совершенно преображалось. Скрестим с культурным видом. Будет многолетняя кукуруза. Раз посеешь - много лет собирай урожай. Никакой эрозии почвы. Выгод тьма! Более трезвые биологи вспомнили, что большие урожаи зерна дают растения однолетние. У многолетних зерна мало. Но конечно, зелени предостаточно. И еще: улучшить современную кукурузу с помощью дикой можно будет не сразу. А лет так через 25 или 50! Однако ведь и у культурной кукурузы неразгаданных проблем еще немало. Вот один из примеров. Во время освобождения Балкан от турецкого ига русские врачи, проходившие вместе с войсками через Бессарабию, были немало удивлены исключительной сохранностью зубов у молдаван. Даже у глубоких стариков испорченные зубы встречались редко. Врачи объяснили это тем, что население в основном употребляет мамалыгу - кашу из кукурузной муки. Мука содержит вещество, препятствующее кариесу зубов. Нелишне также вспомнить эпизод с кукурузой, описанный в книге Поля де Крюи "Борцы с голодом". Один из героев книги, химик Д. Бебкок, поставил опыт с кормлением коров. Он взял четыре группы телок и стал кормить каждую группу определенным кормом. Одним телкам давал только пшеницу, другим овес, третьим кукурузу. Четвертая группа получала смешанную пищу. Телки росли. И у них появились телята. И превратились потом тоже в коров. Разница в диете сказалась не сразу, но через много лет выяснилось следующее: у тех коров, что питались пшеницей, телята росли больными и быстро подыхали. В "овсяной" группе состояние молодняка было немногим лучше. Даже смешанная группа не дала образцовых телят. И только кукурузная диета обеспечила полноценное потомство, да и здоровье родителей. И хоть медицина пока еще не дала ответа на эту задачу, подумать над ней еще раз стоит. В чем секрет кукурузного зерна? И почему масло, которое выжимают из него, служит средством против старческого одряхления? Автор: Смирнов А.

Кукуруза. Легенды, родина растения, история распространения

Когда испанские моряки из эскадры Христофора Колумба возвратились на родину, они рассказали, что видели на полях туземцев удивительные хлебные растения: высотой они чуть ли не с дерево, а вместо колосьев у них огромные отростки с крупными, как у гороха, зернами. Так испанские моряки первыми из европейцев познакомились с кукурузой, о которой прежде не имели ни малейшего представления. Американские индейцы издавна возделывали кукурузу, называя ее маисом. Это была их главная пища. Зерна варили и жарили, из них же готовили напитки. Отваром из маисовых листьев лечили больных. Толстые стебли заменяли в очагах дрова и шли на сооружения хижин - вигвамов. Не было для индейцев более полезного растения, чем маис. О нем они слагали легенды и песни. Многие племена почитали бога маиса как своего великого благодетеля, который будто бы создал это растение и научил людей его выращивать. От индейцев испанцы узнали, как нужно обрабатывать кукурузное поле. Полагалось вырыть в земле ямки, в каждую положить по рыбке, туда же бросить несколько кукурузных зерен и засыпать ямки землей. Зачем нужна рыба, индейцы не могли толком объяснить - отвечали, что так научил их великий бог маиса. Лишь со временем испанцы догадались: рыба служит удобрением! С тех пор крестьяне стали вносить на поля обычное удобрение - навоз, и кукуруза удавалась на славу. Из Европы вездесущие мореплаватели развезли новое растение в разные страны. Прошло каких-нибудь сто лет со времени открытия Америки, а маис уже прижился чуть ли не во всех частях света. Небывалый успех пришел к индейскому зерну заслуженно. Среди всех зерновых злаков кукуруза самая урожайная. Если колос пшеницы обычно содержит 30 зерен, то в початке кукурузы их бывает до тысячи. Причем каждое кукурузное зерно намного крупнее пшеничного. Вот и считай, во сколько раз кукуруза урожайнее пшеницы! Главное богатство маиса - крахмал. Без крахмала не сваришь киселя. Не обойтись без него и при стирке белья. Накрахмаленные рубашки, простыни и скатерти приобретают нарядный вид, меньше мнутся и меньше загрязняются. Крахмал нужен не только в домашнем хозяйстве. Он требуется фабрикам и заводам. Там из крахмала получают спирт и резину, начинку для конфет и клей для почтовых марок. Когда-то крахмал получали в основном из картофеля. В наши дни больше половины этого ценного продукта дает кукуруза. Но не только зерном славится кукуруза. Там, где за ней хорошо ухаживают, она тянется вверх удивительно быстро - по десять сантиметров в сутки. В южных странах кукуруза вырастает с двухэтажный дом! В таком "лесу" нетрудно и заблудиться. Огромные сочные стебли и длинные листья кукурузы - замечательный корм для скота. По обилию корма с кукурузой не может сравниться ни одно другое растение. За это ее особенно ценят животноводы. Сейчас просто трудно представить наши поля без маиса - удивительного растения, подаренного нам древними индейцами. Автор: Осипов Н.Ф.

Кукуруза. Полезные сведения о растении

Кукуруза - высокое растение с лентовидными листьями, в пазухах которых летом образуются початки, обвернутые зелеными листьями. Из середины початка свисают, как волосы, коричневатые столбики. На верхушке стебля красуется метелка цветков, образующих пыльцу, которая при ветерке сыплется на столбики цветков нижних початков соседних растений. Осенью, сдернув зеленую обвертку, можно увидеть толстый початок, сплошь покрытый крупными золотистыми, а у некоторых сортов белыми, красными и черными зернами. Отваренные в соленой воде свежие, еще не совсем зрелые кукурузные початки сладки и вкусны. Созревшие зерна кукурузы идут на муку, крупу, спирт. В Европу кукуруза была привезена как красивое растение для садов всего 400 лет назад из Мексики, где она возделывалась как единственное хлебное растение. Жизнь и благосостояние древних народов Центральной и Южной Америки - ацтеков, инков и других - зависели от урожая кукурузы. Не умея объяснить явления природы, не зная, как управлять ими, эти народы придумали себе фантастических покровителей - богов. Наиболее чтимым ацтеками богом был бог кукурузы Синтеол. При раскопках нашли большое количество кукурузных богов, сделанных из золота, кирпича и початков кукурузы. О кукурузе до сих пор сохраняются среди индейцев древние сказания. Эти сказания записал Лонгфелло в "Песне о Гайавате". В этой поэме кукуруза воспевается в образе юноши Мондамина (по-индейски - маис, кукуруза)."Голова его - в блестящих, Развевающихся перьях, Кудри мягки, золотисты, А наряд зелено-желтый. И не кончилося лето, Как во всем великолепье, В дорогом своем уборе, В золотистых мягких косах, Встал высокий стройный маис. И воскликнул Гайавата В восхищении: "Мондамин! Это друг людей, Мондамин!" А поздней, когда под осень Пожелтел созревший маис, Пожелтели, стали тверды Зерна маиса, как жемчуг, Он собрал его початки, Сняв с него листву сухую..." Индейцы употребляют в пищу не только зерна кукурузы, но и метелки верхних тычиночных цветков, а из пыльцы готовят довольно вкусный и питательный суп. В промышленности из кукурузы изготовляют свыше 150 различных продуктов и изделий. Стебли используют для получения бумаги, искусственного шелка, изоляционного материала. Из початков делают линолеум, искусственную пробку, клей и каблуки для женской обуви.

Кукуруза. Советы по использованию растения

Кукурузу варят целыми початками, не очищая от листьев, в соленой воде. Быстрозамороженные овощи можно закладывать для варки прямо в кипяток без предварительного размораживания. Срок варки при этом сокращается почти вдвое. Все овощи, картофель рекомендуется заливать горячей водой, которая способствует быстрому свертыванию белка, что ведет к меньшим потерям ценных питательных веществ и витаминов. Во время варки овощи в кастрюле нужно как можно меньше помешивать, лучше посуду слегка встряхивать, закрыв плотно крышкой. Фасоль, бобы, горох лучше замачивать в холодной воде. Кусочек сахара, добавленный в воду во время варки овощей, значительно улучшает вкус большинства получаемых блюд. Автор: Рева М.Л.

Кукуруза (маис), Zea mays. Рецепты применения в народной медицине и косметологии

Народная медицина:

Косметология:

Внимание! Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

Кукуруза (маис), Zea mays. Советы по выращиванию, заготовке и хранению

Кукуруза, или маис (Zea mays) - это один из самых распространенных зерновых культур в мире. Советы по выращиванию, заготовке и хранению кукурузы: Выращивание:

Заготовка:

Хранение:

▪ Тамарилло (томатное дерево, цифомандра свекольная) ▪ Играть в игру "Угадай растение по картинке"

Оптимальная продолжительность сна

12.11.2025 Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота

12.11.2025 Омега-3 помогают молодым кораллам выживать

11.11.2025

▪ Оптические наноантенны и атомы золота ▪ Создан паучий шелк с помощью фотосинтезирующих бактерий ▪ Материнская плата Gigabyte G1.Sniper Z87 ▪ Созданы живые синтетические клетки ▪ Экситонный лазер на бактериях

▪ раздел сайта Аккумуляторы, зарядные устройства. Подборка статей ▪ статья Орбитальная космическая станция. История изобретения и производства ▪ статья Что показывает индекс Доу-Джонса? Подробный ответ ▪ статья Многоцелевой насос автомобилиста. Личный транспорт ▪ статья Гидроионизатор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники ▪ статья Угадать время. Секрет фокуса

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Смотрите другие статьи раздела

Смотрите другие статьи раздела