|

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДМЕТОВ ВОКРУГ НАС

Спички. История изобретения и производства

Справочник / История техники, технологии, предметов вокруг нас Спичка - палочка (черенок, соломка) из горючего материала, снабженная на конце зажигательной головкой, служащая для получения открытого огня.

Спички в течение многих десятилетий были одним из важнейших элементов человеческой жизни, да и сегодня играют не последнюю роль в нашем повседневном обиходе. Обычно, чиркая спичкой о коробок, мы даже не задумываемся над тем, какие химические реакции происходят в эту секунду и сколько изобретательности и сил положили люди, чтобы иметь такое удобное средство добывания огня. Обыкновенные спички, несомненно, принадлежат к числу самых удивительных изобретений человеческого ума. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, скольких усилий требовало разведение огня в прежние времена. Правда, от утомительного способа извлекать огонь трением наши предки отказались еще в древности. В средние века появилось для этой цели более удобное приспособление - огниво, но и с ним разжигание огня требовало известной сноровки и усилий. При ударе стали о кремень высекалась искра, которая попадала на трут, пропитанный селитрой. Трут начинал тлеть. Приложив к нему листок бумаги, стружку или любую другую растопку, раздували огонь. Раздувание искры было самым неприятным моментом в этом занятии. Но можно ли было обойтись без него? Кто-то придумал обмакнуть сухую лучинку в расплавленную серу. В результате на одном кончике лучины образовывалась серная головка. Когда головку прижимали к тлеющему труту, она вспыхивала. От нее загоралась вся лучинка. Так появились первые спички. Надо сказать, что в течение всей своей предыдущей истории люди старались получить огонь с помощью механических воздействий - трения или удара. При таком подходе серная спичка могла играть только вспомогательную роль, поскольку непосредственно добыть огонь с ее помощью было нельзя, ведь она не загоралась ни от удара, ни от трения. Но вот в конце XVIII века известный химик Бертолле доказал, что пламя может быть результатом химической реакции. В частности, если капнуть серной кислотой на хлорноватистокислый калий (бертолетову соль), возникнет пламя. Это открытие позволило подойти к проблеме добывания огня совсем с другой стороны. В разных странах начались многолетние изыскания по созданию спичек с концом, намазанным тем или иным химическим веществом, способным возгораться при определенных условиях. В 1812 году Шапсель изобрел первые самозажигающиеся спички, еще весьма несовершенные, однако с их помощью можно было добыть пламя гораздо скорее, чем при помощи огнива. Спички Шапселя представляли собой деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли и киновари (последняя служила для окраски зажигательной массы в красивый красный цвет). В солнечную погоду такая спичка зажигалась при помощи двояковыпуклой линзы, а в других случаях - при соприкосновении с капелькой концентрированной серной кислоты. Эти спички были очень дороги и, кроме того, опасны, так как серная кислота разбрызгивалась при воспламенении головки и могла вызывать ожоги. Понятно, что они не получили широкого распространения. Более практичными должны были стать спички с головками, загорающимися при легком трении. Однако сера не годилась для этой цели. Искали другое легковоспламеняющееся вещество и тут обратили внимание на белый фосфор, открытый в 1669 году немецким алхимиком Брандом. Фосфор гораздо более горюч, чем сера, но и с ним не все сразу получилось. Поначалу спички зажигались с трудом, так как фосфор выгорал слишком быстро и не успевал воспламенить лучину. Тогда его стали наносить поверх головки старой серной спички, предполагая, что сера быстрее загорится от фосфора, чем древесина. Но эти спички тоже загорались плохо. Дело пошло на лад только после того, как стали подмешивать к фосфору вещества, способные при нагревании выделять необходимый для воспламенения кислород. Сейчас уже трудно сказать, кто первый придумал удачный рецепт зажигательной массы для фосфорных спичек. По-видимому, это был австриец Ирини. В 1833 году он предложил предпринимателю Ремеру следующий способ изготовления спичек: "Нужно взять какого-нибудь горячего клея, лучше всего гуммиарабика, бросить в него кусок фосфора и сильно взболтать склянку с клеем. В горячем клее при сильном взбалтывании фосфор разобьется на мелкие частицы. Они так тесно слипаются с клеем, что образуется густая жидкость беловатого цвета. Дальше к этой смеси нужно прибавить мелко растертый порошок перекиси свинца. Все это размешивается до тех пор, пока не получится однообразная бурая масса. Предварительно надо приготовить серники, то есть лучинки, концы которых покрыты серой. Сверху серу нужно покрыть слоем фосфорной массы. Для этого серники обмакивают в приготовленную смесь. Теперь остается их высушить. Таким образом получаются спички. Они воспламеняются очень легко. Их стоит только чиркнуть о стенку". Это описание дало возможность Ремеру открыть спичечную фабрику. Он, впрочем, понимал, что носить спички в кармане и чиркать ими о стенку неудобно и придумал упаковывать их в коробки, на одну из сторон которых клеили шершавую бумажку (готовили ее просто - обмакивали в клей и сыпали на нее песок или толченое стекло). При чирканьи о такую бумажку (или о любую шершавую поверхность) спичка воспламенялась. Наладив для начала пробный выпуск спичек, Ремер потом расширил производство в сорок раз - так велик был спрос на его товар, и заработал на выпуске спичек огромные деньги. Его примеру последовали другие фабриканты, и вскоре во всех странах фосфорные спички сделались ходовым и дешевым товаром.

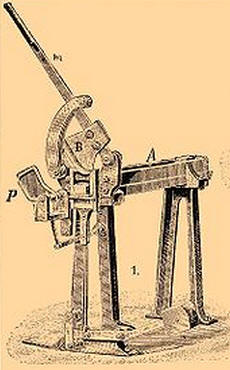

Постепенно было разработано несколько различных составов зажигательной массы. Уже из описания Ирини видно, что в головку фосфорной спички входило несколько компонентов, каждый из которых выполнял свои функции. Прежде всего, здесь был фосфор, игравший роль воспламенителя. К нему подмешивали вещества, выделяющие кислород. Помимо достаточно опасной бертолетовой соли в этой роли могли употреблять перекись марганца или сурик, а в более дорогих спичках - перекись свинца, которая вообще являлась наиболее подходящим материалом. Под слоем фосфора помещались менее горючие вещества, передающие пламя от воспламенителя деревянной лучине. Это могли быть сера, стеарин или парафин. Для того чтобы реакция не шла слишком быстро и дерево успело нагреться до температуры горения, добавляли нейтральные вещества, например, пемзу или порошкообразное стекло. Наконец в массу подмешивали клей, для того чтобы соединить между собой все остальные компоненты. При трении головки о шероховатую поверхность в месте соприкосновения возникала теплота, достаточная для зажигания ближайших частичек фосфора, от которых воспламенялись и другие. При этом масса настолько нагревалась, что тело, содержащее кислород, разлагалось. Выделявшийся кислород способствовал воспламенению легкозагорающегося вещества, которое находилось под головкой (серы, парафина и т.п.). От него огонь передавался дереву. Спичечное производство с самого начала приняло крупные масштабы, ведь годовое потребление спичек исчислялось десятками и сотнями миллиардов штук. Без всесторонней механизации тут было не обойтись. Фабрикация спичек делилась на две главные операции: 1) изготовление палочек (спичной соломки), 2) приготовление зажигательной массы и макание в нее соломки. Наиболее употребительной породой дерева для спичек была осина, а также тополь, ива, сосна, ель, древесина которых имела крепкие прямые волокна. Высушенные бревна резали на куски длиной около 1 м. Каждый кусок раскалывали накрест на четыре части и снимали с него кору. Полученный чурбан укрепляли на столярном верстаке и строгали с помощью специального рубанка, рабочая часть которого состояла из нескольких трубочек, заостренных спереди. При прохождении таким рубанком вдоль дерева получались длинные круглые или прямоугольные палочки (в зависимости от формы трубочек соломке можно было придать любое поперечное сечение). Затем обычным рубанком сглаживали неровности, образовавшиеся в виде желобков от вынутых лучинок, снимали второй слой, вновь выравнивали дерево и так далее. Получившиеся лучинки резали на части, имеющие длину спички. Эту операцию производили на станке, имевшем очень простое устройство.

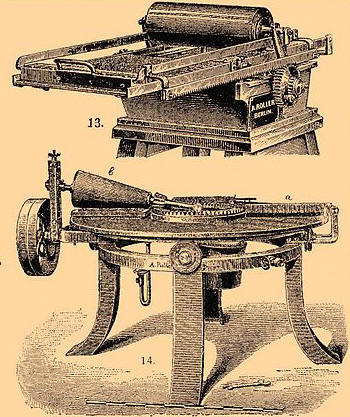

Лучинки укладывались в корыто и подвигались вплотную к регулирующей пластинке, а затем с помощью рычага и ножа отрезали установленную длину. Вместо ручного строгания очень скоро стала применяться специальная машина. Дерево здесь упиралось в конец станины и обрабатывалось при помощи режущего устройства, в котором имелось несколько заостренных трубочек, вырезающих лучинки при движении режущего устройства. Для того чтобы подвергнуться обработке на этой машине, бревно сначала разрезалось на доски. Машина эта, впрочем, имела много недостатков и давала большой отход. Поэтому в дальнейшем ее заменили другие, а сам процесс резки лучинок был разбит на несколько операций. Для дальнейшей обработки соломку необходимо было уложить ровными и параллельными рядами. Для этой цели тоже употребляли специальную машину. На платформу, которая получала быстрые сотрясательные движения, устанавливали перегороженный ящик, причем расстояние между перегородками соответствовало длине спички. При быстром движении ящика соломки укладывались между перегородками в отделения ящика, а мусор проваливался через его нижние отверстия. Затем ящик снимали и переворачивали. Соломка оставалась на доске параллельными рядами и в таком виде направлялась в макальную. Перед обмакиванием соломку укладывали в специальную рамку, состоявшую из основания и двух крепившихся к нему железных стержней, на которые надевались деревянные дощечки. Поперек дощечек проходили желобки, расположенные параллельно друг другу. Длина этих желобков делалась такой, чтобы положенная в них соломка выступала приблизительно на четверть своей длины. Заполненные дощечки надевались на стержни одна над другой. Сверху все они прикрывались доской и зажимались клиньями. Таким образом получалась рамка, в которой помещалось около 2500 спичек. В дальнейшем эта операция была механизирована и выполнялась специальной наборной машиной. Каждую спичку необходимо было обмакивать дважды - сначала в серу или парафин, а потом в зажигательную массу. Изготовление зажигательной массы было сложным делом, требовавшим больших предосторожностей. Особое значение имело ее тщательное перемешивание. Для этого каждая составная часть сильно измельчалась до порошкообразного состояния. Первоначально обмакивание спичек происходило вручную с помощью макальной сковороды. Макальная сковорода состояла из двух частей: плоской и углубленной. Первая делалась несколько больше наборной рамы и служила собственно для обмакивания в расплавленную массу. Слой ее здесь был незначителен и соответствовал вышине парафинированной (или серненой) части спички. Вторая часть служила резервуаром для массы и способствовала сохранению постоянного уровня.

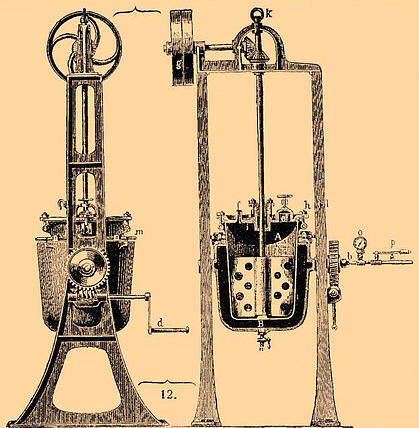

Позже была изобретена макальная машина. Она состояла из чугунного резервуара, окруженного другим чугунным резервуаром. Во внешнем резервуаре находилась зажигательная масса. Между обоими резервуарами заливалась теплая вода для согревания массы. Внутренний резервуар был закрыт со всех сторон и лишь в верхней доске имел поперечную щель, в которой помещался валик. Вращаясь, валик захватывал своей нижней половиной часть массы из резервуара и наносил ее на концы спичек.

Для большего удобства работы над верхней доской резервуара имелась особая макальная плита, на которую устанавливалась наборная рама и которая легко двигалась над макальным валиком при помощи зубчатых реек и шестерней, укрепленных на оси валика. Над макальным валиком помещался другой, который служил для равномерного надавливания проходящих под ним наборных рам к нижнему валику. Из макальной машины наборные рамы переносились в сушильную камеру. После просушки спички вынимали из наборных рам и укладывали в коробки. Долгое время эта работа выполнялась вручную, но потом появились машины и для этой операции.

Большим недостатком фосфорных спичек была ядовитость фосфора. На спичечных фабриках рабочие быстро (иногда за несколько месяцев) отравлялись парами фосфора и делались неспособны к труду. Вредность этого производства превосходила даже зеркальное и шляпное. Кроме того, раствор зажигательной массы в воде давал сильнейший яд, которым пользовались самоубийцы (а нередко и убийцы). В 1847 году Шретер открыл неядовитый аморфный красный фосфор. С этого времени появилось желание заменить им опасный белый фосфор. Раньше других эту задачу удалось разрешить знаменитому немецкому химику Бетхеру. Он приготовил смесь из серы и бертолетовой соли, смешав их с клеем, и нанес ее на лучинки, покрытые парафином. Но, увы, эти спички оказалось невозможно зажечь о шершавую поверхность. Тогда Бетхер придумал смазать бумажку особым составом, содержащим некоторое количество красного фосфора. При трении спички о такую поверхность частички красного фосфора воспламенялись за счет прикасающихся к ним частиц бертолетовой соли головки и зажигали последнюю. Новые спички горели ровным желтым пламенем. Они не давали ни дыма, ни того неприятного запаха, который сопутствовал фосфорным спичкам. Изобретение Бетхера поначалу не заинтересовало фабрикантов. Впервые "безопасные спички" стали выпускать в 1851 году шведы братья Лундстремы. Поэтому бесфосфорные спички долго называли "шведскими". Как только безопасные спички получили распространение, во многих странах было запрещено производство и продажа фосфорных спичек. Через несколько десятилетий их выпуск совершенно прекратился. Автор: Рыжов К.В.

▪ Теплоход

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ RFID-метка 4х4 мм со встроенной антенной ▪ Первые американцы были японцами ▪ Влагостойкий и пылезащищенный ридер PocketBook 640 ▪ Часы на кремнии, но не электронные ▪ Влияние пауз в разговоре на доверие к собеседнику

▪ раздел сайта Дом, приусадебное хозяйство, хобби. Подборка статей ▪ статья Охота на ведьм. Крылатое выражение ▪ статья Какое паразитическое дерево способно перерезать подземные телефонные кабели? Подробный ответ ▪ статья Водитель контейнерного мусоровоза. Типовая инструкция по охране труда ▪ статья Автоматизация ручного сканера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Смотрите другие статьи раздела

Смотрите другие статьи раздела