|

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДМЕТОВ ВОКРУГ НАС

Артиллерийское орудие. История изобретения и производства

Справочник / История техники, технологии, предметов вокруг нас Возникновение и распространение артиллерии, как уже говорилось, имело огромные последствия для мировой истории. Поскольку европейцы раньше других оценили достоинства огнестрельного оружия и стали его энергично совершенствовать, они получили военный перевес над другими народами и постепенно утвердили свое господствующее положение на всем земном шаре. Между тем европейцы ни в коей мере не могут считаться изобретателями пушки. Первые образцы огнестрельного оружия были созданы китайцами. Прообразом его послужило особое орудие "хоцян", изобретенное в 1132 году неким Чэнь Гуем. Хоцян представлял собой подобие огнемета: пустотелый ствол бамбука, забитый с одной стороны, набивали порохом, при поджигании которого огонь с силой вылетал из ствола и поражал противника. Очень важной в этом изобретении была идея ствола - глухой камеры, имеющей только один выход. В дальнейшем ствол стал неотъемлемой частью любого огнестрельного оружия. Следующий важный шаг был сделан спустя несколько лет - один из оружейников города Чоу-чуньфу придумал "тухоцян" - бамбуковое ружье, из которого силой пороховых газов выбрасывалась пуля. От китайцев это оружие заимствовали чжурчжэни, а потом - монголы. Когда после 1260 года в Сирии началась длительная война между монголами и арабами, образцы огнестрельного оружия (в это время стволы делали уже не из бамбука, а отливали из меди) попали в руки арабов, которые вскоре научились делать его сами. Первое арабское огнестрельное оружие (модфа) имело вид железной тонкостенной трубки с деревянным наконечником или стержнем, за который его держали при стрельбе. Трубку набивали порохом, вставляли пулю, а затем поджигали заряд раскаленным прутом. В последней четверти XIII века арабы уже широко применяли порох для метания стрел и пуль. Почти все хроники, описывающие борьбу испанцев с маврами, сообщают об использовании последними орудий, с шумом и треском метавших снаряды. От арабов это изобретение перешло к европейским народам.

Когда же впервые возникла артиллерия в подлинном смысле этого слова? Одна из средневековых хроник утверждает, что пушки были впервые употреблены в Германии в 1313 году, и приписывает это изобретение монаху Бертольду Шварцу. Хорошо известно, что в 1326 году во Флоренции уже изготавливались металлические пули и железные пушки. Это нововведение быстро распространилось по Западной Европе. Впрочем, современники упоминали о первых опытах применения пушек вскользь, без подробностей - явное свидетельство того, что влияние их на исход боя было тогда совершенно ничтожно. Сражение при Креси в 1346 году между англичанами и французами можно считать первой большой битвой, где широко применялась артиллерия. Первые орудия были невелики. До середины XIV века вес снаряда редко достигал 2 кг. В то время арабы обладали более совершенными пушками. Упоминается, что в 1342 году они обстреливали испанский лагерь со стен Альджезираса железными ядрами величиной с яблоко. Разрушительное действие снарядов первых орудий почти не превосходило, а иной раз и уступало действию стрельбы из метательных машин. Но постепенно артиллерия становилась все более грозным оружием. Во второй половине XIV века на вооружении у всех европейских армий уже находились тяжелые бомбарды, метавшие ядра до 200 фунтов и более (например, бомбарда герцога Бургундского в 1377 году метала снаряды весом 437 фунтов). Такие орудия могли сокрушать своим огнем стены городов и замков. Стреляли они каменными ядрами, которым была придана грубая шаровая форма. Вследствие малой поперечной нагрузки эти ядра быстро теряли свою скорость. Для увеличения разрушительной силы снарядов приходилось увеличивать размеры ядер и калибр ствола, который вскоре стал доходить до огромных размеров. Пишут, что в стволах некоторых крупных бомбард мог, не сгибая головы, сидеть взрослый человек. При таких размерах ствола бомбарды выходили чрезмерно тяжелыми и требовали для перевозки до 70 пар волов.

Стрельба из таких огромных орудий была настолько затруднительна и медленна, что в день из них удавалось сделать не более четырех выстрелов. При осаде в 1370 году Пизы осаждавшие имели бомбарду, для заряжения и выстрела из которой требовались целые сутки. В полевых боях тяжелые орудия употреблялись редко, они доставлялись на позицию с трудом и покинуть эту позицию уже не могли. Часто орудия попадали в руки противника, не успев сделать ни одного выстрела. Впрочем, при удачном попадании, потери врага бывали очень велики, так как пехота наступала в те времена плотно сомкнутыми рядами. Кроме того, выстрелы орудий, сопровождавшие их дым и треск оказывали на врага подавляющее моральное воздействие. К концу XIV столетия огнестрельные орудия не уступали в мощности другим метательным машинам, но все же долго не могли их вытеснить. Катапульты и баллисты действовали вернее и были менее опасны в употреблении, в то время как пушки часто оказывались настолько непрочными, что разрывались при выстреле. Перед каждым выстрелом прислуга пряталась за бруствер или в ямы, вырытые около батареи. Однако порох имел перед баллистами и катапультами важное преимущество. Метательная машина требовала для каждого выстрела огромной подготовительной механической работы, много превосходящей работу снаряда. А сила, метавшая снаряд из орудия, появлялась в ходе химической реакции. Выстрел не требовал от человека никаких физических усилий, а эффект от него был такой же.

Практический опыт определил лучшее отношение для размеров бомбард. Заряд должен был весить 1/9 от веса каменного ядра. Длина каморы должна была в пять раз превосходить ее диаметр. Порох, уложенный на дне каморы, занимал 3/5 ее длины. Над зарядом оставляли пустоту в 1/5 длины каморы. Затем закрывали камору хорошо прилаженным пыжом из мягкого дерева. Он занимал последнюю пятую часть длины. Каменный снаряд округляли, чтобы он плотно закрывал дно канала; после зарядки он удерживался четырьмя маленькими клиньями из крепкого дерева. Иной раз даже законопачивали пространство вокруг ядра для уничтожения зазора и для того, чтобы уменьшить потерю газов. Дальность полета таких ядер достигала 2000 шагов. Иногда поверх пыжа вместо каменного ядра клали несколько мелких камней. Это был прообраз картечи. Чтобы разрушить башню или пробить стену, следовали особенным правилам. Каждое ядро скрепляли накрест двумя железными кольцами для увеличения его прочности; стреляли же таким образом, чтобы ядра пробивали борозду на высоте двойного роста человека от подошвы стены. Для зажигания городов применяли особые зажигательные снаряды. С этой целью каждое каменное ядро обмакивали в смесь растопленной серы, смолы и извести. Первый слой состава обматывали материей, снова пропитывали снаряд горючим составом и снова обматывали материей. Так делали несколько слоев. Орудия прикреплялись к станку или посредством веревок, или железных скреп почти горизонтально земле. Этим достигалось смягчение отдачи, но зато ухудшалось наведение. Прицела и наводки поначалу не было вовсе, а углы возвышения не менялись. Потом стволы стали помещать в специальные желоба, которым при помощи простых приспособлений можно было придать несколько различных положений. Для изменения угла возвышения на станках устраивались деревянные дуги с дырочками, в которые вставляли чеки, поддерживавшие казенную часть орудия на большей или меньшей высоте. Но все равно прицельность выстрелов была очень небольшой. Подлинный расцвет артиллерия пережила в XV и XVI веках. В эти два столетия было найдено несколько принципиальных решений, значительно увеличивших эффективность орудийного огня. Наиболее крупными шагами на этом пути стали: 1) распространение чугунного производства; 2) усовершенствование техники отливки орудий; 3) зернение пороха; 4) изготовление колесных лафетов; 5) распределение орудий по калибрам и установление связи между калибром ствола и весом ядра. Рассмотрим подробнее каждое из этих нововведений. Металлические ядра (бронзовые и свинцовые) в XIV веке употребляли редко из-за их высокой стоимости. Но вскоре успехи металлургии представили в распоряжение пушкарей в большом количестве дешевый чугун. Когда к концу XIV века начали получать и приготовлять чугун, то первыми чугунными отливками стали массивные ядра. В середине XV века чугунные ядра начали лить во Фландрии, затем это искусство получило широкое распространение во Франции.

Постепенно чугунные ядра полностью вытеснили из употребления каменные. Это повлекло за собой большие изменения во всем артиллерийском деле. Благодаря большой плотности чугуна вес ядер возрос, а объем их уменьшился (чугун в 2, 5 раза плотнее камня). Отпала нужда выделывать огромные стволы. Калибр пушек уменьшился, а толщина стенок ствола увеличилась. Появилась также возможность увеличить длину ствола (раньше стволы приходилось делать короткими, чтобы еще больше не увеличивать вес орудий). С достижением большей прочности смогли существенно увеличить силу заряда. Чугунные ядра получили такую начальную скорость полета, какой каменные никогда не имели. Они летели дальше и поражали с большей силой. Огромные бомбарды постепенно исчезают. Основным типом орудия становится собственно "пушка". (В средние века было три основных вида артиллерийских орудий, различавшихся по типу огня. Мортиры вели навесный огонь, при котором снаряды описывали крутую дугу, поражая противника сверху. Собственно пушки стреляли так, что ядра летели по пологой траектории, почти параллельно поверхности земли. Гаубицы занимали промежуточное положение.) Пушки имели наиболее простое устройство, были значительно легче бомбард, удобны в употреблении и обладали значительной скорострельностью. Большое распространение получили мелкокалиберные пушки, стрелявшие свинцовыми ядрами весом от 1/4 до 2 фунтов. Благодаря легкости такие пушки можно было легко перевозить и переносить с места на место, они быстро наводились и без труда пробивали насквозь даже самые прочные рыцарские латы.

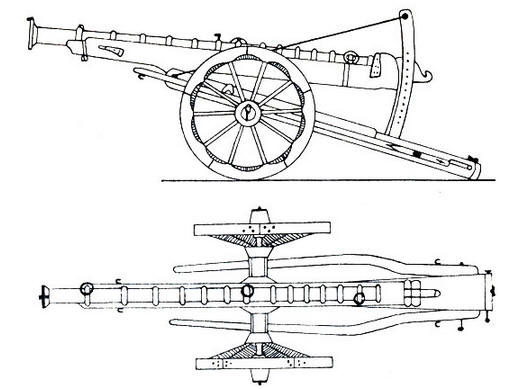

В XIV веке кроме литых бронзовых были также кованые железные орудия. Последним отдавали предпочтение, так как бронза была недостаточно крепким и довольно дорогим материалом. Железные пушки ковались из продольных сваренных между собой полос, составлявших ствол, на который нагонялись для прочности непрерывным рядом железные кольца, так что пушка имела ребристую поверхность. Потом вслед за ядрами стали лить из чугуна сами пушки. Чугун оказался очень удобным материалом, так как был прочнее бронзы и обрабатывался легче, чем ковкое железо. Сначала отливали только зарядные каморы. Ствол еще некоторое время оставался сварным из железных полос и колец. В начале XV века появились небольшие пушки, целиком отлитые из чугуна, а во второй половине этого столетия пушечное литье уже переживало расцвет. Первые чугунные пушки еще были неудовлетворительного качества, и их часто разрывало на куски после первого же выстрела, но постепенно научились делать высококачественный чугун. Стволы отливали в формах из глины, сделанных по особым шаблонам, а канал ствола высверливали на специальных станках. Параллельно шло совершенствование орудийных станков-лафетов. К лафету предъявлялось сразу несколько требований. Он должен был способствовать изменению направления и угла возвышения орудий, обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять отдаче, и, наконец, облегчать перевозку орудий во время похода. Средневековые мастера претерпели множество неудач, прежде чем нашли конструкцию лафета, удовлетворявшую всем этим условиям. Отдача особенно досаждала первым пушкарям. Самые прочные лафеты разваливались после нескольких выстрелов, так как принимали на себя основную силу удара. Для сохранения их приходилось жертвовать мощностью выстрела и употреблять небольшие заряды. Кроме того, нельзя было изготовить сносных приспособлений для наводки - они ослабляли прочность орудия. Швейцарцы во второй половине XV века первые придумали установить пушку на колеса и тем сразу решили несколько проблем. Орудие стало более подвижно и маневренно, а после выстрела оно откатывалось без всякого вреда для лафета. Затем усовершенствовался механизм наводки. Пушку посадили на ось лафета и позволили ей свободно вращаться в разные стороны. Для изменения углового возвышения вместо клиньев стали употреблять подъемный винт.

Чугунные ядра и колесные лафеты сразу превратили артиллерию в опасное оружие. Она быстро перемещалась по полю боя, легко и скоро наводилась и бросала ядра, разрушавшие самые крепкие стены. В то время, когда укрепления замков и городов на каждом шагу представляли пушкам свои стены и башни, артиллерийское орудие сделалось подлинным "богом войны". Пушки стали применяться повсюду - на суше и на море, при осаде городов и на поле боя. Батареи тяжелых орудий издали поддерживали наступление своих войск, а мелкая артиллерия находилась в самой гуще сражения. Важное значение усовершенствованной артиллерии продемонстрировал знаменитый поход французского короля Карла VIII в Италию в 1494 году. В этой войне французы имели при себе множество разнообразных орудий и поэтому без труда захватывали один город за другим. Пишут, что под Неаполем они после четырехчасовой бомбардировки взяли крепость на горе св. Иоанна, которая в прежние времена считалась неприступной (во время предыдущей войны, которую вели испанцы, эта крепость сдалась только после семилетней осады).

В XVI веке заметно шагнула вперед артиллерийская наука. Мастера стали уделять большое внимание калибру ствола и унификации снарядов. Ядра стали отливать с таким расчетом, чтобы они точно соответствовали ширине ствола. Очень важным в этом отношении были работы итальянского математика Николая Тартальи, который впервые установил способ определения калибров орудий по пропорциональности веса чугунного снаряда к кубу его диаметра. На современный взгляд в этих вычислениях нет ничего особенного, но для того времени они имели огромное значение, так как установили наконец связь между орудием и ядром. Кроме того, Тартальи изобрел квадрант и первым попытался вычислить траекторию снаряда. Его с полным основанием называют создателем артиллерийской науки. Стрельба в XVI веке производилась так. Перед каждым выстрелом прочищали канал орудия банником, колодка которого была обита овчиною, подносили к орудию бочонок с порохом, брали из него часть заряда и досылали ее шуфлой до дна, потом шуфлу переворачивали, вкладывали в канал прибойник и прибивали заряд прибойником до тех пор, пока порох не попадал в запальный канал на казенной части. Затем брали остальную часть заряда и снова поступали подобным же образом. Дославши весь заряд, досылали пыж, собиравший весь порох со стен канала, снова чистили канал банником и вкладывали ядро, обернутое несколькими слоями пакли. Прицела еще не существовало, но на стволе уже устраивали несколько мушек, имевших вид возвышенных площадок. Воспламенение заряда производили с помощью фитиля. Ручное огнестрельное оружие - аркебуз - вплоть до конца XV века не имело такого значения, как артиллерия. Оно было тяжело, капризно, уступало в скорострельности и убойной силе арбалету (в то время как из аркебуза делали один выстрел, арбалетчик успевал пустить три стрелы, а лучник - шесть). Порох в аркебузе перед каждым выстрелом поджигался, как и у пушек, фитилем, что было очень неудобно. Однако после того как в конце XV века изобрели сначала фитильный, а потом кремневый замок и появился мушкет, пехота, вооруженная огнестрельным оружием, стала оказывать все большее влияние на исход боя. Автор: Рыжов К.В.

▪ Железо

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ Компактный цифровой телескоп Dwarf 3 ▪ Чистая энергетика обошла угольную ▪ Сенсоры помогут остановить машину ▪ Путешествия во времени без временных парадоксов ▪ Драйверы для трехцветных светодиодов NLSF595

▪ раздел сайта Электрику. ПТЭ. Подборка статей ▪ статья Розетка в патроне. Советы домашнему мастеру ▪ статья Монарда дудчатая. Легенды, выращивание, способы применения ▪ статья Прибор агронома. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Смотрите другие статьи раздела

Смотрите другие статьи раздела