|

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДМЕТОВ ВОКРУГ НАС

Сотовая связь. История изобретения и производства

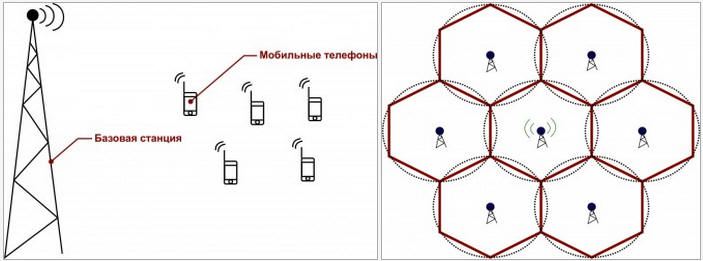

Справочник / История техники, технологии, предметов вокруг нас Сотовая связь, сеть подвижной связи - один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид шестиугольных ячеек (сот). Сеть составляют разнесенные в пространстве приемопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приемопередатчика в зону действия другого. Мобильная сеть включает большое число базовых станций, зоны обслуживания которых частично перекрываются, ввиду ограниченности их передающей мощности. Таким образом, зона, в которой теоритически гарантирована связь мобильного телефона с рассматриваемой базовой станцией, в плане представляет собой многогранник - ячейку, напоминающую пчелиную соту. Именно, отсюда этот вид мобильной радиосвязи получил свое название - сотовый.

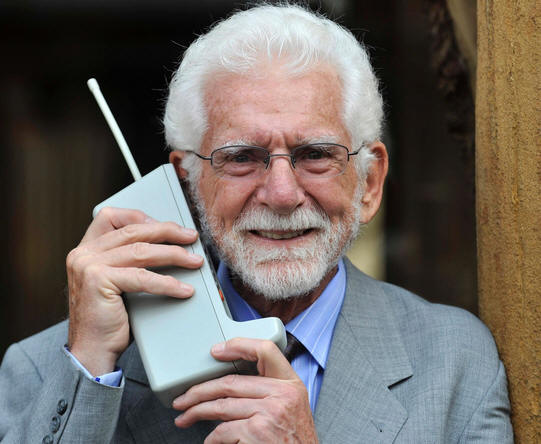

Оказывается, на вопрос, сколько лет телефону, ответить не так-то просто. Судите сами: принцип трансформирования вибрации мембраны от звуковых волн в электрический сигнал, который подлежит в дальнейшем передаче по проводам на расстояние, открыл французский исследователь Шарль Бурсоль в 1854 году. Позже немецкий естествоиспытатель Иоганн Рейс научился передавать по проводам музыкальные звуки. Но передавать речь все не получалось. Наконец, в 1876 году удача улыбнулась американскому изобретателю Александру Беллу, который догадался, что для передачи речи нужен постоянный ток, и разработал примитивный (но работающий) телефонный аппарат. Выглядел он ужасно: в центре "натюрморта" находился подковообразный магнит с намотанной на него проволокой - никакой эстетики. Оговоримся, что приоритет Белла - это американская версия истории, но некоторые исследователи ее оспаривают, находя в изобретении "русский след". Впрочем, запатентована технология была именно Беллом, да и словом "телефон" мы обязаны ему. С тех пор телефон начал стремительно меняться и внешне и изнутри. В 1920-е годы это был "колокольчик" со съемным громкоговорителем. В 1937 году телефон обзавелся привычной ныне трубкой и вращающимся диском для набора номера. И прожил в таком виде в СССР и в странах Восточной Европы до конца 1980-х. Советская промышленность никогда не выпускала беспроводные телефоны. Мобильность в пределах собственной квартиры решалась установкой длинного, более десяти метров, витого шнура, позволяющего унести телефон в соседнюю комнату. В начале 1990-х годов появились беспроводные телефоны с кнопочным набором. Постепенно домашние и офисные аппараты, работающие в диапазоне 50 МГц с радиусом действия в несколько десятков метров, были вытеснены 900-мегагерцевыми аппаратами. Последние обеспечивали более высокую помехозащищенность, некоторую защиту от аппаратов-двойников и радиус действия - до нескольких сот метров от базовой станции. Реальный радиус действия сильно зависел от типа помещения, числа бетонных переборок и прочих препятствий. Однако современные 900-мегагерцевые аппараты позволяют комфортно работать в крупном офисе и многоэтажном здании. По сути, предками сотовой подвижной связи были радиотелефонные удлинители и различные автономные сети радиосвязи. Кстати, широко известная еще в советские времена радиально-зоновая сеть спецсвязи "Алтай", которой пользовалась тогдашняя государственная элита, обеспечивала подвижность в пределах сот внушительного размера. Поскольку абонентов у этой сети было немного, вопрос об экономии радиочастотного ресурса тогда не стоял. Аналогичные системы связи имелись и в других странах, но это была лишь прелюдия к будущей сотовой связи. Внедрение настоящих сотовых сетей началось лишь после того, как была решена проблема экономии спектра радиочастот и найдены способы определения текущего местоположения подвижных абонентов. Это было необходимо для оптимального направления к ним вызовов и обеспечения непрерывности связи при перемещении абонента из одной соты в другую. Рождение сотовой связи относят к 1971 году. Именно тогда компания "Bell System" представила в Федеральную комиссию США по связи (FCC) описание архитектуры радиотелефонной связи, которая впоследствии и стала называться сотовой. Но путь от идеи до реального проекта занял довольно долгий срок - коммерческие сотовые сети заработали лишь через десять лет. Разработка в 1970-х годах сотовых систем и их последующее внедрение в 1980-х годах потребовали решения разнообразных и весьма непростых технических проблем. Одной из серьезнейших было создание небольших по размерам и весу переносных абонентских терминалов. На рубеже 1970-х годов даже передовые по техническим решениям автомобильные терминалы весили немногим менее 15 килограммов. И такое же по назначению устройство надо было реализовать в размерах и весе, приемлемых для удержания одной рукой возле уха. Первыми успехами удалось блеснуть специалистам компании "Motorola" (США). Один из родоначальников новых направлений телекоммуникаций - Мартин Купер, занимавший в начале 1970-х годов пост вице-президента компании "Motorola". Он первым предложил пути кардинального уменьшения размеров радиотелефона. И вот в 1973 году появился первый сравнительно небольшой радиотелефон, который успешно прошел лабораторные испытания. Мартин Купер сделал с него первый звонок коллеге-конкуренту из "Bell Laboratories". Как свидетельствует сам Купер, он произнес следующие слова: "Представь себе, Джоэл, что я звоню тебе с первого в мире сотового телефона. Он у меня в руках, а я иду по нью-йоркской улице".

В середине 1980-х годов имя Мартина Купера было помещено в Зале Славы беспроводной связи. Первые системы сотовой связи были аналоговыми и обладали одним серьезным недостатком - несовместимостью систем различных производителей. Это существенно ограничивало возможности перемещения абонентов между странами и даже городами, в которых были развернуты разнотипные системы. Столь привычные современному пользователю аналоговые сотовые сети начали создаваться в начале 1980-х годов во многих странах Европы на базе унифицированного оборудования стандарта MMT-450 и в США - на базе стандарта AMPS. Именно им в ту пору суждено было принять на себя основную часть подвижных абонентов во всем мире. В результате европейской инициативы в 1982 году возникла группа экспертов подвижной связи GSM (Group Special Mobile) из 17 европейских администраций связи, которая приступила к разработке нового цифрового стандарта сотовой связи. Многолетние усилия GSM увенчались успехом, и сегодня мы имеем еще одну широко распространенную расшифровку аббревиатуры GSM. Global System for Mobile Communications (глобальная система подвижной связи). Для решения проблем внедрения и эксплуатации нового стандарта в 1987 году была основана европейская рабочая группа MoU - меморандум понимания сущности совместных соглашений по использованию. Это сообщество партнеров насчитывает к настоящему моменту не одну сотню операторов из почти 100 стран мира. Серьезный подход европейцев к созданию нового стандарта привел к успеху - появлению нынешнего лидера европейской сотовой связи - стандарту GSM, работающего в диапазоне 900 МГц. "В 1988 году были приняты основные документы и началось освоение производства оборудования для сервисных систем этого стандарта, - пишет в журнале "Радио" А. Голышев. - А в 1991 году первые сети GSM уже стали практически эксплуатироваться. До сих пор процесс создания этого стандарта может считаться образцом совместного решения сложных технических и организационных задач большой группой стран. Разработанные в рамках GSM системные и технические решения широко используются в настоящее время при создании перспективных цифровых систем сотовой связи, в том числе и на базе других технологий. В первую очередь, к таким решениям относится построение сетей GSM на принципах интеллектуальных сетей, применение модели открытых систем, внедрение новых эффективных моделей повторного использования частот и т п.". В стандарте используется многостанционный доступ с временным разделением каналов (TDMA), функционирующий в диапазоне частот 890...915 МГц (по линии "вверх") и 935...960 МГц (по линии "вниз") с шириной полосы канала 200 кГц. Помимо каналов трафика присутствуют также каналы управления. Таким образом, в одном физическом радиоканале в GSM реализовано восемь логических каналов связи, каждым из которых может пользоваться отдельный абонент. Одна базовая станция может поддерживать максимально 16-20 радиоканалов. Максимальная скорость передачи данных в системе - 9,6 Кбит в секунду. В стандарте GSM применяется так называемая спектрально-эффективная гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом. Для защиты от ошибок в радиоканалах системы GSM используется сверточное и блочное кодирование с перемежением. Сверточное кодирование борется с одиночными ошибками, перемежение позволяет преобразовать групповые ошибки в одиночные, а блочное кодирование освобождает от оставшихся нескорректированных ошибок. Повышение эффективности кодирования и перемежения при малой скорости перемещения абонентских терминалов достигается медленным переключением рабочих частот в процессе сеанса связи со скоростью 217 скачков в секунду. Для высокой степени безопасности передачи сообщений осуществляется их дополнительное шифрование по алгоритму с открытым ключом. "Функциональный состав системы вполне традиционный, - отмечает А. Голышев, - она состоит из центра коммутации, центра управления и обслуживания, базовых станций и абонентских терминалов. Центр коммутации обслуживает группу ячеек (сот), в каждой из которых находится базовая станция (отдельные группы базовых станций управляются специализированным контроллером), обеспечивая все виды соединений, в которых нуждается абонентская подвижная станция, а также "эстафетную передачу" при движении абонента (из соты в соту) и переключение радиоканалов при появлении помех или неисправностей. Центр коммутации непрерывно отслеживает местонахождение подвижных станций, сохраняя эту информацию в специальных защищенных базах данных. Это позволяет осуществлять обслуживание (роуминг) пользователей других сетей данного стандарта (принадлежащих другим операторам)... ...Разработчики позаботились о том, чтобы система GSM обладала собственным внутренним механизмом определения местоположения абонентов и маршрутизации вызовов, не зависящим от конкретной телефонной сети, к которой подключена, и соответственно могла бы достаточно просто сделать то же самое в любой части каждой страны. Все это облегчает организацию автоматического роуминга, что ныне широко используется во всем мире". Для исключения несанкционированного доступа в сеть GSM производится аутентификация абонента. При этом каждый получает на время пользования сетью стандартный модуль подлинности абонента, который содержит международный идентификационный номер, свой индивидуальный ключ и алгоритм аутентификации. Вставив свою карту в терминал, абонент превращает последний в свой индивидуальный аппарат. Чтобы обеспечить дополнительную защиту своего терминала, абонент может установить такой режим работы, при котором необходимо дополнительно набрать на клавиатуре pin-код. Еще один важный узел сети GSM, отвечающий за ее надежность, - это центр эксплуатации и технического обслуживания (OMC). Он обеспечивает контроль и управление всеми компонентами сети, а также контролирует качество ее работы. В зависимости от характера неисправности OMC позволяет устранить ее автоматически или с помощью экстренного вмешательства технического персонала. Сеть GSM имеет центр управления, предназначенный для эксплуатации и технического обслуживания всей сети, которая может содержать несколько региональных OMC. Система предоставляет своим абонентам широкий спектр услуг передачу вызова, оповещение о тарифных расходах, включение в закрытую группу пользователей. Применение в сети различного оборудования позволяет, кроме осуществления голосовой связи, передавать данные, короткие сообщения, сигналы экстренных служб, в том числе аварийной информации, сигналов охраны квартир, бедствия. Автор: Мусский С.А.

▪ Томограф ▪ Танк

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ Опыты на шимпанзе - под запретом ▪ Обнаружена планета в 9 раз больше Юпитера ▪ Карьерные самосвалы Vale на этаноле

▪ раздел сайта Автомобиль. Подборка статей ▪ статья Инструкция по охране труда для электромеханика АТС ▪ В чем заключена специфика Англии в IХ-ХI вв? Подробный ответ ▪ статья Индийский крыжовник. Легенды, выращивание, способы применения ▪ статья Усилитель на микросхеме TDA2008, 12 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Смотрите другие статьи раздела

Смотрите другие статьи раздела