|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Индикаторы уровня сигнала

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аудиотехника Не секрет, что звучание системы во многом зависит от уровня сигнала на ее участках. Контролируя сигнал на переходных участках схемы, мы можем судить о работе различных функциональных блоков: коэффициенте усиления, вносимых искажениях и т.д. Так же бывают случаи, когда результирующий сигнал просто не возможно услышать. В тех случаях, когда не возможно контролировать сигнал на слух, применяются различного рода индикаторы уровня. Для наблюдения могут использоваться как стрелочные приборы, так и специальные устройства, обеспечивающие работу "столбцовых" индикаторов. Итак, рассмотрим их работу более подробно. 1. Шкальные индикаторы 1.1 Простейший шкальный индикатор Этот вид индикаторов наиболее прост из всех существующих. Шкальный индикатор состоит из стрелочного прибора и делителя. Упрощенная схема индикатора приведена на рис.1.

В качестве измерителей чаще всего используются микроамперметры с током полного отклонения 100 - 500мкА. Такие приборы рассчитаны на постоянный ток, поэтому для их работы звуковой сигнал необходимо выпрямить диодом. Резистор предназначен для преобразования напряжения в ток. Собственно говоря, прибор измеряет ток, проходящий через резистор. Рассчитывается элементарно, по закону Ома (был такой. Георгий Семеныч Ом) для участка цепи. При этом нужно учесть, что напряжение после диода будет в 2 раза меньше. Марка диода не важна, так что подойдет любой, работающий на частоте больше 20кГц. Итак, расчет: R = 0.5U/I где: R - сопротивление резистора (Ом) U - Максимальное измеряемое напряжение (В) I - ток полного отклонения индикатора (А) Гораздо удобнее оценивать уровень сигнала, задав ему некоторую инерционность. Т.е. индикатор показывает среднее значение уровня. Этого легко добиться, подключив параллельно прибору электролитический конденсатор, однако следует учесть, что при этом напряжение на приборе увеличится в (корень из 2) раз. Такой индикатор может быть использован для измерения выходной мощности усилителя. Что же делать, если уровня измеряемого сигнала не хватает, что бы "расшевелить" прибор? В этом случае на помощь приходят такие парни, как транзистор и операционный усилитель (далее ОУ). 1.2 Шкальный индикатор на транзисторе Если можно измерить ток через резистор, то можно измерить и коллекторный ток транзистора. Для этого нам понадобится сам транзистор и коллекторная нагрузка (тот же самый резистор). Схема шкального индикатора на транзисторе приведена на рис. 2.

Здесь тоже все просто. Транзистор усиливает сигнал по току, а в остальном все работает так же. Коллекторный ток транзистора должен превышать ток полного отклонения прибора как минимум в 2 раза (так оно спокойнее и для транзистора, и для Вас), т.е. если ток полного отклонения 100 мкА, то коллекторный ток должен быть не менее 200мкА. Собственно говоря, это актуально для миллиамперметров, т.к. через самый слабый транзистор "со свистом" пролетает 50 мА. Теперь смотрим справочник и находим в нем коэффициент передачи по току h21э. Вычисляем входной ток: Ib = Ik/h21Э где: Ib - входной ток Ik - ток полного отклонения = ток коллектора h21Э - коэффициент передачи тока R1 вычисляется по закону Ома для участка цепи: R=Ue/Ik где:R - сопротивление R1 Ue - напряжение питания Ik - ток полного отклонения = ток коллектора R2 предназначен для подавления напряжения на базе. Подбирая его нужно добиться максимальной чувствительности при минимальном отклонении стрелки в отсутствии сигнала. R3 регулирует чувствительность и его сопротивление, практически, не критично. Бывают случаи, когда сигнал требуется усилить не только по току, но и по напряжению. В этом случае схема индикатора дополняется каскадом с ОЭ. Такой индикатор применен, например, в магнитофоне "Комета 212". Его схема приведена на рис. 3.

1.3 Шкальный индикатор на ОУ Такие индикаторы обладают высокой чувствительностью и входным сопротивлением, следовательно, вносят минимум изменений в измеряемый сигнал. Один из способов использования ОУ - преобразователь "напряжение - ток" приведен на рис. 4.

Такой индикатор обладает меньшим входным сопротивлением, зато весьма прост в расчетах и изготовлении. Вычислим сопротивление R1: R=Us /Imax где: R - сопротивление входного резистора Us - Максимальный уровень сигнала Imax - ток полного отклонения Диоды выбираются по тому же критерию, как и в других схемах. Если уровень сигнала низок и (или) требуется высокое входное сопротивление, можно воспользоваться повторителем. Его схема приведена на рис. 5.

Для уверенной работы диодов, выходное напряжение рекомендуется поднять до 2-3 В. Итак в расчетах отталкиваемся от выходного напряжения ОУ. Первым делом выясним нужный нам коэффициент усиления: К= Uвых/Uвх. Теперь вычислим резисторы R1 и R2: K=1+(R2/R1) В выборе номиналов ограничений, казалось бы, нет, но R1 не рекомендуется ставить меньше 1кОм. Теперь вычислим R3: R=Uo/I где: R - сопротивление R3 Uo - выходное напряжение ОУ I - ток полного отклонения 2. Пиковые (светодиодные) индикаторы 2.1 Аналоговый индикатор Пожалуй, наиболее популярный вид индикаторов в настоящее время. Начнем с простейших. На рис.6 приведена схема индикатора "сигнал/пик" на основе компаратора. Рассмотрим принцип действия. Порог срабатывания задан опорным напряжением, которое устанавливается на инвертирующем входе ОУ делителем R1R2. Когда сигнал на прямом входе превышает опорное напряжение, на выходе ОУ появляется +Uп, открывается VT1 и загорается VD2. Когда сигнал ниже опорного напряжения, на выходе ОУ действует -Uп. В этом случае открыт VT2 и светится VD2. Теперь рассчитаем это чудо. Начнем с компаратора. Для начала выберем напряжение срабатывания (опорное напряжение) и резистор R2 в пределах 3 - 68 кОм. Вычислим ток в источнике опорного напряжения Iatt=Uоп/Rб где: Iatt - ток через R2 (током инвертирующего входа можно пренебречь) Uоп - опорное напряжение Rб - сопротивление R2

Теперь вычислим R1. R1=(Ue-Uоп)/ Iatt где: Ue - напряжение источника питания Uоп - опорное напряжение (напряжение срабатывания) Iatt - ток через R2 Ограничительный резистор R6 подбирается по формуле R1=Ue/ ILED где: R - сопротивление R6 Ue - напряжение питания ILED - прямой ток светодиода (рекомендуется выбрать в пределах 5 - 15 мА) Компенсирующие резисторы R4, R5 выбираются по справочнику и соответствуют минимальному сопротивлению нагрузки для выбранного ОУ. 2.2 Индикаторы на логических элементах Начнем с индикатора предельного уровня с одним светодиодом (рис. 7). В основе этого индикатора лежит триггер Шмитта. Как известно триггер Шмитта обладает некоторым гистерезисом т.е. порог срабатывания отличается от порога отпускания. Разность этих порогов (ширина петли гистерезиса) определяется отношением R2 к R1 т.к. триггер Шмитта представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Ограничительный резистор R4 вычисляется по тому же принципу, что и в предыдущей схеме. Ограничительный резистор в цепи базы рассчитывается исходя из нагрузочной способности ЛЭ. Для КМОП (рекомендуется именно КМОП-логика) выходной ток составляет примерно 1,5 мА.

Для начала вычислим входной ток транзисторного каскада: Ib=ILED/h21Э где: Ib - входной ток транзисторного каскада ILED - прямой ток светодиода (рекомендуется выставить 5 - 15 мА) h21Э - коэффициент передачи тока Теперь мы можем приблизительно рассчитать входное сопротивление: Z=E/Ib где: Z - входное сопротивление E - напряжение питания Ib - входной ток транзисторного каскада Если входной ток не превышает нагрузочную способность ЛЭ можно обойтись без R3, в противном случае его можно рассчитать по формуле: R=(E/Ib)-Z где: R - R3 E - напряжение питания Ib - входной ток Z - входное сопротивление каскада Для измерения сигнала "столбиком" можно собрать многоуровневый индикатор (рис. 8). Такой индикатор прост, но его чувствительность мала и годится только для измерения сигналов от 3-х вольт и выше. Пороги срабатывания ЛЭ устанавливаются подстроечными резисторами. В индикаторе использованы элементы ТТЛ, в случае применения КМОП, на выходе каждого ЛЭ следует установить усилительный каскад.

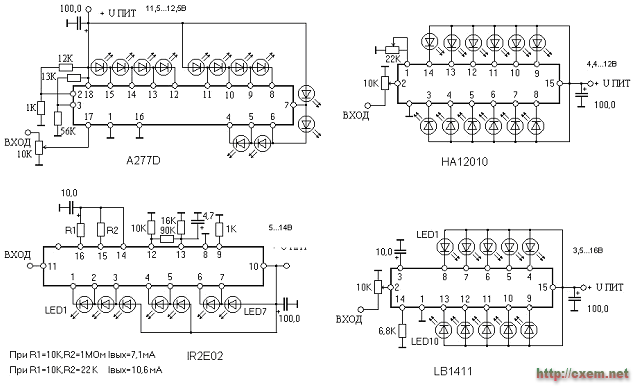

2.3. Пиковые индикаторы на специализированных микросхемах Наиболее простой вариант изготовления оных. Некоторые схемы приведены на рис. 9

Так же можно использовать и другие усилители индикации. Схемы включения к ним можно спросить в магазине или у Яндекса. Так же можно заказать готовые наборы у Мастеркита, masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 3. Пиковые (люминесцентные) индикаторы В свое время применялись в отечественной технике, сейчас широко применяются в музыкальных центрах. Такие индикаторы весьма сложны в изготовлении (включают в себя специализированные микросхемы и микроконтроллеры) и в подключении (требуют нескольких источников питания). Я не рекомендую использовать их в любительской технике. Автор: Павел Улитин, Overlord7[собачка]yandex.ru, ICQ#: 322-026-295; Публикация: cxem.net

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ Портативный увлажнитель кожи лица Xiaomi Lady Bei ▪ Новый материал десятилетиями накапливает и сохраняет солнечную энергию ▪ LPC3200 - новое семейство 32-разрядных микроконтроллеров ▪ Универсальный программатор MPLAB PM3

▪ раздел сайта Нормативная документация по охране труда. Подборка статей ▪ статья Домашняя наковальня. Советы домашнему мастеру ▪ статья Что помогает японцам хорошо перерабатывать углеводы морских водорослей? Подробный ответ ▪ статья Эксплуатация резервуаров Я-1-ОСВ. Типовая инструкция по охране труда ▪ статья УКВ ЧМ пpиемник на м/с КХА058. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники ▪ статья Монета и спичечный коробок. Секрет фокуса

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: