|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Мистика коротких антенн. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

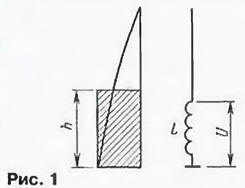

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны. Теория Когда хотят похвалить высокую чувствительность приемника часто говорят, что он, мол, принимает сигналы радиостанций даже на "кусок провода ". В этой статье автор теоретически и экспериментально доказывает, что пресловутый "кусок провода" - далеко не самая плохая антенна, а при надлежащем согласовании со входом приемника может обеспечить весьма большое напряжение сигнала. Для радиовещательного приема на длинных и средних волнах раньше повсеместно применялись, да и теперь, несмотря на широкое распространение ферритовых магнитных антенн, еще часто используются электрические антенны в виде отрезка обычного провода, расположенного вертикально. При работе с такой антенной для хорошего приема требуется заземление или противовес. В самом простейшем случае противовесом служит корпус приемника, а если он питается от сети, то противовесом будут провода сетевого шнура и самой электрической сети. Горизонтальные проволочные антенны применяются редко, поскольку все радиостанции ДВ и СВ диапазонов излучают волны исключительно с вертикальной поляризацией, что связано со свойствами поверхности Земли, близкими к свойствам проводника для этих диапазонов. Радиолюбителям, особенно тем, кто экспериментировал с простейшими и недостаточно чувствительными приемниками прямого усиления, известно, что короткие проволочные антенны весьма эффективны, в частности, отрезок провода длиной 1...2 м развивает часто значительно больший сигнал, чем ферритовая антенна. В чем же секрет? Ведь длина проволочной антенны неизмеримо меньше длины волны, и по всем канонам она не должна быть эффективной. Попытки проанализировать работу короткой вертикальной радиоприемной антенны, а также желание оптимизировать ее, привели к очень любопытным, и даже, удивительным результатам, которые автор предлагает любознательным читателям. Оптимизация, в смысле получения максимального напряжения на входе приемника (именно напряжения, а не мощности!), свелась к исключению конденсатора входного контура и замене его емкостью самой антенны, как показано на рис. 1. При этом входное сопротивление УРЧ предполагалось бесконечно большим, что при использовании полевого транзистора на ДВ и СВ близко к истине. Входная емкость УРЧ и емкость катушки суммируются с емкостью антенны. При анализе их учитывать не будем.

На рис. 1 показано также распределение тока в антенне, представляющее собой начальный участок синусоиды. С достаточной точностью его можно считать треугольным. Заменив его прямоугольником той же площади, получим действующую высоту антенны h, равную половине ее геометрической высоты. Индуктивность катушки подбирается такой, чтобы совместно с емкостью антенны получить резонанс на принимаемой частоте. Эквивалентная схема получившейся цепи показана на рис. 2.

При резонансе емкостное сопротивление антенны - Хс равно индуктивному Xt (по абсолютному значению) и реактивные сопротивления компенсируют друг друга, поэтому ток в цепи максимален и равен e/R, где е - ЭДС сигнала, развиваемая в антенне (е = Eh: Е - напряженность поля), и R - активное сопротивление цепи. Поскольку напряжение на вход УРЧ (U) снимается с катушки, оно равно току в цепи, помноженному на индуктивное сопротивление катушки: U = EhXL / R. У нас получилась простая формула расчета напряжения, развиваемого описанной антенной. Абсолютное значение параметра XL =Xc определяется длиной антенны (емкость антенны составляет 7...15 пф на метр длины) и принимаемой частотой сигнала f. Поэтому Хс = 1/2πfC. Соответствующую индуктивность также легко найти: L = XL /2πf. Е должно быть известно, a h можно измерить линейкой. Но формулу можно и еще более упростить, заметив, что отношение XL /R есть ни что иное, как добротность Q антенной цепи: U = EhQ. При короткой антенне добротность всей цепи практически равна добротности катушки. В качестве примера посчитаем сигнал от не слишком удаленной ДВ или СВ радиостанции с напряженностью поля 10 мВ/м, принимаемой на отрезок провода длиной 2 м (h = 1 м). Добротность антенного контура положим равной 100. Произведя несложные перемножения чисел, приходим к весьма удивительному результату - U = 1 В! Этого напряжения вполне достаточно для детектирования сигнала даже без УРЧ. Но надо сделать некоторые оговорки. Во-первых, катушка должна иметь довольно большую индуктивность. В нашем примере даже в середине СВ диапазона на частоте 1 МГц реактивное сопротивление XL составляет около 10 кОм. индуктивность около 1.5 мГн, а резонансное сопротивление антенного контура, равное XLQ, близко к 1 МОм. Входное сопротиьление УРЧ или детектора должно быть еще больше. Такова плата за высокое напряжение, развиваемое антенной. Возникает вопрос, а нельзя ли катушку большой индуктивности в схеме рис. 1 заменить обычным колебательным контуром? Конечно, можно, но развиваемое на контуре напряжение сигнала при этом будет меньше. Избавляя читателя от довольно трудоемкого математического анализа, скажем только, что напряжение сигнала уменьшается (примерно) пропорционально отношению емкости антенны к полной емкости контура. Объясняется это тем, что дополнительные реактивные токи, протекая через сопротивление катушки R, вызывают и дополнительные потери. Ясно, что собственная емкость катушки и входная емкость УРЧ также играют вредную роль, уменьшая развиваемое напряжение. В приведенном примере, применив стандартную средневолновую катушку индуктивностью 200 мкГн с подключенным параллельно ей конденсатором емкостью около 130 пФ для настройки на частоту 1 МГц. мы получим на контуре напряжение сигнала около 0,15 В. что, в общем-то, тоже не мало! Далее, ради интереса предположим, что катушка идеальна и не имеет потерь. Теперь эквивалентная схема будет выглядеть, как на рис. 3. Кстати, в этом случае можно безболезненно уменьшить индуктивность катушки и подсоединить параллельно контурный конденсатор. Получившийся контур придется настроить на несколько более высокую частоту, чем нужная, на которой он будет обладать индуктивным характером сопротивления, тем большим, чем меньше расстройка. Подбирая расстройку, получаем индуктивное сопротивление контура Xt, в точности равное емкостному сопротивлению антенны - Хс, и снова приходим к эквивалентной схеме рис. 3. Практически настройка производится как обычно, по максимуму напряжений сигнала на контуре, и соответствует точному резонансу контура на нужной частоте, с учетом емкости антенны.

Что же теперь представляет собой активное сопротивление антенной цепи? Раньше оно складывалось из сопротивления потерь катушки и сопротивления излучения антенны, причем последнее было значительно меньше, и мы им пренебрегли. Теперь сопротивление потерь катушки равно нулю, конденсатор, если он есть, также практически потерь не вносит, и остается только сопротивление излучения. Как известно из теории, для коротких антенн Rизл = 1600h/λ2. Подставив это выражение в полученную нами формулу для напряжения, развиваемого на катушке, получаем U = EXLλ2/1600h, т. е. при укорочении антенны напряжение даже возрастает! Предвижу возражения; этот фантастический результат получен, мол. для нереальных условий, т. е. когда потери в катушке отсутствуют, а ее добротность стремится к бесконечности. Разумеется, никто не собирается помещать катушку в жидкий гелий, чтобы получить сверхпроводимость и добиться отсутствия потерь - хотя это можно сделать, но будет слишком дорого и хлопотно. Давным-давно известен и широко используется другой путь - компенсация потерь в катушке с помощью положительной обратной связи, или регенерация. При подходе к порогу самовозбуждения в регенераторе эквивалентная добротность контура намного возрастает, а с ней увеличиваются и напряжение сигнала и чувствительность. Получается, что легенды о необыкновенных приемных качествах Q-умножителей, использующих регенерацию во входном контуре, возникли совсем не на пустом месте! На длинных и средних волнах регенерацию во входном контуре используют не часто, в основном потому, что при большой добротности сужается полоса пропускания (В) и ослабляются высшие частоты звукового спектра AM сигналов, ведь В = f/Q. Но на коротких волнах и требуемые полосы поуже и частоты повыше, поэтому там большую добротность входного контура можно только приветствовать. По измерениям, проведенным автором, получить довольно стабильную добротность 10 000 в хорошо спроектированном Q-умножителе вполне возможно. Посчитаем, какое напряжение разовьет довольно слабый сигнал с Е =10 мкВ/м в нашей антенне длиной 2 м, присоединенной к такому контуру: U = EhQ = 0,1 В. Комментарии, как говорят, излишни. Для подтверждения сказанного, автор собрал устройство, показанное на рис. 4. Это "истоковый" детектор на полевом транзисторе (когда-то аналогичные по своим свойствам детекторы делались на лампах и назывались катодными). Сопротивление в цепи истока выбрано довольно большим, транзистор работает вблизи отсечки, на нижнем сгибе характеристики и поэтому хорошо детектирует AM сигнал. Большое запирающее смещение на затворе (относительно истока) гарантирует высокое входное сопротивление, а 100% ООС по звуковой частоте обеспечивает малые искажения. Конденсатор С2 и цепочка R3C4 отфильтровывают высокочастотные составляющие, а переменный резистор R4 служит регулятором громкости. С него звуковой сигнал подавался на простой УМЗЧ (В. Поляков. "Универсальный усилитель 3Ч". - Радио. 1994. № 12. с. 34, 35). Конденсатор входного контура заменяет емкость антенны, катушки и входную емкость транзистора. Антенной служит полутораметровый отрезок провода, протянутый от рабочего стола на окно, а заземлением служит труба центрального отопления подокном. Катушка была взята готовая, от магнитной антенны промышленного ДВ приемника. Она содержала около 250 витков провода ПЭЛ 0,2, намотанных в один слой виток к витку на каркасе диаметром 12 мм. Для настройки служил магнитный стержень той же антенны, вдвигаемый в катушку. Ввиду малой емкости настройка контура получилась на частоты средневолнового диапазона. Четыре московских радиостанции развивали на затворе транзистора сигнал от 0,5 до 1,5 В. так что теория полностью подтвердилась - регулятор громкости приходилось устанавливать на минимум! Померить высокочастотное напряжение на затворе было совсем не просто - осциллограф к затвору подключить нельзя из-за шунтирования сигнала. Щуп осциллографа подключался к истоку, вместо конденсатора С2. Детектирование при этом становилось хуже, зато транзистор передавал высокочастотный сигнал в режиме истокового повторителя. Уменьшая емкость С2. можно наблюдать регенерацию и даже самовозбуждение. Обратная связь при этом получается по схеме емкостной трехточки. образованной емкостью затвор-исток и конденсатором С2. При достаточной регенерации можно было в вечернее время слушать и дальние станции. Любопытен такой факт: когда во время эксперимента провод антенны оторвался от контура, прием московских станций продолжался (хотя и со значительно меньшей громкостью) на ферритовый стержень. Автор: В.Поляков, г.Москва

Стерильного нейтрино не существует

15.01.2026 Беспроводные наушники и колонки Fender

15.01.2026 Польза белкового завтрака

14.01.2026

▪ Электромобиль Volkswagen e-Golf ▪ Диоксида титана повышает интенсивность излучения лазерных светодиодов ▪ Технология HDR10+ набирает популярность ▪ Пластиковые шестерни вместо металлических

▪ раздел сайта Большая энциклопедия для детей и взрослых. Подборка статей ▪ статья Плиний Старший. Знаменитые афоризмы ▪ статья Кто первым использовал криптографию для переписки? Подробный ответ ▪ статья Директор по железнодорожному транспорту. Должностная инструкция ▪ статья Лак для кожи. Простые рецепты и советы ▪ статья Из большого шара - маленький. Секрет фокуса

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Оставьте свой комментарий к этой статье: