|

КУЛЬТУРНЫЕ И ДИКИЕ РАСТЕНИЯ

Свекла сахарная. Легенды, мифы, символизм, описание, выращивание, способы применения

Справочник / Культурные и дикие растения Содержание

Свекла сахарная, Beta vulgaris. Фотографии растения, основные научные сведения, легенды, мифы, символизм

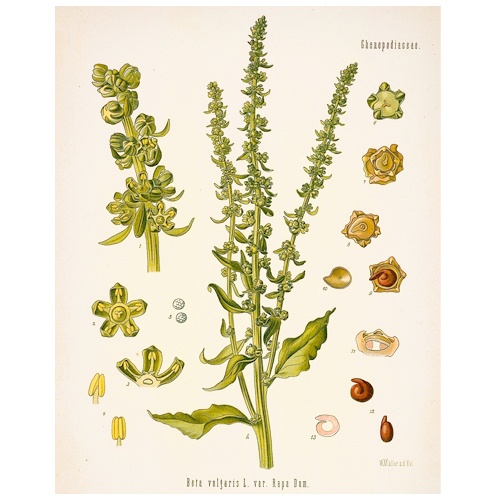

Основные научные сведение, легенды, мифы, символизм Род: Свекла (Beta) Семейство: Амарантовые (Amaranthaceae) Происхождение: Юго-Восточная Европа и Западная Азия Ареал: Свекла сахарная распространена по всему миру, выращивается в умеренном климате Химический состав: Корнеплоды свеклы богаты сахаром (обычно содержат около 10 % сахарозы), а также содержат витамины C, B1, B2, калий, железо, магний и другие питательные вещества. В листьях и стеблях присутствуют нитраты. Хозяйственное значение: Свекла сахарная выращивается в качестве источника сахара, а также используется в кулинарии для приготовления блюд. Кроме того, ее листья используются в качестве корма для скота. Свекла также применяется в медицине благодаря своим антиоксидантным свойствам и способности улучшать кровообращение и зрение. Легенды, мифы, символизм: Одна из легенд связана с греческой мифологией. В древнегреческой мифологии богиня любви Афродита была связана со свеклой, и считалось, что употребление свеклы помогало сохранить красоту и молодость. Кроме того, в древнегреческой мифологии свекла также связывалась с богиней Земли, Деметрой. В других культурах свекла также была символом жизни и плодородия. В славянской мифологии свекла связывалась с богиней Ладой, которая была богиней рождества и плодородия. В древнеримской мифологии свекла была символом фертильности и богатства. В славянской культуре свекла является символом здорового образа жизни и здорового питания. В некоторых странах, таких как Швейцария, свекла используется в качестве символа экологического движения.

Свекла сахарная, Beta vulgaris. Описание, иллюстрации растения Свекла, Beta vulgaris L. Классификация, синонимы, ботаническое описание, пищевая ценность, выращивание

Названия: бел. и укр. буряк; аз. чугундур; арм. чакндех; груз, чархали; нем. Rote Rube, Salatriibe, Rote Bete, Rahne, Randig; гол. beetwortel, bieten kroten; дат. rodbede; швед, rodbeta; англ. beet, gardenbeet; фр. betterave potagere; ит. barbabietola; исп. remolacha hortelana; порт, beterraba; рум. sfecle pentru salata; венг. voros repa, cekla гера; чеш. repa cervena, repa salatova; словен. rdeca-salatna pesa; серб, crvena-repablitva; польск. buraczki cwiklowe; яп. fudanso, tozischa, sangozinna. Названия мангольда: нем. Mangold, Beisskohl; гол. snijbiet, warmoesbiet; дат. bladbede; швед, blad beta, mangold; англ. swiss chard, silver beet; фр. poiree, bette, jotte; ит. bieta, bietola; исп. acelga; порт, acelga; рум. mangold; венг. mangold, cekla; чеш. cvikla cirimska kapusta; словен. grednobela pesa; серб, rimeko kelje, mangold, cikla; польск. cwikla, bocwina. Растения культурных сортов свеклы в первый год жизни образуют сочные мясистые корнеплоды (корнеплодные свеклы) или дают большую массу листьев, обычно с широкими и толстыми черешками (мангольды, или листовые свеклы). Только у длинных сортов свеклы в образовании корнеплода значительное участие принимает корень. У крупных и плоских сортов корнеплод почти полностью состоит из разросшегося подсемядольного колена. На второй год жизни и корнеплодные свеклы, и мангольды стволятся, цветут и дают семена. Мангольды на этом и заканчивают свой жизненный цикл. Корнеплодные же свеклы продолжают жить. Если такие корнеплоды сохранить и высадить на третий год, они опять будут стволиться и давать семена, а корнеплод будет разрастаться.

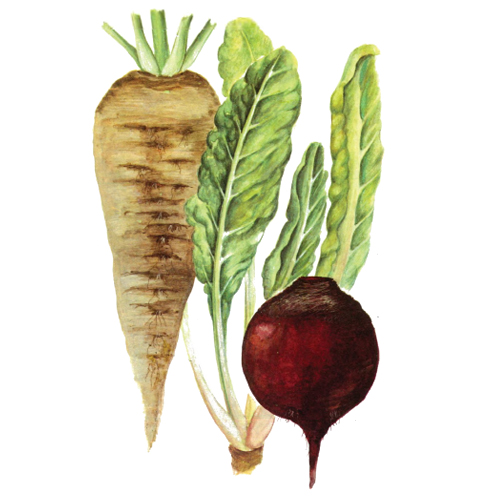

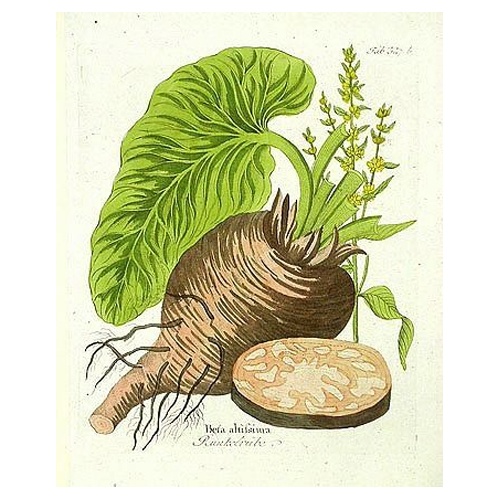

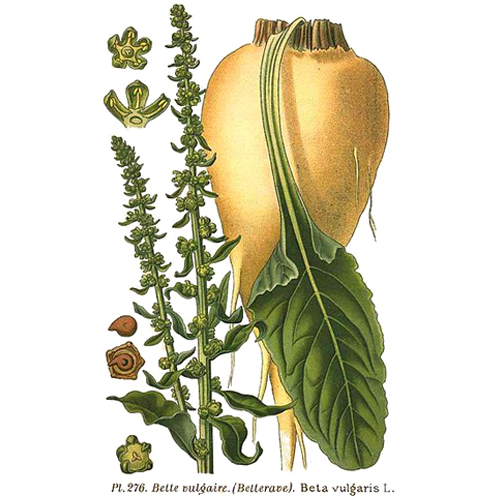

Слева направо: свекла сахарная, мангольд, свекла красная Среди мангольдов есть некоторые формы с утолщенным корнеплодом, например сорта Бразильский и Чилийский, что указывает на общность происхождения этих растений и на возможность многолетия и у мангольда. Таким образом, свекла - многолетнее растение. Большое значение для поведения отдельных почек свеклы имеет температура. Если свеклу выращивать все время в тепле (т. е. без понижений температуры), она никогда не зацветет, а будет разрастаться, превращаясь в большой корнеплод уродливой формы. Нередко отдельные растения свеклы цветут преждевременно - в первый год жизни. С другой стороны, среди семенников встречаются так называемые "упрямцы", которые не цветут даже на второй год жизни растения. У семенных растений свеклы тип куста стоячий, распластанный или полустоячий, высотой около 1 м. Прикорневые листья черешковые, цельные, с сердцевиднояйцевидной пластинкой. Стеблевые листья более мелкие, вытянутые, островершинные и самые верхние почти ланцетные. На стеблях развиваются метельчатые соцветия, состоящие из длинных рыхлых колосьев, на которых в мутовках расположены обоеполые цветки (по 2-4 и более). Цветки мелкие, зеленоватые, с красной и желтой пигментацией, с остроконечными ланцетовидными прицветниками. Тычинок 5. Околоцветники отдельных цветковых мутовок срастаются, образуя соплодия-клубочки. Из клубочка со временем появляется несколько (по числу, сросшихся цветков) проростков.(всходов). Вид Beta vulgaris L. разделяют на семь подвидов. Один подвид встречается в культурном или одичавшем состоянии в Юго-Восточной Азии; культурные подвиды - subsp. cicla L. (мангольды) и subsp. rapacea Krass. (корнеплодные свеклы); в пределах этих подвидов выделяют южный климатип, куда входят формы средиземноморские и восточные, и северный климатип, к которому относятся европейские и североамериканские сорта, нежели длинные. Лежкость. Все сорта свеклы сохраняются довольно хорошо, причем более крупные хранятся лучше. Урожайность. Потенциальной возможностью дать максимальный урожай, несомненно, отличаются крупные, длинные сорта, но по фактическому урожаю картина складывается в зависимости от условий возделывания. В условиях северного короткого вегетационного периода крупные поздние сорта не успевают вызреть и попадают по урожаю на последние места. Плотные почвы не позволяют хорошо развиваться даже круглым и тем более длинным сортам; в этих условиях на первые места по урожаю выходят короткие сорта. Поэтому выбор наиболее урожайных сортов свеклы решается на основе сортоиспытания. Автор: Ипатьев А.Н.

Сахарная свекла, Beta vulgaris. Способы применения, происхождение растения, ареал, ботаническое описание, выращивание

Противоречивы сведения о происхождении культурной свеклы. Считается, что родина культурной свеклы - страны Средиземноморья: для листовой - о-ва Кипр, Крит, Сицилия (2-е тысячелетие до н. э.), для корнеплодной - Греция и Византия (начало нашей эры), откуда она распространилась на восток, а несколько позднее - в Западную Европу. Введение свеклы в культуру относится к IV-VI вв. до н. э. Свекла в Древней Греции и Риме была широко известным огородным и лекарственным растением, выращивали ее листовые формы. Название свеклы у славян имеет греческие корни. Первоначальное возделывание корнеплодной свеклы в Западной Европе началось с Северной Италии, Германии и Швейцарии. При совместном выращивании листовой и корнеплодной свеклы в огородах и садах происходила их естественная гибридизация. На поля корнеплодная свекла перенесена в связи с развитием животноводства. В XVIII в. в Западной Европе произошло выделение из корнеплодной свеклы столовой и кормовой. Сахарная свекла получена отбором из естественных гибридов между листовой и кормовой корнеплодной свеклой. В странах Европы и в России во второй половине XVIII столетия начинаются поиски местных сахароносных растений для того, чтобы удовлетворить внутренний рынок сбыта сахара и освободиться от монополии Англии по производству и продаже сахара из сахарного тростника. В 1747 г. директор Берлинской академии наук А. С. Маргграф установил у свеклы наличие сахара, аналогичного тростниковому. Содержание сахара в корнях сахарной свеклы в результате селекции увеличилось с 13 до 18 % к 1910 г., и улучшились технологические качества сахарной свеклы как сырья. Промышленное выращивание сахарной свеклы больше развито в умеренных широтах, но расширяется и в субтропиках. Сахарная свекла возделывается на площади более 9 млн. га (из них 80 % - в Европе). Ведущие страны по площади посева сахарной свеклы - Марокко, Египет, Алжир, Тунис, США, Канада, Чили, Уругвай, Китай, Турция, Иран, Япония, Сирия, Украина, Россия, Франция, Польша, Италия, Румыния, ФРГ, Чехия. Средняя урожайность корнеплодов сахарной свеклы - 25-30 т/га, высокая - 50-70 т/га. Свекла сахарная (Beta vulgaris var. saccharifera), род Beta семейства Маревые (Chenopodiaceae). Относится к тому же виду, что и свекла кормовая (crassa), свекла листовая (cicla) и свекла столовая (esculenta). Это сборная группа, объединяющая корнеплодные разновидности культурной двулетней свеклы. Свекла сахарная селекционная резко выделяется высоким содержанием сахара и разнообразием форм корнеплодов. Свекла сахарная в культуре - 2-летнее корнеплодное растение, возделывается для получения сахара или на корм животным. Это одна из наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур. В 1-й год растение формирует розетку прикорневых листьев и утолщенный мясистый корнеплод с содержанием сахарозы до 18-20 %. В конце вегетации 1-го года (осенью) листья отмирают. Химический состав корнеплода сахарной свеклы: вода 70-80 %, клетчатка и гемицеллюлоза 3-5, углеводы 20-22, в том числе сахара - 16-20, азотистые вещества - 1-2 и зола - 0,5-0,8 %. Полный цикл развития сахарной свеклы, как правило, совершается в 2 года. Но иногда цветоносные побеги образуются в 1-й год жизни растения, спящие почки в пазухах листьев пробуждаются, растение формирует стебель, цветет и плодоносит. Явление цветушности приводит к тому, что формируются корни меньшего размера с большим количеством сосудисто-волокнистых пучков. Сахаристость уменьшается на 1,5-2,0 %. Реже наблюдается появление "упрямцев", когда растения не образуют цветоносных побегов на 2-й год жизни. Это связано с ранней уборкой маточных корней и хранением их при повышенной температуре, что задерживает яровизацию. Поэтому маточные корни следует хранить при температуре 2-3 °C.

При прорастании семян сахарной свеклы семядоли выносятся из почвы на поверхность и зеленеют. Они являются первыми ненастоящими листьями растения свеклы. В 1-й год жизни свекла развивает 30-60 листьев, более продуктивные из них - листья среднего яруса (с 16-го по 25-й). Продолжительность активной деятельности каждого листа около 25 дней. К уборке доля листьев сахарной свеклы составляет 40-60 % и более от массы корнеплодов. После появления всходов, одновременно с формированием листовой поверхности, у свеклы происходит развитие корня, который является вместилищем запасных питательных веществ. Корнеплод свеклы по вертикали делится на головку, шейку и собственно корень, что обусловлено происхождением этих частей и имеет хозяйственное значение. Верхняя часть корнеплода развивается целиком над землей, несет на себе листья и пазушные почки, из которых на 2-м году жизни развиваются цветоносные побеги. Нижняя ее граница совпадает с линией, проведенной через основания самых нижних листьев корнеплода. Головка корнеплода - образование стеблевое. Она древеснеет сильнее всего и беднее остальных частей корнеплода сахаром. Шейка корнеплода расположена между головкой и собственно корнем. Она не несет на себе ни листьев, ни боковых корешков и образуется за счет разрастания подсемядольного колена зародыша. Собственно корень представляет собой более или менее коническую нижнюю часть корнеплода. Отличительная черта собственно корня - присутствие располагающихся в 2 ряда боковых корешков, как правило, продольных, иногда несколько скошенных вследствие спирального закручивания всего корнеплода. Верхняя граница собственно корня соответствует верхнему уровню боковых корешков обоих рядов. При уборке удаляют только самый нижний кончик корня (не превышая по диаметру одного сантиметра) и все боковые корешки. Окраска мякоти корня сахарной свеклы преимущественно белая. Отмечаемые при наблюдениях за развитием свеклы фазы несколько условны, но они все же отвечают наиболее важным этапам развития растений. Появление всходов определяется выходом на дневную поверхность молодых проростков и развертыванием семядольных листьев. После появления первой пары настоящих листьев проводят прорывку - удаление лишних растений. Она должна быть закончена ко времени появления третьей пары настоящих листьев. Затем происходит смыкание листьев в междурядьях. Появление сухих листьев принимают за очередную фазу развития растений (если это не вызвано засухой). Дальнейшее отмирание старых листьев приводит к тому, что рядки вновь как бы размыкаются и обнажают междурядье. Это свидетельствует об уборочной зрелости корнеплодов. В большинстве зон свеклосеяния маточные корнеплоды осенью выкапывают, не повреждая головки, а весной вновь высаживают. Через 20-30 дней после посадки начинают формироваться стебли с листьями и соцветиями. Соцветия свеклы в виде небольших мутовок из 2-6 цветков расположены вдоль всего стебля и его боковых разветвлений, обычно в верхней части. Цветки обоеполые. Семенники начинают цвести на 40-50-й день после посадки. Опыление свеклы перекрестное - мелкими насекомыми. Растение сахарной свеклы на 2-й год жизни проходит следующие фазы: фаза розетки, образование стеблей, цветение и созревание семян. Уборку семян производят раздельным способом: скашивание - жатками, подборку и обмолот - переоборудованными зерновыми комбайнами. Урожайность семян составляет 2,0-2,5 т/га.

Посевным материалом называют плоды (у односемянной) и соплодия, или клубочки (у многосемянной). Число плодов в клубочке обычно от 2 до 7, что определяет и их размер. Масса 1000 соплодий 15-40 г. Внедряются сорта односемянной, или одноростковой, сахарной свеклы, у которой плод содержит преимущественно по 1 семени (80 % клубочков и более). Посев такими семенами значительно облегчает прорывку всходов и снижает затраты труда на эту работу. Для точного высева семян свеклы на заданном участке большое значение имеет их калибрование на фракции с диаметром 3,5-4,5 и 4,5-5,5 мм. При калибровании семена протравливают. Семена каждой фракции высевают отдельно. Представляют интерес такие приемы подготовки семян для посева, как шлифование и сегментирование, особенно для посевного материала многосемянной свеклы. Эти семена, сохраняя преимущества многосемянной свеклы (высокая сахаристость и урожайность), позволяют экономить затраты труда на уходе. Дражирование семян свеклы проводят с использованием различных питательных смесей. Примером может служить питательная смесь, состоящая из перегноя и патоки (на 1 кг семян 2 кг перегноя, 300 г свекловичной патоки и 700 г воды). При тепловом замачивании семян на каждые 100 кг семян берут 100 л воды. Семена смачивают в 3-4 приема равными порциями воды, имеющей температуру 18-25 °C, с интервалами в 5-6 ч и затем сгребают в ворох, повышая этим приемом температуру до 16-25 °C. Семена выдерживают до пробуждения зародышей (примерно сутки), а затем подсушивают до состояния сыпучести, что необходимо для равномерного высева сеялкой. При посеве семена заделывают на глубину 3-5 см. Способ посева - рядовой, с междурядьями 45-60 см. Более прогрессивный способ посева - пунктирный. При посеве пунктирными сеялками норму посева устанавливают из расчета 30-35 всхожих клубочков на 1 погонный (линейный) м. При рядовом способе высевают на 1 га 18-20 кг многосемянной и 16-18 кг односемянной свеклы. Сроки посева: апрель-май в северном полушарии и с 15 августа по 30 сентября - в южном (Чили). Сортовое разнообразие свеклы велико. Все сорта сахарной свеклы относят к одной разновидности с белой окраской кожуры и мякоти корня. По хозяйственным качествам все возделываемые сорта сахарной свеклы объединяют в 3 группы или 3 направления: урожайное, обозначаемое буквой Е (Ertrag - "урожай"), с содержанием сахара 17,9-18,3 %; сахаристое, обозначаемое буквой Z (Zucker - "сахар"), - сахара 18,7-19,0 % и урожайно-сахаристое, или промежуточное, обозначаемое буквой N (Normal - "нормальное"), - сахара 18,5-18,7 %. Учеными разработана интенсивная технология выращивания и уборки сахарной свеклы, обеспечивающая получение 30-35 т/га и более корнеплодов в условиях естественного увлажнения и на орошаемых землях не ниже 50 т/га. Главные приемы интенсивной технологии возделывания свеклы: размещение в севообороте по лучшим предшественникам, внесение расчетных норм органических и минеральных удобрений, эффективная основная обработка почвы, применение гербицидов, пунктирный посев откалиброванными одноростковыми семенами, система защиты от вредителей и болезней; полная механизация всех технологических процессов по уходу и уборке урожая, эффективная система мероприятий по организации и оплате труда. Из опыта других стран представляет интерес культура сахарной свеклы в Чили, где ее возделывают с 1945 г. Элитные семена свеклы, поступающие из ФРГ, размножают, и земледельцы получают семена первой репродукции. Посев проводится в августе, сентябре и октябре по зонам возделывания. При переработке сахарной свеклы на заводах получают побочные продукты, которые также имеют экономическое значение. В процессе переработки свеклы для получения сахара образуется фильтрационный осадок, или дефекат, выход которого в пересчете на 50 % сухого вещества составляет 12-14 % к переработанной свекле. Он примерно на 80 % состоит из углекислого кальция и извести. Поэтому для нейтрализации кислых почв более эффективно использовать дефекат, чем молотый известняк. Авторы: Баранов В.Д., Устименко Г.В.

Свекла сахарная. Легенды, родина растения, история распространения

Человек захворал, пришлось послать за врачом. Он долго осматривал больного и наконец сказал: "Лечиться будете сахаром". "Чепуха какая-то!" - подумаешь ты. Ничего подобного. Именно как лекарство применяли сахар лет триста - четыреста назад, когда с ним впервые познакомились в Европе. Значительно позже стали пить с сахаром чай. Позволить себе такую роскошь могли очень богатые люди: ведь сахар тогда был заморской редкостью. Его получали из сахарного тростника, произраставшего в Индии и некоторых других тропических странах. О том, что сахар содержится в корнях свеклы, никому и в голову не приходило. Впервые его обнаружил там немецкий ученый Маргграф. Случилось это в 1747 году. Но открытию Маргграфа не придали значения. Оказывается, мало сделать открытие. Важно еще, чтобы оно приносило пользу. А пользы тогда от свеклы было мало. Суди сам: килограмм тростниковых стеблей давал 180 граммов сахара, а килограмм свекловичных корней - всего 10 граммов. И все же нашелся человек, который продолжил опыты со свеклой: ученик Маргграфа - Франц Ахард. Двенадцать лет потратил он на то, чтобы отыскать самую сахаристую свеклу. У нее оказался белый корнеплод, в котором сахара содержалось в шесть раз больше, чем в обычной свекле. Из него Ахард получил в 1799 году несколько килограммов сахара - первый в мире свекловичный сахар!

Про удачные опыты Ахарда узнали в России. Уже в следующем году по указу царя Павла I русским помещикам, пожелавшим выращивать сахарную свеклу, стали отводить земли в центральной полосе России и в Украине. В скором времени в селе Алябьеве, Тульской губернии, задымил первый сахарный заводик, устроенный в наскоро переоборудованном сарае. И все же охотников до нового дела нашлось немного - и не только в России, но и в других странах. Даже небольшой завод, построенный Ахардом на деньги прусского короля, вскоре закрыли: он оказался убыточным. И все потому, что по сахаристости свекла еще значительно уступала тростнику. Конечно, ученые старались выводить новые сорта свеклы. Но работа шла медленно. Лишь сорок лет назад свекла сравнялась по сахаристости с тростником, а затем и превзошла его. Сейчас сахарную свеклу выращивают во многих странах Кажется, все обстоит благополучно. Но так кажется лишь непосвященному. Оказывается, все зло исходит от ее семян. Они так прочно срастаются в клубочки, что их невозможно разделить. Если клубочки посеять, из каждого вырастет несколько ростков. Они начнут мешать друг другу - осенью вместо полновесных корнеплодов соберешь "мышиные хвостики". Поэтому всходы приходится прореживать. А это отнимает у людей много времени. "Вот бы вывести односемянную свеклу!" - давно мечтали агрономы. Ученые решили им помочь. Первой взялась за дело Ольга Кирилловна Коломиец. Она отыскала на полях несколько одноростковых клубочков и посеяла их. Первые же опыты и обрадовали ее и огорчили: клубочки у потомства оказались большей частью односемянными, но сами растения были хилыми, а корнеплоды - тощими. Чтобы поправить дело, Коломиец принялась скрещивать своих заморышей с лучшими сортовыми растениями. Уже после войны ей на помощь пришли другие украинские ученые. Общими усилиями за десять лет им удалось вывести устойчивый сорт "односемянки". Ни по урожайности, ни по сахаристости он не уступал лучшим сортам многосемянной свеклы. В 1960 году за это выдающееся достижение самые заслуженные селекционеры были удостоены государственной премии, и среди них Коломиец. Так, спустя двадцать четыре года после начала опытов, появился первый в мире сорт "односемянки". Сейчас таких сортов много. Они предназначены для разных районов. И там, где их сеют, колхозники избавлены от изнурительного труда по прореживанию растений. Уже сегодня каждый второй кусочек сахара, который мы кладем в чай, изготовлен из "односемянок". Пройдет несколько лет, и ими будут засевать все свекловичные поля страны. Автор: Осипов Н.Ф.

Свекловица - рог изобилия. Популярная статья

Триумфальное шествие свеклы по планете, которое продолжается и по сию пору, начиналось совсем не парадно. В середине XVIII века немецкий химик А. Маркграф получил из корней первый сахар. Он был так горд своим открытием, что тотчас помчался в Академию наук в Берлине и сделал там доклад. Успех, однако, не сопутствовал химику. В те годы вывозили из колоний уйму тростникового сахара. Заваливали всю Европу. Делать свой, европейский? Куда девать тогда тростниковый? Маркграфа тотчас забыли, и пятьдесят лет о нем никто не вспоминал. Потом пошли наполеоновские войны. Связь с тропиками нарушилась. Европейцам пришлось пить несладкий кофе. Поневоле вспомнили о свекле. Нашелся другой химик Ахард. В 1797 году он выдал фабричный способ добычи сахара из свеклы. Казалось бы, ликуй, Европа! Делай свекольный сахар и махни рукой на заморский. Однако такая замена не всем была выгодна. И Ахарду предложили взятку в 50 тысяч долларов, чтобы он отказался от своего изобретения. Через два года предложили уже 200 000! Но без успеха. Тогда подговорили крупнейшего химика X. Дэви забраковать патент Ахарда. И случилось то, во что ученый мир не мог поверить. Великий Дэви, классик химии, самолично заехал к Ахарду. Пососал кусочек рафинада. Потом написал, что сахар этот не то горчит, не то кислит, а в общем, в пищу не пойдет. По этому поводу французы ехидно заметили: "Дэви пожертвовал своей научной совестью ради ложного патриотизма". Но так или иначе, история брала свое. Еще до открытия Ахарда был пущен первый сахарный завод. И где? В России. В 1795 году. Во Франции первый пустили в 1811 году, а немного раньше, в самом начале века, - в Германии. Однако противники сахарной свеклы не сдавались. Оскандалился даже знаменитый, умнейший химик Либих. "Любой осел, заявил он, - может построить сахарный завод... но игра не стоит свеч. Свекла - дорогое удовольствие. Ее же надо в теплицах выращивать". Почему он решил, что в теплицах? Ведь она хоть и южанка, но растет и севернее Москвы, даже в Твери. Видимо, Либих плохо знал сельское хозяйство. Свое заявление Либих сделал в 1844 году. А в 1872-м в Париже собрался съезд сельских хозяев. С докладом выступил агроном Белин. - До каких пор Франция будет страной привозящей? - с досадой спрашивал он.- Есть надежное средство, чтобы превратить ее в страну вывозящую, богатую. При этих словах на трибуне появился громадный корнеплод, похожий на артиллерийский снаряд. - Вот оно, это средство, - продолжал Белин.- Обратите внимание: свекловица имеет форму рога изобилия! И таким рогом она является на самом деле. Надо только уметь извлечь все богатства, заключенные в ней.- И он пояснил, в чем секрет обогащения Франции: - Выжимки - вот тот эликсир, который поднимет мощь страны! Выжимки, которые остаются на заводах после отжимания сладкого сока. Больше свекловицы больше выжимок, жома; больше жома - станет больше скота. Большое стадо даст уйму навоза. Удобрим навозом поля - получим утроенный урожай. И начнем продавать пшеницу... Не знаю, как восприняли в Париже этот призыв, но в соседней Бельгии он был услышан. Бельгийцы перевели на жом бычков и стали действительно получать больше мяса. Только недавно печать сообщила: когда бычков ведут на бойню, ноги у них сгибаются под собственной тяжестью. Не потому, что туши мясистые, а потому, что размягчаются кости. Чрезмерное увлечение свекольным жомом не привело к добру. Все хорошо в меру... Теперь возьмем другую часть проблемы: не выжимки, а свекольный сок, из которого выпаривают сахар. В соке остаются еще кое-какие примеси, целая группа веществ: холин, бетаин, аспарагин. Они мешают кристаллизации сахарного песка. Больше получается патоки, меньше рафинада. Технологи пытаются освободиться от этих веществ и именуют их "вредным азотом". А с точки зрения врача, с точки зрения человеческого здоровья и холин и бетаин не только не вредны - они до крайности нужны организму. Бетаин в какой-то мере защищает от рака, холин тоже небесполезен. Чтобы получить свою норнорму холина, приходится разыскивать зеленый горошек... Так что, стремясь во что бы то ни стало получить белые кристаллы песка, технолог лишает сладкоежку именно тех защитных веществ, которые ему крайне необходимы.

Но вернемся к тому заседанию в Париже, где бурак - сахарная свекловица - рекламировался как спасение Франции. Как рог изобилия. Почему именно бурак? Ну, во-первых, потому, что он неслыханно урожаен. Ни одно культурное растение не запасает на одном гектаре столько калорий. 37 миллионов! Однако эти калории нужно еще суметь получить. В последние годы стали уточнять цифры и выяснили следующую картину. Активно работает только треть свекольной ботвы. Две трети вхолостую. За последние 80 лет масса корней возросла на 18 граммов, а ботва - на 280! Чем шире раздается в стороны ботва, тем меньше умещается корней. Тем ниже урожай. Срочно надо переконструировать ботву. Да и сам корнеплод тоже несовершенен. Он двусимметричный. На таком мощная корневая система образоваться не может. Вот если бы трех- или четырехсимметричный! В природе такие уникумы очень редки. Надо бы их сделать правилом, а не исключением. Еще одна проблема - хвост корнеплода. Он всегда считался аппаратом для снабжения водой. А перед войной, когда Мария Демченко возглавила движение пятисотниц и тысячниц, заметили интересную связь. Когда урожаи поднимаются до 500 и 1000 центнеров с гектара, изменяется конструкция "рога изобилия". Хвост утолщается и становится продолжением корнеплода, содержащего сахар. Выгодно? С одной стороны да. С другой - нет. Для механизированной уборки лучше, если форма корнеплода не длинная, а круглая. Такая свекла торчит немного над землей, и машине убирать ее гораздо легче. Пожалуй, еще важнее, чем форма свеклы, ее взаимоотношения со зверьем и разной ползающей нечистью. Зоологи предполагают, что корни дикой свеклы грубы и деревенисты по той причине, что в жизнь бурака всегда вмешивалось зверье. Год за годом, столетие за столетием четвероногие выедали более нежные, более сладкие корешки, оставляя несладкие и деревенистые. Теперь же, когда селекционеры придали корнеплодам свекловицы особую сладость, дикую братию от них силой не оттащишь. Вот какой случай рассказали работники Кавказского заповедника. На кордоне Умпырь олени обнаружили поле неубранного бурака и принялись откапывать сладкие овощи. Лесники выставили охрану. Не помогло. Пришлось в срочном порядке убирать урожай. Удалось спасти половину. Сложили спасенное в бурты и основательно засыпали землей. ПриПришли олени, разбросали землю и продолжили пир. Руководство заповедника двинуло на помощь лесникам подкрепление. Оленей пугали криками, швыряли в них камнями, били палками. Помогало только на время. Чуть только егери покидали "поле битвы", как рогатые сладкоежки возвращались и продолжали начатое. В конце концов егери сдались. Бурак тут же был прикончен. Но самый первейший враг бурака долгоносик, насекомое мелкое, но весьма многочисленное. До половины прошлого века о нем не было слышно. Почему? Понятно. Свекловицы сеяли мало, жучку негде развернуть свою армию. Жил он тогда на солончаках в Средней Азии и никому не мешал. Мирно пасся там на травках из семейства лебедовых - диких родичах бурака. Путь на север ему преграждал широкий пояс степей. А люди все больше распахивали степи. Все чаще на них расселялись мясистые и сочные лебедовые: наша огородная лебеда, да еще щирица подсвекольник, - проникшая из Америки. Осенью они расцвечивались веселыми малиновыми красками. С этими жизнерадостными друзьями долгоносик все дальше проникал на север. Добрался, наконец, до плантаций бурака. Что тут началось! Приходилось трижды пересевать свекловицу. Жучок съедал всходы начисто. На счастье, заметили, что долгоносик очень нравится грачам. Возникла мысль использовать пернатую армаду для защиты бурака. Единственная трудность - птицы не всегда знают, на какое поле им следует лететь. Приходится указывать им дорогу. Был такой случай. Поля одного колхоза в Харьковской области сильно страдали от вредителя. По соседству в совхозе была колония грачей. Колхозники стали приманивать птиц, подбрасывая им проросшие зерна, и даже творог крошили. Все ближе и ближе к бедствующему полю. Собирая приманку, пернатые добрались, наконец, до колхозной свеклы. Долгоносик был тотчас же истреблен. А теперь мне хотелось бы обратить ваше внимание: откуда пришел долгоносик? С солончаков. С засоленных почв. Оттуда, где обитают дикие родичи свеклы. Это очень важно, потому что и она сама к соли тоже неравнодушна. Потребность в соли у нее сохраняется с древнейших времен. По этому поводу рассказывают такую историю. Один английский фермер не мог избавиться от сорняков. Проходя по полю, он заметил, что в одном месте сорняки исчезли. Долго стоял он, размышляя, что за причина изгнала их с поля. Потом вспомнил, что осенью вез на телеге соль и просыпал в этом месте - развязался мешок. Может быть, сорняки изгнала соль? С этой мыслью он поспешил на свекловичную плантацию, где сорняки буйствовали особенно сильно. Разбросал там соль и стал ждать: что будет? Пришла осень. Сорняки исчезли. Даже пырей, с которым не могли справиться никакими средствами. Зато сама свекловица выглядела именинницей. Она не только не пострадала, но ответила невиданным урожаем. Может быть, потому, что с плантации исчезли и досаждавшие хозяину улитки и жуки-долгоносики. В пылу восторга фермеру даже показалось, что улучшилась рыхлость почвы. Чем кончилась эта история, я не знаю. Но можно представить себе финал, если знать, что за свекловицу выращивал английский фермер. У него могла проживать кормовая, столовая или сахарная. Если он разводил первые две, то остался в барыше. Если же сахарную, то стоит пожалеть экспериментатора.

Цель выращивания сахарной свеклы - кристаллический сахар (песок или рафинад). На соленой почве в корнеплоде образуется не кристаллический, а "превращенный" сахар - глюкоза и фруктоза. Такая свекловица гораздо полезнее для человека, но для сахарного завода бесполезна. Из всех задач, которые приходится решать свекловодам, труднейшая касается плодов и семян. Плоды у свеклы как бы спаяны в клубочки. В клубочке несколько семян. Стоит посеять такой клубочек, как появится несколько всходов. Букет. Всходы надо продергивать вручную. И такая это хлопотная операция, что уходит труда вдесятеро больше, чем на зерновых полях. Да и сам клубочек не идеально круглый, а угловатый. Высевать такие многогранники трудно. Поначалу казалось, что решить обе проблемы не так сложно. Заметили, что на кустиках свеклы есть клубочки с одним семечком. Собрали. Посеяли. Закрепили свойство односемянности в потомстве. Теперь не нужно вручную разбирать букеты всходов и можно применить механизацию. Сами клубочки отточили и превратили в шарики. Итак, есть сорта. Калиброванный посевной материал. Казалось бы, все задачи решены. На самом деле нет. Вот что настораживает. В Финляндии не желают переходить на модную культуру и сеют по-прежнему многосемянную. Традиция? Или что-то в односемянной их не устраивает? В Украине сравнили Рамонскую многосемянную с Белоцерковской односемянной. Рамонская оказалась выгодней! Ее семена прорастают с удвоенной энергией. Всхожесть их тоже выше. Вдвое! А у Белоцерковской такая низкая, что иной раз приходится пересевать. Но даже если новый сорт прошел благополучно все испытания и в первом поколении получил высокую оценку, то через два-три года он может дать уже меньше продукции. Да и сами клубочки постепенно становятся... многосемянными. Не все ясно и в отношении шлифовки. В Дании и в Швеции чего только не делали! И обтачивали клубочки. И шлифовали. И дробили. А выгоды не получили. Дорого! Да и большой отход семян. А самое главное, отшлифованные семена остаются без естественной защиты. Без одежды, которую природа создала не случайно. Одежда регулирует влажность. В засуху шлифованные семена оказываются беззащитными. И тогда всходы редки. Свекла - выгодная культура. Из всех домашних растений умеренного климата свекла дает наибольшую прибыль с гектара - тридцать семь миллионов калорий! Автор: Смирнов А.

Свекла сахарная, Beta vulgaris. Рецепты применения в народной медицине и косметологии

Народная медицина:

Косметология:

Внимание! Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

Свекла сахарная, Beta vulgaris. Советы по выращиванию, заготовке и хранению

Свекла сахарная (Beta vulgaris) - это овощное растение, которое выращивают для получения сахара, а также в качестве овоща для потребления в свежем и консервированном виде. Советы по выращиванию, заготовке и хранению свеклы сахарной: Выращивание:

Заготовка:

Хранение:

▪ Слива колючая (терн колючий, терновник) ▪ Играть в игру "Угадай растение по картинке"

Стерильного нейтрино не существует

15.01.2026 Беспроводные наушники и колонки Fender

15.01.2026 Польза белкового завтрака

14.01.2026

▪ Сходство тираннозавра и курицы ▪ Микроконтронтроллерная плата Raspberry Pi Pico ▪ Спинной имплант помогает в реабилитации парализованных пациентов ▪ Новый источник питания 0 до 32 В

▪ раздел сайта Ограничители сигнала, компрессоры. Подборка статей ▪ статья И на старуху бывает проруха. Крылатое выражение ▪ статья Кто сделал первые часы? Подробный ответ ▪ статья Автоматический выключатель освещения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Смотрите другие статьи раздела

Смотрите другие статьи раздела