|

КУЛЬТУРНЫЕ И ДИКИЕ РАСТЕНИЯ

Гранат обыкновенный (гранатник). Легенды, мифы, символизм, описание, выращивание, способы применения

Справочник / Культурные и дикие растения Содержание

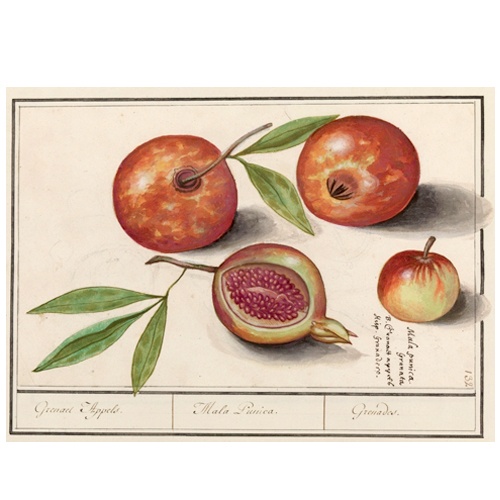

Гранат обыкновенный (гранатник), Punica granatum. Фотографии растения, основные научные сведения, легенды, мифы, символизм

Основные научные сведение, легенды, мифы, символизм Род: Punica Семейство: Гранатовые (Lythraceae) Происхождение: Средиземноморье, Иран, Центральная Азия, Индия Ареал: Растение культивируется во многих странах с умеренным и теплым климатом, таких как Испания, Италия, Иран, Турция, Израиль, Индия, США и другие. Химический состав: Фрукты граната богаты витаминами С, Е, А, К, В1, В2, В3, В6, В9 и минеральными веществами, такими как калий, кальций, магний, железо, медь, фосфор и другие. Также фрукты содержат флавоноиды, танины, пектин, антоцианы и другие биологически активные вещества. Хозяйственное значение: Фрукты граната широко используются в пищевой промышленности для производства сока, сиропа, консервов, а также в кулинарии для добавления в салаты, мясные блюда и десерты. Гранат применяется в медицине благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и антибактериальным свойствам. Кроме того, гранат используется в косметической промышленности для производства кремов, масок и шампуней. Легенды, мифы, символизм: В древнегреческой мифологии гранат был связан с богиней персофоной. По легенде, Зевс дал персофоне гранат и она стала его символом. Когда персофона была похищена богом подземного царства Аидом, он дал ей гранатовые зерна, чтобы она осталась с ним навсегда. Гранат также ассоциировался с богиней Афродитой и использовался в качестве символа любви, красоты и плодородия. В иудаизме гранат ассоциировался с плодородием и процветанием. В Библии упоминается, что земля Израиля была "землей молока и меда" и "землей граната". В иудаизме гранат также ассоциировался с верностью и вечной любовью, и использовался в качестве символа на свадьбах и других торжествах. В исламе гранат ассоциируется с богатством и процветанием. В Коране упоминается, что плод граната - это символ богатства и благосостояния, и он рекомендовался для употребления мусульманами. В народной медицине гранат использовался для лечения различных заболеваний, таких как болезни сердца, инфекции и болезни печени. Гранат также использовался в качестве оберега и защиты от злых духов. Растение ассоциируется с богатством и процветанием, любовью и красотой, плодородием и верностью.

Гранат обыкновенный (гранатник). Punica granatum. Описание, иллюстрации растения Гранат обыкновенный. Легенды, мифы, история

Научное название граната punica (карфагенский или пунийский) намекает на его происхождение. Пунийцами римляне называли финикийцев, которые в XII веке до н. э. основали в Северной Африке колонию Карфаген. Видовое название - granatum - переводится как зернистый (лат. granatus). В русском языке гранат получил свое название за сходство его кроваво-красных зерен с драгоценными камнями - гранатами. Согласно древнегреческому мифу Персефона, дочь богини плодородия Деметры, была похищена повелителем подземного царства Аидом. От горя Деметра перестала выполнять свои обязанности. На Земле наступил неурожай и голод; люди перестали возносить хвалы богам. Это не понравилось Зевсу, и он захотел вернуть Персефону на Землю. Зевс приказал Аиду освободить пленницу. Однако перед расставанием с прекрасной Персефоной повелитель царства смерти дал ей несколько зерен граната, которые являлись символом брака. Аид не сказал, что, вкусив этих волшебных зерен, она навечно станет его супругой. С тех пор Персефона была вынуждена проводить две трети года на земле, а на треть спускаться к Аиду. В Древней Греции гранат символизировал смерть, забвение, но также изобилие, великодушие и надежду на бессмертие. Древние греки также считали, что плод граната возник из крови бога плодородия и виноделия Диониса. В христианской традиции гранат является одной из эмблем девы Марии. На многих живописных изображениях Христа он держит в руке гранат, который является символом воскрешения. Автор: Мартьянова Л.М.

Гранат (греч. rhoa, лат. punica). Мифы, традиции, символизм

На территориях, примыкающих к Средиземному морю, и на Ближнем Востоке культивировавшееся уже довольно длительное время дерево граната было широко распространено финикийцами и укоренилось как источник примечательных фруктов и целебных средств в местностях с теплым климатом. Многочисленные окруженные сочной мякотью зернышки означали плодовитость, а целое гранатовое яблоко - символы богинь, таких, как финикийская Астарта (ассиро-вавилонская Иштар), богини мистерий Деметра и Персефона (лат. Церера и Прозерпина), Афродита (лат. Венера) и Афина. Согласно элевсинскому культовому мифу, Персефона, несмотря на то, что она попала в подземный мир, не должна была остаться в аиде, если бы не вкусила гам зернышко граната. Поэтому она имела возможность проводить с другими богами лишь часть времени, а на треть года ей следовало возвращаться в аид. Мать Аттиса, возлюбленною "великой матери" - Кибеллы, забеременела от контакта с деревом граната. Деревья граната высаживались на могилах героев (видимо, чтобы обеспечить им обильную преемственность?). Считалось, что эти деревья обживаются особыми нимфами - ройядами. В Риме гранатовое яблоко в руке Юноны символизировало брак. Дерево граната, иве гуща о душистыми, огненно-красными цветами, олицетворяло любовь и супружество с плодовитостью. Невесты несли венки из цветущих ветвей гранатового дерева. Во времена христианства эта символика была более одухотворена и обогащена ссылками на богатство благодати Божьей и любовь небесную. Красный сок граната стал символом крови мучеников, а собранный под одной кожицей многосемянник - символом объединенных церковной общностью людей. Поскольку кожица у граната жесткая, а сок внутри нее сладок, этот плод тем самым может символизировать и внешне строгого, но внутренне доброго духовного пастыря. В символике барокко гранат приобрел вид надтреснутого в полноте своих семян плода, обозначая устремление к благотворительности и милосердию, щедрое воздаяние за проявление сострадательной любви (лат. caritas). Такое же название носит орден сострадательных братьев - международная организация или общество, оказывающее помощь бедным. В геральдике яблоко граната украшает, в частности, гербы Гранады и Колумбии (ранее - Новая Гранада). Автор: Бидерманн Г.

Гранатник, Punica granatum L. Ботаническое описание, история происхождения, пищевая ценность, выращивание, использование в кулинарии, медицине, промышленности

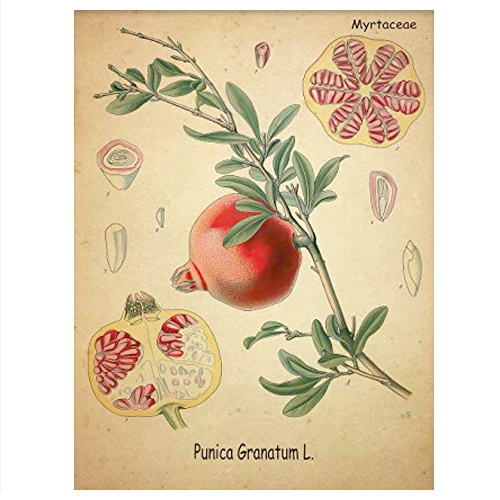

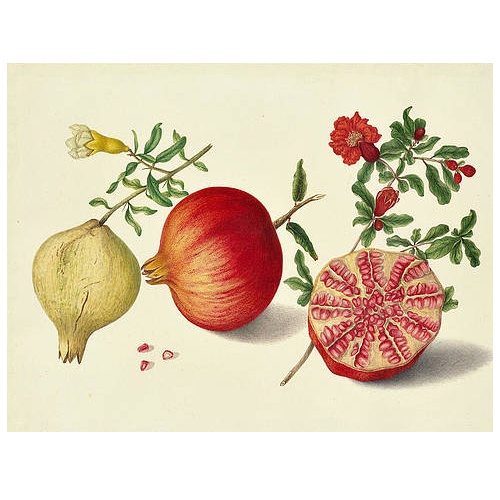

Колючий кустарник или деревце высотой 1,5-3 м. Листья супротивные, продолговатые, кожистые, блестящие. Цветки обоеполые двух типов: длиннопестичные, расположенные на побегах предыдущего года и образующие плоды, и короткопестичные, расположенные на побегах текущего года и не дающие плодов; лепестки ярко-красные. Плод - сильно разросшаяся крупная ягода с кожистым красноватым околоплодником. Семена мелкие, окруженные очень сочной мякотью розового или ярко-красного цвета, многочисленные (от 50 до 100 штук). Цветет в мае-июле. Родина гранатника - Иран и сопредельные страны. Гранатник - древнее, овеянное легендами дерево. Научно доказано, что культура гранатника была известна в Вавилоне за 5000 лет до нашей эры. Дикие заросли гранатника встречаются на Кавказе, в Средней Азии, Иране, Малой Азии. Культивируют гранатник как плодовое и декоративное растение в тропиках и субтропиках. Дерево начинает плодоносить на третий-четвертый год после посадки. Плоды созревают в сентябре-октябре. В плодах культурных сортов содержится до 75 % сока, в котором обнаружено очень много сахаров и органических кислот. Кроме того, в них содержатся азотистые вещества, жиры, фитонциды, витамины C, B1, B2, B6, РР, дубильные и пектиновые вещества, кумарины, незначительные количества соединений кальция, калия, железа, фосфора. Несмотря на то, что в соке много органических кислот, сахара смягчают вкус плодов, делают его приятным. Еще римский ученый Плиний писал о гранатнике как об универсальном лечебном средстве. В древнейшей индийской литературе можно встретить указания о лечении гемофилии соком граната. Позже появились данные о чудодейственном сиропе, исцеляющем больных малярией, об отварах корней гранатника, облегчающих боль при ушибах и костных переломах. В народной медицине плоды гранатника применяют для лечения цинги, кашля, ожогов; сок плодов сладких сортов - при болезнях почек, кислых сортов - при камнях в почках и желчном пузыре, отвар коры плодов - как противоглистное средство. Сок оказывает жаропонижающее действие, утоляет жажду, улучшает пищеварение, дает лечебный эффект при астме, гипертонии. Порошок из высушенных и измельченных семян возбуждает аппетит, регулирует деятельность желудка, является прекрасным противоцинготным средством. В свежем виде плоды рекомендуют как общеукрепляющее средство. В кулинарии гранаты используют в основном для приготовления национальных блюд (шашлыка, плова, купатов). Сок добавляют при тушении мяса, жаренье дичи и птицы. Из сока после соответствующей обработки готовят вкусный напиток - гренадин и особую приправу - соус наршараб. При сильном упаривании сока получают экстракт, содержащий более 80 % сахара и до 6 % кислот, используемый в кондитерском производстве. Из сока готовят также настойку, сироп, пунш. Это ценное растение находит применение в разных областях народного хозяйства. Из семян вырабатывают масло и кормовую муку. Кору плодов используют в дубильном и красильном производствах. Плоды малоценных сортов и дикого гранатника перерабатывают в лимонную кислоту, дубильный экстракт, танин, пектиновые вещества, уксус. Красивые ярко-красные плоды и цветки делают гранатник незаменимым в декоративном садоводстве. Часто используют его и для закрепления сыпучих прибрежных склонов и оврагов. Авторы: Крецу Л.Г., Домашенко Л.Г., Соколов М.Д.

Гранат (гранатник), Punica granatum L. Ботаническое описание, распространение, химический состав, особенности использования.

Семейство гранатовые - Punicacea. Кустарник или деревце высотой 150-500 см с супротивными, гладкими ветвями. Корень буроватый, деревянистый, ветвистый. Молодые ветви зеленовато-серые, ребристые, укороченные, колючие. Листья ланцетные или эллиптические, а на укороченных побегах - в пучках, весной окрашены в красный цвет. Цветки 20-50 мм в диаметре, одиночные, реже - в пучках по 2-5, на коротких цветоножках. Чашечка кожистая, воронковидно-колокольчатая, красноватая, с 5 (реже 6-9) широкотреугольными лопастями. Венчик пятилепестный, ярко-красный; лепестки обратнояйцевидные, прикреплены в зеве чашечки. Тычинки многочисленные, с оранжево-красными нитями; пестик с нижней многогнездной завязью, длинным столбиком и утолщенным рыльцем. Плод крупный, шаровидный, до 15 см в диаметре, массой до 80 г и более, красный, розовый, 6-12-гнездный, увенчан твердыми лопастями остающейся чашечки. Гнезда между перепончатыми перегородками плода заполнены многочисленными (до 400-700 шт.), плотно прилегающими друг к другу семенами. Семена с тупыми гранями с сочным, пурпурно-малиновым наружным слоем, обладающим кисло-сладким вкусом. Цветет в мае - августе. Плоды созревают в сентябре - октябре. Встречается по сухим скалистым склонам, в долинах рек. Дикорастущий гранат обыкновенный (Punica granatum) встречается в Южной Европе и в Западной Азии (до Гималаев), другой вид граната - сокотранский (Punica protopunica) - известен только на острове Сокотра в Аравийском море. Культивируется только гранат обыкновенный. Культура граната распространена по всему земному шару в тропиках и субтропиках полосой от 41° ю. ш. до 46° с. ш. Его возделывают в Афганистане, странах Ближнего Востока, Иране, Испании, Италии, Греции, на Кавказе (в Азербайджане, Армении и Грузии), Португалии, Таджикистане, Узбекистане, Франции, странах бывшей Югославии. Образует чистые (гранатники) и смешанные с мушмулой, шиповником, инжиром, хурмой, виноградом и другими видами заросли. Издавна культивируют как плодовое растение в субтропических регионах мира.

Кора корней, стволов и ветвей содержит алкалоиды (пельтьерин, изопельтьерин, псевдопельтьерин и др.), количество их в коре корней достигает 0,25 %. В коре стволов и листьях обнаружена бетулиновая кислота (0,15-0,45 %); в кожуре плодов и листьях-урсоловая кислота (0,45-0,6 %); из коры корней и стеблей, листьев и семян выделены Р-ситостерин, D-маннит, D-мальтоза и тритерпеноид фриделин. Кора ствола, кожура плодов и листья богаты дубильными веществами (до 30 %). Сок граната содержит до 10 % лимонной кислоты, яблочную, щавелевую и другие органические кислоты, 8-19 % сахаров (глюкоза и фруктоза), танин, аскорбиновую кислоту, значительное количество аптоцианов. Цветки содержат ярко-красный пигмент антоциан пуницин (выделен в виде хлорида), гидролизующий с образованием пелларгонидина и двух молекул глюкозы. Антоцианы интенсивно окрашенных плодов представлены дельфинидином, мальвидином, мальвинидином и их гликозидами; антоцианы слабоокрашенных сортов - пеонидином, дельфинидином и их гликозидами. Семена содержат жирное масло, из которого выделена пуниковая кислота. Плоды используют в свежем виде. Из сока готовят напитки, сиропы, острые приправы к различным национальным блюдам, гренадин, пунши, вина. Сок обычно употребляют как витаминное средство в свежем или консервированном виде. Сок возбуждает аппетит, регулирует деятельность пищеварительного тракта, отличается выраженным вяжущим и обезболивающим действием, его рекомендуют как общеукрепляющее средство больным после инфекционных заболеваний и операций, экстракты коры корней и ветвей - как противоглистное. Противоглистное действие обусловлено наличием алкалоида пельтьерина, содержащегося в корнях и кожуре плодов. Медицинскую ценность граната признавал еще Гиппократ. Врачи Греции и Рима назначали сок граната при желудочных болях, корку плодов - при дизентерии и для лечения ран, кору дерева - как противоглистное средство. В эксперименте установлено гипотензивное, спазмолитическое и противовоспалительное действие экстрактов из различных органов граната. Полифенолы кожуры плодов подавляют рост дизентерийной палочки. Семена обладают гормонотропным действием. Разработан метод лечения ожогов соком граната и порошком из кожицы плодов: соком тщательно смазывают всю площадь ожога, а затем присыпают ее порошком из высушенной кожицы. Кожура граната в народной медицине использовалась как вяжущее и глистогонное средство. Следует учесть, что в ней содержится до 0,5 % очень ядовитых алкалоидов. Фармацевтической промышленностью из коры дерева изготовляли препарат против ленточных глистов. Принимать его можно только по назначению врача. Кора и корни растения токсичны, и их употребление требует большой осторожности. В народной медицине различных стран сок граната использовали для лечения желудочных заболеваний как вяжущее, при атеросклерозе, бронхиальной астме, цинге, ангине, колитах, малярии; семена - при отеках, желтухе, как средство, возбуждающее аппетит; поджаренные семена в смеси с семенами опийного мака - при дизентерии. Водный отвар кожуры применяется при энтероколите, как противокашлевое; отвар коры - как противоглистное средство; из измельченных корней, смешанных с соком алоэ, готовили мазь, применяемую как болеутоляющее при ушибах, переломах; разведенный сок семян употребляли для полоскания горла при ангине; припарки из цветов - для рассасывания воспалительных инфильтратов. Получаемые из цветков красители использовали для окрашивания шелков, хлопковых, льняных и шерстяных тканей. Авторы: Дудченко Л.Г., Козьяков А.С., Кривенко В.В.

Гранат, Punica granatum. Способы применения, происхождение растения, ареал, ботаническое описание, выращивание

Род Punica L. из семейства Гранатовые (Punicaceae) включает 2 вида: Punica granatum L. обитающий в Восточном Средиземноморье, Передней и Средней Азии, и Punica рrоtopunica Ralf. - эндемичен для острова Сокотра в Индийском океане. В настоящее время культура граната распространена по земному шару в тропиках и субтропиках широкой полосой от 41° ю. ш. до 41 °с. ш. На черноморском побережье Кавказа находятся наиболее северные районы возделывания граната, заходящие в отдельных местах за 44 °с. ш. Однако основные районы возделывания - страны Средиземноморья. Гранат возделывают в Иране, Афганистане, странах Ближнего Востока, Балканских стран, Италии, Испании, Португалии и Франции; в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, в небольших размерах в Кахетии и Западной Грузии, единично - в Сочи. Гранатный сок содержит ряд физиологически активных веществ, в число которых входит (в мг/100 г) аскорбиновая (5-12) и фопиевая. (0,04-0,08) кислоты, Р-активные катехины и лейкоантоцианы (26-46), обладающие Р-витаминной активностью ажоцианы (150-200), тиаиин, или витамин В1 (0,004-0,036) и рибофлавин, или витамин В2 (0,032-0,27). Кроме того, в состав сока входят дубильные (1,0-1,1 %) и пектиновые (0,1-0,3 %) вещества, незначительное количество соединений кальция, калия, железа, фосфора и других элементов; содержание золы - 0,3-0,5 %. Кожура плодов граната отличается высоким содержанием дубильных (10-30 % у дикорастущего - 30-35 %), а также пектиновых веществ (5-6 %), аскорбиновой кислоты (20-25 мг/100 г), различных алкалоидов. Широко применяют также продукты переработки плодов граната. Из гранатового сока при уваривании с равным количеством сахара получают напиток гренадин Гранат (Punica granatum L.) - субтропический листопадный плодовый кустарник или дерево, устойчивый к воздушной засухе. Цветки граната в основном 2 типов: одни - обоеполые, кувшинообразные, завязывают плоды; другие - колокольчатой формы, плодов не завязывают. Встречаются цветки промежуточных форм. Плод - гранатина - крупная округлая ягода с кожистым околоплодником и сохраняющейся чашечкой. Семена окружены съедобной мякотью. С древних времен гранат считают на Востоке "королем" всех плодов. Даже внешне он выделяется среди фруктов: огненно-красный с венцом на вершине. Именно оригинальные чашелистники подсказали форму царской короны. Отдельные плоды некоторых сортов достигают 15-18 см в диаметре. Семена многочисленные, до 1000-1200 и более в одном плоде, находятся в 6-12 камерах, или гнездах, расположенных в 2 яруса. Каждое семя окружено сочным покровом.

Морозостойкость граната довольно высокая, значительно выше цитрусовых, фейхоа, инжира. Гранат светолюбив, но плоды лучше развиваются в тени листьев. Корневая система отличается поверхностным размещением, ее распространение вдвое превышает диаметр кроны, что способствует засухоустойчивости растений. Воздушную засуху выдерживает хорошо, однако без искусственного орошения не дает хорошего урожая. К почве нетребователен. В тропиках, теплицах и в комнатных условиях гранат - вечнозеленое растение. Поэтому его часто выращивают в качестве декоративной культуры. Гранат - скороплодная культура. Первые плоды завязываются на 2-й год после посадки; период полного плодоношения наступает на 6-7-й год; урожайность 20-60 кг плодов с куста. Растения долговечны, средний возраст - 50-70 лет, иногда до 300 лет. В культуре имеется большое число сортов и форм граната. Сорта делятся на 3 группы по их кислотности: сладкие - Нар Ширин, Ведана, Кадан, Лоджуар; кисло-сладкие - Веллис, Кок, Кызым, Ульфа; кислые (иногда терпкие) - Ачиканор и др. Эти сорта выносят понижение температуры лишь до минус 15 °C. После финиковой пальмы гранат - самая теплолюбивая субтропическая культура земного шара. Наилучшее качество плодов гранат приобретает в районах с температурой самых жарких месяцев 28-30 °C и суммой активных температур выше 5000°. Размножают гранат семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививками на сеянцы, плодоносит до 50-60-летнего возраста, основной урожай собирают с 7 до 40 лет. Отдельные кусты в парижских парках плодоносят свыше 200 лет, в Азербайджане - свыше 100 лет. Цветение ремонтантное, поэтому период созревания плодов растянут. Недозрелые плоды дозревают в лежке, но их качество при этом улучшается мало. Масса кожуры, зерен, семян и выход сока различны в зависимости от сорта и условий выращивания. У большинства сортов масса кожуры колеблется в пределах 27,9-51,8 %, семян - 7,8-22,1, сока - 38,9-63,4 % к массе плода. Масса 100 зерен составляет 30-45 г, 100 сухих семян - 3-6 г. Высокие вкусовые достоинства сока граната обусловливаются главным образом содержанием в нем в определенном соотношении сахаров и кислот. Содержание сахаров в соке составляет 8-19 %, кислот - 0,2-3,0 %. Из сахаров в соке граната содержатся преимущественно инвертные (глюкоза и фруктоза), сахарозы мало, не более 1 %. Сладкие плоды содержат 13-19 % сахаров и 0,2-2,0 % кислот, кисло-сладкие - 12-17 % сахаров и 2-3 % кислот, кислые - 8-14 % сахаров, 3,1-9 % кислот. На хранение оставляют лишь целые плоды, хранят их при температуре 1-3 °C и относительной влажности воздуха 80-85 % в течение 4-6 недель. Авторы: Баранов В.Д., Устименко Г.В.

Гранат, Punica granatum. Ботаническое описание растения, ареал, способы применения, культивирование

В Средневековье гранат был известен под названием Pomum granatum - семенное яблоко, которое позднее К. Линнеем заменено современным научным ботаническим названием Punica granatum L. В Древнем Риме у него было еще одно имя - malum granatum, то есть "зернистое яблоко". Яблоком его до сих пор называют и на других языках: по-немецки Granatapfel, по-итальянски melograno (от apfel, mela - яблоко). Итальянцы считают, что именно гранат был тем райским яблоком, которым соблазнилась Ева. Родовое латинское название рода Punica происходит от латинского слова punicus - пунический, карфагенский, по широкому распространению растения в этой стране (современный Тунис). Видовое название granatum происходит от granatus - зернистый, по находящимся внутри плода многочисленным, окруженным сочным покровом семенам. Русское название "гранат" произошло от латинского granatus (зернистый). В Древнем Риме у этого плода существовало два латинских названия - malum punicum и malum granatum. Первое буквально означало "пуническое яблоко", пунийцами римляне называли финикийцев, переселившихся из Малой Азии в Северную Африку в XII-VII веках до н. э. и основавших там ряд колоний: Карфаген, Утика, Лептис-Магна и другие. В то время считалось, что лучшие гранаты растут именно в Карфагене. Второе название, буквально означающее "зернистое яблоко" - malum granatum, легло в основу названий этого плода на других языках: в немецком - Granatapfel (нем. Apfel - яблоко), эстонском - granaatoun (эст. oun - яблоко) итальянском - melograno (итал. mela - яблоко), шведском - Granatapple, испанском - Granada, французском - Grenade и английском - pomegranate (от латинского pomum - плод). Название осколочного боеприпаса - "граната" - произошло от названия плодов граната, так как ранние виды гранат по форме и размерам походили на плод - по аналогии с зернами, находящимися внутри плода и разлетающимися осколками гранаты. Гранат - раскидистое дерево высотой до 5-6 метров. В природе живет до 50 лет, однако в культуре к 50-60 годам урожайность снижается, и старые посадки заменяют молодыми. Ветви тонкие, колючие, листья глянцевые, цветки воронковидные оранжево-красные диаметром 2,5 см и более. Листья супротивные, овальные, светло-зеленые, размером около 3 см в длину. Цветки колокольчиковые двойные и одиночные, оранжево-красные, достигают 4 см в диаметре. Гранат имеет диплоидный набор хромосом - 2n=16. Вегетационный период продолжается 180-215 дней (6-8 месяцев). Цветет с начала лета до осени. Большинство цветков (95-97 %) бесплодные, опадающие. Из-за растянутости сроков цветения период созревания также растянут. Формирование и созревание плодов длится 120-160 дней. Плод - гранатина, шаровидный, размером с апельсин, с кожистым околоплодником и многочисленными сочными семенами. Кожура от оранжево-желтой до буро-красной. В Закавказье плоды начинают созревать во второй половине сентября. При созревании окраска плодов не изменяется, поэтому уловить время уборки урожая трудно. Плодоносить начинает с трехлетнего возраста, полное плодоношение сохраняется с 7-8 до 30-40 лет. Урожайность - до 50-60 кг с одного дерева. Недозрелые плоды в лежке дозревают, но качество их от этого улучшается мало. Плоды снимают секатором. На хранение оставляют лишь совершенно целые плоды, хранят их при температуре 1-2° и влажности воздуха 80-85 %. Естественный ареал граната охватывает Переднюю Азию, включающую территории Турции, Азербайджана, Абхазии, Южной Армении, Грузии, Ирана, южную часть Западной Туркмении и Афганистана. По некоторым данным границы естественного ареала заходят на востоке в Северо-Западную Индию, Северо-Восточный Афганистан. Дикорастущий гранат также широко распространен в Восточном Закавказье. В Азербайджане заросли дикого граната в ленкорано-астаринском массиве занимают территорию в несколько сот гектаров. В Средней Азии дикорастущий гранат встречается в Узбекистане и Таджикистане на склонах Гиссарского, Дарвазского и Каратегинских хребтов.

Гранат - растение субтропического климата, нормально растет там, где температура зимой не опускается ниже -15-17 °C. При -20° обмерзает надземная часть и растение погибает. Гранат светолюбивая культура, лучше растет на открытых местах, однако плоды лучше развиваются в тени. К влажности почвы гранат мало требователен, однако в культуре в сухих субтропиках без искусственного орошения хорошего урожая не дает. Воздушную засуху выдерживает хорошо, но только при достаточно влажной почве. К почве нетребователен хорошо растет на различных почвах, даже на засоленных. Одна из особенностей граната - "незасыпаемость" песком. Если стебель и ветви растения занесет песок, то растение пускает новые придаточные корни. Растения как бы возрождаются заново, а старая корневая система постепенно отмирает. Плод граната на 40-65 % состоит из сока, кожуры (27,6-51,6 %) и семян (7,2-22,2 %) - в зависимости от сорта. В лучших культурных сортах граната съедобная часть составляет 65-68 %, а выход сока 78,5-84,5 %. Энергетическая ценность 100 г съедобной части плодов граната составляет 62-79 ккал, а 100 мл сока - 42-65 ккал. В плодах растения содержится около 1,6 % белка, 0,1-0,7 % жира, 0,2-5,2 % клетчатки и 0,5?0,7 % золы. Сок и мякоть семян зрелых плодов культурных сортов граната содержит до 20 % сахара, от 0,2 до 9 % кислых кислот, в том числе лимонной 5-6 %, и небольшое количество яблочной кислоты. Гранатовый сок содержит 0,208-0,218 % минеральных веществ, в том числе марганец, фосфор, магний, алюминий, кремний, хром, никель, кальций, медь. Содержание витаминов (мг %): С - 4,0-8,7; B1 - 0,04-0,36; В2 - 0,01-0,27; В6 - 0,50; В15 - 0,54; много Р-витаминоподобных веществ, ниацина, следов витамина А и фолацина. В соке диких сортов граната имеется 5-12 % сахара, а кислых кислот - выше 10 %. Дубильных и красящих веществ в гранатовом соке 0,82-1,13 %, флавоноидов, в том числе антоцианов, 34,0-76,5 %. Кроме фенольных соединений, сок граната содержит 15,5-29,2 мг % катехинов, около 2 % белков, 61-95 мг % аминокислот (из них идентифицировано 15 аминокислот: цистин, лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновая кислота, серин, треонин, глутаминовая кислота, аланин, оксипролин, альфа-аминомасляная кислота), 6-20 % жирного масла, состоящего из линолевой (40,03 %), пальмитиновой (16,46 %), олеиновой (23,75 %), линоленовой (2,98 %), стеариновой (6,78 %), бегоновой (1,63 %) кислот. Кроме того, 3,4 % азотистых веществ, 12,6 % крахмала, 22,4 % целлюлозы. В гранатовом масле 272 мг % витамина Е. В кожуре плодов содержатся макроэлементы (мг/г): калий - 18,90, кальций - 4,0, магний - 0,50, железо - 0,05; микроэлементы (мкг/г): марганец - 5,28, медь - 2,50, цинк - 3,80, молибден - 0,40, хром - 0,32, алюминий - 33,68, селен - 0,08, никель - 0,32, стронций - 19,36, бор - 54,40. Цветки граната содержат красящее вещество пуницин. В листьях этого растения установлено наличие 0,2 % урсоловой кислоты. Кора граната обыкновенного содержит алкалоиды, производные пиперидина - изопеллетьерин, метилизопеллетьерин и псевдопеллетьерин, обладающие противоглистным действием. Гранат богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности нашего организма, поэтому гранат является ценным пищевым и лекарственным растением. Чаще всего гранаты употребляют в свежем виде, а также большой популярностью пользуется сок этих фруктов. Существует также и способы консервирования плодов граната. Плоды граната богаты сахарами, танинами, витамином С. Гранатовый сок считается полезным при малокровии; отвар кожуры и пленчатых перегородок используется, как вяжущее средство при ожогах и расстройствах желудка (благодаря высокому содержанию дубильных веществ). Кислая красноватая мякоть граната используется в десертах и салатах, а также для приготовления прохладительных напитков. В качестве лекарственного сырья использовалась (а в тропических и субтропических странах и сейчас используется) кора корней (реже стволов и ветвей). Размножают гранат в основном черенками, для которых используют однолетние побеги и более старые ветви. Зеленые черенки сажают в начале лета, одревесневшие (зимние) - заготавливают осенью, а сажают весной. Применяют также размножение отводками и прививку на сеянцы. Для получения сеянцев семена высевают осенью и весной. Как правило, всходят они хорошо, через 2-3 недели, и не требуют какой-либо специальной предпосевной обработки. При семенном размножении происходит расщепление признаков - потомство семян, даже созревших в одном плоде, получается разнородным. По этим причинам большинство сортов граната размножают вегетативно.

Гранат, Punica granatum L. Ботаническое описание, ареал и места произрастания, химический состав, применение в медицине и промышленности

Синонимы: гранатник, гранатовое дерево. Кустарник или деревцо 1,5-5 м высоты, семейства гранатовых (Punicaceae). Листья супротивные или сближенные в пучки, продолговатоланцетовидные, кожистые, блестящие. Цветки крупные, 2-4,5 см в диаметре. Чашечка красноватая, кожистая, венчик ярко-красный. Плод - ягодообразный, крупный, до 10-15 см в диаметре, с кожистым околоплодником, белого, зеленоватого или красного цвета. Семена многочисленные гранистые с сочным пурпурно-малиновым наружным слоем, кисло-сладким вкусом. Цветет в мае-июне, плодоносит в сентябре. Ареал и места произрастания. В диком виде растет в Средней Азии и на Кавказе. Культивируется в Афганистане, странах Ближнего Востока, Иране, Испании, Италии, Греции, на Кавказе (в Азербайджане, Армении и Грузии), Португалии, Таджикистане, Узбекистане, Франции, странах Балканского полуострова, на Черноморском побережье, в Северной Осетии, южном Дагестане и в Крыму. Химический состав. Плоды граната богаты сахарами, таннинами, витамином С, содержат клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, марганец, натрий. Плоды дают до 60 % сока с высоким содержанием антоцианов. В соке культурных сортов граната находится от 8 до 20 % сахара (глюкоза и фруктоза), до 10 % лимонной, яблочной, щавелевой и других органических кислот, фитонциды, азотистые вещества, танины, сернокислые, хлористые и другие соли. В околоплоднике, корнях и коре содержится до 32 % дубильных веществ. Применение в медицине. Гранатовый сок полезен при малокровии, отвар кожуры и пленчатых перегородок - при ожогах и расстройствах желудка. Отвар из коры гранатника в народной медицине иногда применяют при гельминтозах. Он менее эффективен в сравнении с мужским папоротником. Отвар готовят следующим образом: измельчают 40-50 г коры, заливают 400 мл воды, настаивают в течение 6 ч, кипятят до тех пор, пока жидкость не упарится до 200 мл. После процеживания охлаждают. Перед лечением гранатовой корой проводят обычную подготовку больного. Затем ему дают выпить отвар в количестве 200 мл в течение 1 ч, через полчаса назначают слабительное. Ввиду сравнительно невысокой активности препараты коры граната рекомендуется применять лишь в тех случаях, когда мужской папоротник больному противопоказан. При приеме отвара могут появиться токсические симптомы, сходные с теми, которые наблюдаются при отравлении алкалоидом пельтьерином: головокружение, общая слабость, судороги, ослабление зрения. Для предупреждения токсических явлений отвар коры гранатника рекомендуется назначать совместно с вяжущими веществами, например танином. В этом случае препарат мало всасывается и не оказывает токсического действия. Другие способы применения. Гранат относится к наиболее популярным плодовым растениям населения, проживающего в районах субтропической зоны и некоторых стран тропического пояса земного шара. Авторы: Турова А.Д., Сапожникова Э.Н.

Гранат (гранатник). Ботаническое описание растения, районы произрастания и экология, хозяйственное значение, варианты применения

Кустарник или небольшое красивое дерево высотой до 6 м семейства гранатовых. Цветки пурпурные, плоды округлые, диаметром до 15 см, красноватые, с кожистыми околоплодниками. Семена угловатые, сочные, красные, кисло-сладкого вкуса. Цветет в мае - августе, плодоносит в сентябре - октябре. Родина граната - Северная Африка. Это древняя культура. В Вавилоне он разводился еще 5000 лет назад, его медицинскую ценность признавал Гиппократ. Врачи Греции и Рима назначали сок граната при желудочных болях, корку плодов - при дизентерии и для лечения ран, кору дерева - как противоглистное средство. Сок граната содержит 8-19 % сахаров, до 10 % лимонной кислоты, танин, витамин С. В цветках найдено значительное количество ярко-красного пигмента антоциана-пуницина, в листьях, коре корней и стволов - до 32 % дубильных веществ. Плоды используют в свежем виде. Из сока готовят напитки, сиропы, приправы к различным национальным блюдам, гренадин, пунш, вина. Плоды граната дают до 60 сока с высоким содержанием антоцианов. В соке найдено также 9 % лимонной кислоты, яблочная, щавелевая другие органические кислоты, глюкоза, фруктоза. Сок обычно употребляют как витаминное средство в свежем консервированном виде. Гранат - одно из древнейших лекарственных растений. Сок его возбуждает аппетит, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, отличается выраженным вяжущим и обезболивающим действием. Цветки граната обладают вяжущими и антисептическими свойствами, кожистый околоплодник - вяжущим и закрепляющим действием. Кора корней и ветвей парализует ленточных глистов. Противоглистное действие обусловлено наличием алкалоида пелльтьерина, находящегося в корнях и кожуре плодов. В народной медицине различных стран сок граната использовали для лечения желудочных заболеваний как вяжущее, при атеросклерозе, бронхиальной астме, цинге, ангине, колитах, лихорадке, малярии; семена - при отеках, желтухе, как средство, возбуждающее аппетит; поджаренные семена в смеси с семенами опийного мака - при дизентерии; водный отвар кожуры - при энтероколите, как противокашлевое; отвар коры - как противоглистное средство; из измельченных корней, смешанных с соком алоэ, готовили мазь, применяемую при ушибах, переломах; разведенный сок семян употребляли для полоскания горла при ангине; припарки из цветков - для рассасывания воспалительных инфильтратов. В эксперименте установлено гипотензивное, спазмолитическое и противовоспалительное действие экстрактов из различных органов граната. Полифенолы кожуры плодов подавляют рост дизентерийной палочки. Жирное масло семян обладает гормональной активностью. Разработан метод лечения ожогов соком граната и порошком из кожицы плодов: соком тщательно смазывают всю площадь ожога, а затем присыпают ее порошком из высушенной кожицы. Кожура граната в народной медицине использовалась как вяжущее и глистогонное средство. Следует учесть, что в ней содержится до 0,5 % очень ядовитых алкалоидов. В фармацевтической промышленности из коры дерева изготовляли препарат, действующий против ленточных глистов. Принимать его можно только по назначению врача. Кора и корни растения токсичны, и их применение требует большой осторожности. Авторы: Дудниченко Л.Г., Кривенко В.В.

Гранат. История выращивания растения, хозяйственное значение, выращивание, применение в кулинарии

У граната все красное. И плоды. И цветки. Тычинки и пестики. И даже листья, когда молодые. Зачем такая броская внешность? Цветки - расчет на опылителей. Плоды - на разносчиков семян. При такой специализации резонно ожидать, что гранат расселился по всему миру при поддержке животного царства. Ан нет, владения его более чем скромны. По Кавказу и горам Средней Азии, в Иране, Афганистане и в Северной Индии. Вот, кажется, и все. Впрочем, может быть, это не случайно. У матери-природы гранат оказался недоработанным и по другим статьям. Неясно, листопадный он или нет? В лесу и в саду - явно листопадный. А чуть перенесли в оранжерею - становится вечнозеленым. В Индии тоже вечнозеленый, хотя, кажется, не везде. Считают, что раньше листопадным не был. Стал таковым вынужденно, во времена третичного периода, когда на планете похолодало и пришлось перестраиваться. Пока еще хорошо освоиться не успел... Листопадность - это еще полбеды. Она даже выручает дерево в прохладном климате. А вот существенный недочет - опадание плодов в начале лета. Конечно, и у яблони и у груши тоже бывает в начале лета много падалицы. Дерево сбрасывает часть своего богатства, чтобы не вызвать перерасход "стройматериала". Гранат сбрасывает не часть, а все завязи. На дереве не остается ни одного плодика! Правда, так ведут себя не все гранаты. Но иной раз добрая половина их в саду оказывается пустопорожней. Ботаник О. Кульков с южноузбекской опытной станции чего только не предпринимал, чтобы заставить дерево работать. Он давал двойные, тройные дозы удобрений. Он подкармливал микроэлементами. Не помогало. Применял и более суровые меры воздействия: окольцовывал стволики, перетягивал проволокой крупные ветки, подпиливал корни. На подобную экзекуцию раненые деревья отвечают всегда бурным урожаем. Гранат не прореагировал никак. Наконец удалось заметить, что пустопорожние деревья встречаются в старых, запущенных садах, которые давно остались без ухода. Правда, потом обнаружили и молодые сады, в которых плоды опадали начисто. Но выяснилось, что эти молодые сады заложены из черенков, которые нарезали в старых, заброшенных. Дурной признак передается по наследству. Но почему? Знатоки рассуждают так. Гранат едва только приспособился к местному климату, а тут ему еще дополнительные трудности создают. Испокон веку режут черенки и разводят вегетативно. С каждым новым поколением вид становится все более неустойчивым. А тут еще плохой уход в саду... Сравнивают с картофелем. Не так ли вырождаются и картофельные сорта при бесконечной посадке клубней? Разница лишь в том, что у картофеля страдают все части растения. А у граната обошлось лишь сферой размножения. Само же дерево, избавившись от потомства, использует свои запасы для себя лично и растет более роскошно. Садоводы нашли, что у граната есть и еще одна важная недоработка в биологии - растрескивание плодов. У некоторых сортов, как у арбуза, чуть дотронься ножом - треснет. И потечет сок. Причина? Кожура прекращает свой рост, а зерна продолжают наливаться. В особенности часто трескаются плоды диких деревьев в лесу. Роль ножа выполняет погода.

Биологи сначала не могли понять: что нужно гранату, чтобы треснули плоды? Одни считали - заморозки. Другие - дожди. Третьи, наоборот, полагали, что должна быть сухая погода. Потом выяснилось, что действует любая причина. И заморозки, и тепло. Особенно если переход резкий. В засушливую и теплую осень лишь стоит грянуть заморозку или пролиться дождю, как плоды начнут трескаться. А во влажное дождливое лето важен один жаркий и сухой солнечный день. Таков закон природы. Трескаются плоды не случайно. Это гарантия, что семена не залежатся под жесткой оболочкой, а послужат для продления гранатового рода. Садоводы, конечно, старались избавиться от невыгодного признака, но полностью преодолеть его не могли. Плоды культурного граната тоже трескаются. Зато удалось увеличить размер. Есть по 20 сантиметров и еще больше. Кроме обыкновенного колючего граната (на ветвях - колючки!), есть в гранатовом семействе еще один вид - гранат сокотранский с острова Сокотра в Индийском океане. У сокотранского владения еще меньше. Один крошечный островок. Почему? Видимо, дело в том, что плод у сокотранского сухой. Сочных оболочек у зерен нет. А без них животные, видимо, не берутся разносить семена. Вот деревце и не расселяется далеко. В связи с этим обратите, пожалуйста, внимание на один забавный факт. Садоводам давно хотелось вырастить плоды граната без семян. Чтобы под кожурой сразу стакан сока! И никаких косточек, которые потом выплевывать надо. У арбуза удалось получить такие плоды. У граната бессемянные плоды хоть и выросли, но сочной мякоти у них не оказалось. Она исчезла вместе с семенами, потому что сама часть семени, его придаток. И выросли плоды такими же сухими, как у того, второго вида с острова Сокотра! Впрочем, не везде и не всех интересуют гранатовые плоды. На Ямайке гранат часто сажают ради красоты. Пунцовый наряд граната ямайцам кажется особенно привлекательным. Автор: Смирнов А.

Гранат. Интересные факты о растении

В Андалусии, на юге Испании, у подножия Сьерры-Невады, в долине реки Хениль, на склонах двух холмов, разделенных глубокой лощиной, раскинулся город Гранада. Дома, построенные на косогорах и в самой лощине, придают городу вид и форму полураскрытого граната, откуда и произошло его название Granada - буквально "гранат". Город с таким же названием есть и в Никарагуа. До 1858 года он был даже столицей этой страны. Однако гранат родом все же не из этих мест. Род граната (Punica) представлен двумя видами. Один (Р. protopunica) эндемичен для острова Сокотра в Индийском океане, к востоку от мыса Гвардафуй (Африка). Плод его сухой. Вид к происхождению культурного граната отношения не имеет. Другой вид (Р. granatum) - листопадное, хотя и не везде, деревце или кустарник, до пяти метров высоты, обитает в диком состоянии в Передней Азии, Закавказье, Дагестане, Средней Азии (Копетдаг, Дарваз, Западный Гиссар), а также в Малой Азии, Иране и Афганистане. Родиной граната одни предполагают Средиземноморье, другие - Иран с сопредельными странами; в общем, спор не затих и поныне. Но, скорее всего, культуре граната мы обязаны финикиянам, поскольку слово punica впервые прозвучало, надо полагать, в Карфагене, основанном пуническими народностями. 5000 лет назад гранат разводили в Вавилоне. Знали его хорошо древние евреи и египтяне. В лирическом стихотворении Древнего Египта "Деревья ее сада" (XIV-XII века до нашей эры) встречаются строки: "Говорит гранатник:

На Востоке гранатнику с древнейших времен приписывали божественное происхождение. Плиний Старший так описал посадку гранатника: "Веткой сажают и гранаты, расширив предварительно проход для них при помощи кола, а также и мирт: ветки во всех этих случаях берут длиной в три фута, толщиной поменьше чем в руку; кору тщательно сохраняют, конец заостряют". Плинием же описан способ прививки граната. Плоды гранатника французам времен д’Артаньяна напоминали боевые гранаты, которыми закидывали противника гренадеры (кстати, по-французски гранат - grenadier). Лишь позднее гренадеры были освобождены от этой докучливой обязанности, а в гренадерские полки стали брать просто рослых и сильных мужчин, пользующихся особой любовью императоров и императриц. Дикий гранат занесен в Красную книгу, а дикорастущие кустарники выделяют в заповедные участки. Когда-то дикий гранат не был редкостью в Очамчирском районе Абхазии, по берегам Иори, Алазани и Куры от Шамхора до Зардоба. Ныне все заросли вырублены. В Туркменистане дикий гранат спасается от человека в основном в ущельях, а в Узбекистане - в трещинах скал Западного Копетдага. К слову, по-узбекски и по-таджикски гранат - анор, по-туркменски и по-киргизски - анар; примечательно, что в Индии его название звучит сходно - анаркапер. В Кыргызстане ныне славятся гранаты из совхоза "Анар". В-Азербайджане выше других ценят гранаты, выращенные в горном Геокчайском районе, а в этом районе превыше всех - гранаты из селения Быгыр, где климат для гранатника исключительно благоприятен. Сок граната содержит 8-19 процентов сахаров (5-11 процентов глюкозы), 0,3-9 процентов лимонной кислоты (ее, кстати, из граната и вырабатывают), танин, витамин С. В околоплоднике от 32 до 66 процентов дубильных веществ, используемых для дубления тонких кож высших сортов и изготовления красок. Получают красители и из цветков; их употребляют для окрашивания шелков, хлопковых, льняных и шерстяных тканей. Из сока граната готовят напитки, сиропы, приправы. В стерилизованном, освобожденном от танидов и слегка подслащенном виде гранатовый сок (гренадин) очень вкусен и полезен. На Кавказе гранатовый сок сгущают для приготовления из него знаменитой приправы к мясным и первым блюдам - наршараб. Осваивают выпуск консервированных гранатовых зерен в разных вариантах: в натуральном соке, залитых водой, с жареным луком и с сахаром. Из семян получают ароматное ярко-золотистое масло, содержащее бегеновую кислоту и витамин Е. Как известно, при недостатке витамина Е нарушается образование половых гормонов. Высушенную кору стволов, ветвей и корней гранатника в медицине используют против ленточных (кроме карликового цепня) глистов. Основное действующее вещество - полагают медики - алкалоид пельтерин (рацемат). Правда, назначают препараты гранатника только тогда, когда противопоказано лечение более эффективными препаратами мужского папоротника. От расстройства желудка рекомендуют сухой экстракт из корки граната. В народной медицине Грузии сок граната применяют при заболеваниях горла, а отвар цветков - при желудочных расстройствах. Из цветков делают припарки на опухоли. Свежие плоды вместе с кожурой употребляют при кашле, простудных заболеваниях, колитах (воспалении толстых кишок), лихорадке, малярии. Разработана методика лечения ожогов соком и порошком из кожицы плодов. Индийская "Аюрведа" рекомендует плоды граната наряду с виноградом и яблоками для "омолаживания тела". Выдающийся греческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины Гиппократ (около 460-377 до нашей эры) назначал сок граната при желудочных болях, кашицу плодов - при дизентерии и для лечения ран. Арабы лечили соком головную боль. Автор: Лаптев Ю.П.

Гранат обыкновенный (гранатник), Punica granatum. Рецепты применения в народной медицине и косметологии

Народная медицина:

Косметология:

Внимание! Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

Гранат обыкновенный (гранатник), Punica granatum. Советы по выращиванию, заготовке и хранению

Гранат обыкновенный (Punica granatum) - это древесный кустарник или маленькое дерево с красивыми красными или желтыми цветами и крупными, сочными, кисло-сладкими плодами. Советы по выращиванию, заготовке и хранению граната: Выращивание:

Заготовка:

Хранение:

▪ Можжевельник обыкновенный (верес) ▪ Родсова трава (хлорис гвианский) ▪ Играть в игру "Угадай растение по картинке"

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота

15.02.2026 NASA тестирует инновационную технологию крыла

15.02.2026 Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга

14.02.2026

▪ Рекорд скорости вакуумного поезда ▪ Контактные линзы с контролем уровеня сахара в крови ▪ Электронные плечики Panasonic Nanoe X ▪ Быстрозаряжаемая квантовая батарея ▪ Умный датчик загрязнения воздуха IKEA VINDSTYRKA

▪ раздел сайта Зрительные иллюзии. Подборка статей ▪ статья Что делаешь, делай скорее. Крылатое выражение ▪ статья Как охотятся совы? Подробный ответ ▪ статья Капуста цветная. Легенды, выращивание, способы применения ▪ статья Экономичный электронный кот. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники ▪ статья Конвертор с диапазона 50 МГц в 24 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |

Смотрите другие статьи раздела

Смотрите другие статьи раздела